UEの定番モデルReference Remastered(UE RR)が新型Plusに更新されたので、ユニーバサル型を試聴してみました。これまでと同じ3BA構成のままで低域を強化したそうで、価格は約18万円です。

|

| UE RR & UE RR+ |

個人的にUE RRを長らく愛用しており、まずユニバーサル型を買ってから、好きすぎて後日カスタム型も追加購入したくらいなので、今回の新型はどんなものか気になっています。

Ultimate Ears

アメリカのUltimate EarsはIEMイヤホン業界では最古参の老舗で、モデルチェンジもほとんどないため話題性に乏しく、イヤホン初心者からするとずいぶん古臭いイメージがあると思いますが、プロミュージシャン用カスタムIEMの立役者と言っていいほど重要な存在です。

1995年にJerry Harveyによって設立、2008年にはLogitech傘下に入り、Harvey自身はもっとハイエンド志向のJH Audioに枝分かれしたのは有名な話です。

以降LogitechのBluetoothスピーカーにUltimate Earsのブランドが使われるようになりましたが、プロ用IEMイヤホン部門はずっと独立性を保っており、Logitechの一部だとは知らなかった人も案外多いと思います。大企業に吸収されてもダメにならなかったブランドの好例です。

UEの現行ラインナップは:

- UE 150 (1DD)

- UE 250 (2BA)

- UE 350 (3BA)

- UE 5 (2BA)

- UE 6 (2DD + 1BA)

- UE 7 (3BA)

- UE RR (3BA) → UE RR+ (3BA)

- UE 11 (4BA)

- UE 18+ (6BA)

- UE LIVE (1DD + 9BA)

- UE PREMIER (12DD + 9BA)

という順位になっています。ちなみにモデル番号と搭載ドライバー数はあまり関係ありません。

安価なUE150/250/350はユニバーサル型のみで、それ以上のモデルは自分の耳穴形状をもとに作ってもらうカスタムIEMがメインで、その場合は末尾に「UE RR PRO」などPROが付くようです。

ユニバーサル版は一部店舗やスポット生産限定で、公式サイトの情報も含めて、あまり積極的には売り出していないようです。昔はユニバーサル型は「UE RR to Go」などと呼ばれていたのですが、最近はその名称は使われていないようです。

今回とりあげるReference Remastered (RR)は中堅モデルに位置するわけですが、アーティストのステージモニターというよりは、名前のとおりスタジオエンジニアが使うことを想定しているため、スタジオモニターヘッドホンと同様にオーディオマニアの音楽鑑賞用としても根強い人気があるモデルです。

本国アメリカでは昔からずっと$999だったと思いますが、日本では為替の事情もあるのか、13万円から徐々に18万円にまで値上がりしているのは残念です。

ちなみに各モデルはドライバー数だけの違いではなく、ドライバー自体の仕様や性能も結構違っていて、とくに上位モデルになるとUE独自設計のTrueTone Plus BAドライバーを採用するなどで差別化されています。

|

| 21ドライバーのUE PREMIER |

最上位のUE PREMIERはそもそもどうやって21ドライバーもイヤホンの中に詰め込んでいるのか不思議に思うかもしれませんが、複数のドライバーを一つのユニットに合体させたモジュールをいくつか活用しています(それでも中身を見るとかなり詰めこまれています)。

私自身は個人的にUE RRのユニーバーサルとカスタム、そしてUE LIVEのユニーバサルを所有しています。もしUEが追加料金で作り変え(Re-shell)サービスをやっているならUE LIVEの方もカスタムに変更したいのですが、残念ながらやっていないようです。

|

| 私のUE RRカスタムとユニバーサル型 |

UEはユニバーサル型も一応作っているものの、やはりカスタム型の方がメインです。私のUE RRカスタムはUEの3Dスキャナーで耳穴内をスキャンしたデータがUEの工場に送信され、数週間後にカスタム完成品が送られてくるという流れでした。専門店で耳穴内に発泡剤を充填して物理的に耳型を取って郵送してもらう手法もあります。

最近は3Dスキャナーや3Dプリンターの参入障壁が下がったおかげでコンシューマー向けのカスタムIEMのメーカーも増えていますが、UEカスタムの発足当初はライバルも少なく、当時のイヤホンユーザーというと、シュアーSE535やゼンハイザーIE800など定番ユニバーサル型から次のステップとしてUEのカスタムを作るというのが一種の通過儀礼でした。

UEから発生したJH Audioなどがユニバーサル型で超高級イヤホン市場を構築するまで、ハイエンドイヤホンといえばカスタムに行くのが定石だったのですが、カスタムを作ってしまうと中古で売買できないので、限られた予算であれこれ新作イヤホンを売り買いしたくなるような嗜好品市場が生まれたことで、ユニバーサル型の方が主流になってきたようです。

UE RR+

話をUE RRに戻しますが、今回UE RR+という新型に変更された理由として、ユーザーフィードバックをもとに低音域を強化したらしいです。

低域側ドライバーを追加したわけではなく、これまでどおり3BAのままで低域用ドライバーの仕様が変わったのでしょう。

|

| UEロゴの新旧 |

|

| 以前はCapitol Studiosロゴが選べました |

ちなみに、これまでUE RRのみオプションで選択できた白地にCapitol Studiosロゴのフェイスプレートも無くなっているようです。タイアップ契約が終了したのでしょうか。

UE RRの特権というか、アイコニックなデザインだったので、今になって惜しく感じる人もいるかもしれません。ちなみに実物を見るとロゴ印刷が粗っぽいので、私はあえて選ばずに普通のMoPフェイスプレートで作りました。

|

| 色々集まりました |

上の写真でわかるとおり、カスタム版は耳穴周りをピッタリ覆うため、ユニバーサルと比べて一回り大きくなります。

多彩なフェイスプレートが選べるわけですが、今回使った試聴機では空色のフェイスプレートが新型UE RR+で、Capitol Studiosが旧UE RRです。さらに私物のMoPデザインのユニバーサルとカスタム版で、計四種類が揃いました。個人的にだいぶ使い慣れたイヤホンなので、聴き比べるのが楽しみです。

|

| 中身の構成も似ています |

パッシブ部品が若干違うくらいで内部構造は新旧ほとんど同じように見えます。シェルのサイズも変わらないので、言われないと違いに気が付かないかもしれません。シリアルナンバー刻印にUE RR+と書いてあるので判別できます。

|

| IPX/T2コネクター |

ケーブル端子はこれまでどおりIPX/T2コネクターです。私がUEを好きな理由の一つとして、このコネクターとケーブルが非常に優秀であることが挙げられます。MMCXや2PINよりも防水性が高く、パチッとしっかり接続され、耳周りに沿って装着できるものの、クルクル回転しないため経年劣化による摩耗と接点不良が起こりにくいです。

付属ケーブルに関しては公式サイトでは言及されていませんが、これまでどおりLinum SuperBaXでしょうか。細く柔軟性が高いわりに、内部に強化繊維が織り込まれていて引っ張り断線に強いです。オーディオマニアは太いケーブルの方が音が良いと盲信しがちですが、プロ用としてはこれくらい細い方が断然良いですし、とくにメガネを着用する人にはかなり快適です。

|

| Effect Audio ConX |

IPX/T2コネクターは社外品ケーブルの選択肢が少ないというデメリットもあるものの、4.4mmバランス化したければ最近はOnsoなど低価格なものも手に入りやすいですし、Linum純正のBAXシリーズでも4.4mmがあります。Effect AudioのConXなど先端が交換できるタイプも視野に入れれば候補は豊富です。私のUE LIVEはEffect Audioに交換しており、UE RRは付属ケーブルを使っています。

フィットに関しては、私の耳ではこれ以上望むものもないくらい完璧です。QDCなどもそうですが、やはりプロ用カスタムIEMを作っているメーカーは、膨大な顧客データをもとに理想的なシェル形状を考案しているようで、ユニバーサル型でも他のメーカーと比べてフィットが明らかに良いです。ただし弱点として、どのモデルも同じように見えてしまいます。そのために多彩なフェイスプレートが選べるようになっているのでしょう。コンサートのステージモニターとして10人分とか用意する場合にも、識別のためフェイスプレートが役に立ちます。

|

| ノズルがだいぶ長いです |

UEのユニバーサル型の注意点として、写真で見てもわかるとおり、シリコンイヤピースを装着するノズル部分が一般的なイヤホンと比べてかなり長く耳穴奥に入るため、イヤピースは普段よりワンサイズ小さめをおすすめします。私はAZLAの一番ベーシックなOriginというイヤピースのSサイズを気に入って使っています。

イヤピースが大きすぎてイヤホン本体が宙に浮いている状態だと音が変になってしまいます。カスタムでなくとも、しっかり耳穴の奥まで入れれば遮音性は十分高いのですが、耳栓のような感覚が気になる人もいるかもしれません。実は意外とカスタムの方が圧迫感や不快感は少ないです。

インピーダンス

再生周波数に対するインピーダンスの変動を確認してみました。公式スペックによるとインピーダンスはどちらも50Ωで、感度はUE RRが100dB/mWでUE RR+は122dB/mWと書いてありますが、ずいぶん高いのでdB/Vの間違いでしょうか。

従来のUE RRと比べて明らかに低域用ドライバーの特性が変更されたことが伺えます。まるで低音がツインドライバーになったみたいですね。1kHzよりも上は以前とあまり変わらないので、そのあたりの構成はたぶん同じなのだと思いますが、クロスオーバーのすり合わせのためか微妙な凹凸の違いはあります。

それにしても、公式スペックで50Ωと書いてあっても、実際に50Ωなのは1kHz付近のみで、9kHzでは17Ωにまで下がっていますので、特にプロ機器で駆動する場合は出力インピーダンスが十分に低いか確認が必要です。一部オーディオインターフェースなどでは高音が控えめになると予想されます。

同じグラフを電気的な位相変化で確認してみると、従来のUE RRと比べて低域側が平坦で、そこから一気に動いて、3kHzで急激に15°くらい回っています。このあたりはイコライザーと同じで、レスポンスや空間表現のバランスがだいぶ変わっているだろうと想像します。

インピーダンスグラフで他のUEイヤホンと比較してみたところ、最上位のUE LIVEとPREMIERは全体的に10Ωを下回るあたり、プロ用とは一線を画す、オーディオマニア向けに、しっかりしたDAPなどで駆動することを前提に設計されているようです。

音質とか

今回の試聴では普段から聴き慣れているHiBy RS6 DAPと、最近気に入っているCayin C9iiを主に使いました。

|

| Cayin C9ii |

新旧で音量はそこまで変わった感じはしません。イヤホンはインピーダンスが低くて能率が高い方が「鳴らしやすい」ということで好まれる傾向があり、たしかに大昔の非力なスマホ直挿しとかなら理解できるものの、最近はむしろ逆に、これくらいインピーダンスが高い方がボリュームノブの調整範囲が広く使えて、アンプのノイズも気にならないため有利だと思います。

ちなみにユニバーサルとカスタムの音質差について色々な説がありますが、結局のところユニバーサルはイヤピース次第でサウンドが大幅に変わるので、カスタムにすると具体的にどう変わるのかは個人差があります。私の場合はUE RRのユニバーサルからカスタムに変えたことで中域の質感が掴みやすくなり、ステレオ音像の安定感が増した印象を受けました。フィットの不安が解消されたのと、遮音性が増したことも音質評価に影響しているかもしれません。UE RR+も同じような変化になるのかは不明です。

|

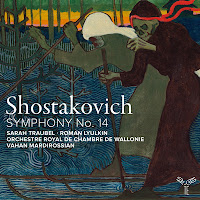

| Amazon |

楽章ごとにソプラノとバス歌手が入るので交響曲というより長大な歌曲集みたいな感じで、気に入った楽章だけ選んで気楽に聴くのもありだと思います。ベルギーのオケということで、王道のソ連オケのような鮮烈さではなく、もっとゆったりと深みを持たせた演奏なので、別解釈として楽しめます。

とくに女性ソプラノの最高音から男性バスの最低音まで、マルチBAにとって困難なジャンルとしてテスト曲には最適です。

今回はユニバーサル型のみで、まず第一印象から、UE RRとRR+ではサウンドの印象が明らかに違います。微妙なマイナーチェンジというよりも、もはや別物と言えるレベルで、判別するのも容易です。

UE RRのサウンドはだいぶ細身で薄味だったところ、RR+では厚みが増して現代的な鳴り方に変化しました。公式の解説どおり、ユーザーの意見をもとに低域を増強するアレンジを加えたことが実感できます。

3BAということで、あいかわらずそこまで色濃く派手なサウンドではなく、むしろ高解像で繊細な描写はそのままに、新型の低域ドライバーが豊かな厚みのレイヤーを加えているような感じです。そのため低音が増したといってもパンチの強い重低音というわけではなく、むしろ中低域のマイルドな温かみという感覚です。そのあたりはたとえばShureよりもWestoneの音作りに近く、カジュアルな音楽鑑賞用途にも活用できる汎用性の高い仕上がりです。決してピーキーでシビアなモニター専用イヤホンではありません。

重低音のパンチや高音の派手さなどのドンシャリ効果は無いため、最近主流のハイブリッドマルチドライバー型イヤホンと比較すると地味で無難だと思えてしまいますが、不快感が少なく長時間使い続けていられる、日常のパートナーとして最適です。

最近では低価格でもドライバーを大量に積んだハイブリッド型が手に入るので、いまさら3BAのイヤホンを選ぶメリットはあるのかという疑問も浮かびます。その点UEは独自のTrue Toneドライバーを導入したことで、一般的な汎用BAドライバーを詰め込んだだけのメーカーと一線を画するサウンドを実現できていると思います。

UE RRの前身であるUE Reference Monitorから、True Toneドライバー搭載のUE RRに世代交代したことで、とりわけ中高域のBA特有の質感の軽薄さや乾いた感じが解消されたわけですが、そのあたりは今作UE RR+でもしっかりと継承されており、典型的な3BAの固定概念を超えるサウンドを実現できています。

2BAや3BAというと、どうしても中域の肝心な部分にドライバー間クロスオーバーがぶつかり、ボーカルなどに擦れたような違和感が生まれてしまうため、それが嫌であえてシングルダイナミックやシングルBAを好む人も多いです。

しかし1BA単体でフラットな周波数特性を実現するのは困難なため、Finalのように金属チューブや音響チャンバーなどハウジング側で複雑な調整をする必要がありますし(つまりカスタムには不向き)、音量の強弱のダイナミクスの面でも、音量を上げすぎると刺激的に潰れてしまうなどの課題があります。

5BAや7BAなどにしても、多くの場合、同じ帯域のドライバーを重ねているだけで、たとえばドラムやベース演奏のステージモニター用に低音ドライバーを増やすといった、ダイナミクスを増強する目的には向いていますが、クロスオーバーの不具合は解消されず、ボーカルなど広帯域をカバーするのが不得意です。このように演奏者の特殊用途のために設計されたイヤホンをリスニング向けの杓子定規で評価すべきではないということです。

その点UE RR・UE RR+はTrue Toneドライバーの帯域カバー率が広いおかげか、3BAでありながら不具合があまり感じらないあたりが、プロ用としてだけでなく音楽鑑賞でも好まれている大きな理由だと思います。つまり女性ソプラノは良いけど男性バス・バリトンは位相がねじれて息が詰まるといったマルチBAにありがちなクセが少ないです。

さらに、高級イヤホンでは骨伝導や静電ドライバーなど、イヤホン自体がサウンドを派手に増強しがちですが、UE RR+ではその傾向が薄いので、Referenceという名前の通りの実感が持てます。派手な脚色が悪いというわけではありませんが、普段そういうサウンドに慣れているとUE RR+が逆に新鮮に聴こえると思います。

|

| Amazon |

Ondineレーベルからの新譜で、Nicholas Collon指揮フィンランド放送交響楽団のシベリウス5番を聴いてみました。

定番のカラヤンとかと比べるとだいぶスカスカで薄い印象を受けたのですが、じっくり聴けば聴くほど演奏の表現力に魅了されてしまいました。まるで空気と自然を体現している名盤だと思います。無理に交響曲を二曲詰め込むのではなく、小品を合わせているのは余韻があって良いです。

こういった広大な空間の緻密なオーケストラ曲は大型ヘッドホンやシングルダイナミック型イヤホンの得意分野だと思いますが、UE RRはそんな場面でも自信を持って活用できる、マルチBAとしては珍しい存在です。そしてUE RR+でも同様の体験ができるのか気になります。

これまでUE RRを長らく使ってきた個人的な感想として、新作UE RR+は色々な視点や思惑が思い浮かんでしまい、なかなか意見が定まりません。

まず、古参ファンとしての視点に立ってみると、UE RRとは全くの別物になった感覚が強すぎて、同じ用途では積極的には勧めにくいというマイナス点が頭に浮かびます。

そもそもUE RRがロングセラーとして好評を得てきた理由として、古典的なスタジオモニターヘッドホンの代用という点で唯一無二の存在でした。

当時たとえばDT880のようなモニターヘッドホンをメインで活用していて、Etymotic、Shure、UE RRカスタムという流れで移行した人は結構多いと思います。UE RR+はその路線ではないので、特定のニッチを埋めることができません。

ようするにUE RR+が良いか悪いかとは別の話で、従来型のUE RRが手に入らなくなってしまうのが残念です。他社モデルでUE RRの類似品は思い浮かびませんし、たとえば64Audio U12tとか近いかなと思えても30万円くらいするので、UE RRの$999という価格では厳しいです。

もっと踏み込んだ話として、今回UE RRからUE RR+へ、多くのユーザーフィードバックをもとに改良したという話ですが、そのユーザーというのはUE RRのユニークな長所を重宝していたファンなのか、それとも世間一般のイヤホンマニアなのかという疑問が浮かびます。

Head-Fi民やユーチューバーの意見をもとにチューニングしたらモコモコの平凡なサウンドに仕上がってしまったというのは新興ヘッドホンメーカーでよくあるパターンです。UE RR+はそこまでカジュアル風に改悪されたわけではありませんが、かなり凡庸で聴きやすい仕上がりに変更されていることは確かで、完成度は高いものの、他社でも似たようなサウンドがありそうです。

試聴に使ったシベリウス交響曲を例に挙げると、従来のUE RRは低音のイメージングが極めて優秀でした。他のイヤホンでは、たとえばクラリネットやフルートなど中高域の楽器であれば位置やサイズが正確であっても、低音楽器は相対的に大きく膨らんだり変な位置で響いたりしがちなところ、UE RRはティンパニーやコントラバスなど低音楽器の位置や距離、そして音像サイズ感の表現が得意で、チェロのように低音から高音まで幅広いレンジを持った楽器でも、一つの楽器としてまとまりのある音像を描けるというメリットがありました。

ただし、その代償として低音側が軽めの音量バランスでした。つまり空間位置、音像サイズ、音量という三つの要素の中で、UE RRは前者二つが優秀だったわけです。

マイク測定などで周波数特性(つまり音量バランス)に注目しすぎると、時間軸や空間位相が損なわれる傾向にあります。今回UE RR+では、それほどの悪さはしていないものの、低音側の量が増した代償として、だいぶベタッと塗りつぶされたような厚いレイヤーとして鳴るため、以前のように低音の音像をピンポイントで把握するというような使い方には向いておらず、むしろ豊かな中低域の霧に包みこまれているという雰囲気作りにとどまっているあたりは、古参ファンからすると残念です。

続いて、従来のUE RRに思い入れのない、最近のイヤホンユーザーの観点から評価してみると、新作UE RR+はそこまで悪くないイヤホンだと思います。特出したクセや違和感もなく、冒頭でも言ったようなWestoneなどに通ずるリラックス系のサウンドです。

$999という価格で、安定したサウンド傾向なので、初めてのカスタムIEMとしておすすめできます。プロ用以外でも、私のように電車や飛行機での遮音性と快適さを求めてカスタムを体験したいのであれば、派手なサウンドで聴き疲れるのでは本末転倒ですし、外部騒音に負けないくらい低音の量感が欲しいです。その点ではUEカスタムの優秀なフィット感とUE RR+の落ち着いたサウンドは理想的な組み合わせだと思います。

UE RR+のサウンドについて、もうちょっと深堀りしてみると、まずチューニングバランスに関してはUEとは思えないくらい昨今の典型的IEMサウンドに寄せており、私の感覚としては、たとえばThieaudioなど中級売れ筋の王道メーカーにも近く、それらのスタイルに慣れている人がカスタムを作りたい場合も違和感なく移行できそうです。

|

| UE PREMIER & UE RR+ |

さらにもう一点、今回UE RR+をじっくり試聴していて、管楽器の鳴り方など、なんとなく既視感というか「前にも聴いたことがある音だな」という実感があり、それを理解するのにかなり時間がかかったのですが、なにげなくUE PREMIERを聴いた時に「これだ!」と気が付きました。

UE RR+とUE PREMIERではドライバー数も価格帯も全然違うのですが、全体的な音作りのバランス感覚や雰囲気など、かなり近いように感じます。開発スタッフが同じなのでしょうか。それともTrue Toneドライバーのおかげでしょうか。

UE PREMIER発売当時に試聴した際も、それまでの上級モデルUE LIVEと比べて、UEらしからぬモダンで王道なサウンドに寄せてきたなと思ったので、その方向性がUE RR+にも継承されているのでしょう。

UE LIVEはとにかくドライバーを詰め込んだような濃厚サウンドで、私は結構気に入って愛用しているのですが、万人に勧められるモデルではありませんし、私以外で熱心なファンに遭遇したことは無いのですが、UE PREMIERは(価格は別として)一般受けしやすいサウンドだと思います。

21ドライバーというほど高密度な響きの厚いサウンドではなく、意外とスッキリしたスムーズな雰囲気に、クリアな解像感が見え隠れする性格です。UE RR+は3ドライバーというほどスカスカなドンシャリではなく、スムーズさと解像感が両立しているあたり、正反対のアプローチでありながら、結果として意外とよく似ています。

もちろんUEがそう主張しているわけではなく、私が勝手に思っているだけです。どちらも直近の新作ということで、これらが現在のUEを象徴するサウンドなのであれば、UE RR+の仕上がりに納得がいきます。変な話ですが、たとえば今作がUE RR+ではなくUE PREMIER Jrみたいなネーミングだったほうが共感できますし、セールス的にもインパクトがあるように思えてしまいます。

おわりに

今回UE RR+のユニバーサル型を試聴してみて、サウンドの大幅な変化に正直驚きました。

ただし、奇抜な変化というよりは、独自色の強かったUE RRと比べて、モダンで万能感のある仕上がりに落ち着いた印象です。

UE RRはファンの多いロングセラーなので、それが無くなるのは惜しいと思う一方で、2025年現在でもそこまで需要があるのかと考えると、今回のテコ入れも納得できます。

私の唯一の懸念としては、現在20万円以下の価格帯で、UE RRと同じ路線の、低音の音像・空間表現を優先して作られたイヤホンが思い当たりません。(擬似的な3D立体音響演出ではなく、録音された空間配置と音像サイズを忠実に再現できるという意味です)。

もっと高価格帯のイヤホンになれば、私が最近聴いただけでもQDC V14、Canpur 622B、Vision Ears VE10など、音像空間の再現性が高いモデルも多く、高価なだけあって低音の量感や音色の魅力もUE RR以上に良好なモデルばかりで、文句をいう筋合いはないのですが、3BAで$999という価格帯では難しいです。

これは現在のイヤホン市場における意外な盲点かもしれません。つまり中級価格帯のイヤホンが用途特化型よりも一般ユーザー向けの評価基準に収束している気がします。従来のUE RRが手頃な価格のスポーツカーだとしたら、UE RR+は市場調査の結果ワゴンスタイルになった感じで、そうなるとクールなスポーツカーが欲しい人は高価格帯に行くしかありません。

ところで、近頃はダイナミック型イヤホンも進化しているので、従来のUE RR的な方向性で10万円台だとゼンハイザーやFinal、Acoustune・Madooなどを検討すべきかもしれません。ただしカスタムIEMだとそうはいきません。このあたりはユーザーの用途によって意見が分かれるところです。

歴史的な背景は一旦置いておいて、あくまで趣味の音楽鑑賞の観点でUE RR+の率直な感想をまとめるなら、まずユニバーサル型であれば最近は他社ライバルも多く、日米為替の事情もあり、そこまで特出したモデルとは思いません。

カスタム型では、一昔前なら失敗無い入門機としてUE-RRを絶賛していましたが、最近のサウンドのトレンドに合わないため、2025年現在そこまでおすすめできなくなっています。そこへきて新型のUE RR+は復権のための有力な近代化アップデートだと思います。

ユニバーサル型イヤホンはあれこれ聴いてきたので、そろそろカスタムを作ってみたい。皆が言うほどフィット感や遮音性が優れているのか体験してみたい。でもユニバーサル型も使い続けたいから、そこまで高価なものは作りたくない。もし使うなら、通勤など移動中でゆったり聴きたい。最新のユニバーサル型イヤホンを色々持っているから、カスタムに時代遅れの古いモデルを選びたくない、といった思想が渦巻くような人なら、初めてのカスタムIEMとしてUE-RR+は正解だと思います。

アマゾンアフィリンク

|

| onso 06 4.4(5極)-T2(L/R) バランス接続用イヤホンケーブル 1.2m |

|

| MITER キャリングケース DAP + Earphone |

|

| musashino LABEL ポタオデバッグ オンライン別注カラー(チャコールグレー) |

|

| AZLA SednaEarfit ORIGIN Standard |

|

| AZLA SednaEarfit MAX |

|

| AZLA SednaEarfit Foamax Standard |

|

| SpinFit スピンフィット W1 |