ベイヤーダイナミックからプロ用IEMイヤホンの新作が出たので試聴してみました。

|

| Beyerdynamic DT70 IE |

DT70 IE・DT71 IE・DT72 IE・DT73 IEの四種類で、それぞれ外見は同じで異なる楽器ジャンルのモニター用途に特化したチューニングになっているそうです。人気の高級機XELENTOと同じデザインを継承しているので、サウンドはどんなものか気になります。

ベイヤーダイナミック

ドイツのベイヤーダイナミックは個人的に支持しているメーカーで、とくに密閉型ヘッドホンのDT1770PROは長年愛用している名機です。

放送局やライブステージ用マイクなど業務用機器を中心に製造している老舗メーカーで、現在まで続くダイナミックドライバーヘッドホンの元祖として、2024年に創業100周年を迎えた歴史を持っています。

|

| DT770 PRO・DT770 PROX |

なかでもDT770 PROやDT990 PROなどのモニターヘッドホンが世界的なロングセラーのデファクトスタンダードになっているわけですが、これまでイヤホンに関しては消極的な印象で、カジュアルなコンシューマーモデルに限定されていました。

|

| DT70 IE・XELENTO 2nd Gen |

それでもXELENTOという18万円の高級イヤホンは音質の良さに定評があり、長年人気のモデルなので、今回登場したDT70 IEシリーズはそんなXELENTOのデザインをもとにプロ向けに再解釈したモデルのようです。現時点で日本での価格は未定のようですが、ドイツ本国では500ユーロだそうです。

基本的なスタイルは踏襲しながら、銀色の派手なシェルハウジングはシンプルな半透明プラスチック製になり、ケーブルも耐久性の高そうなゴムタイプに変更されるなど、価格を押さえながら、これまでXELENTOシリーズで蓄積してきたノウハウを活かしている印象を受けます。

ドライバーもベイヤーダイナミック伝統のシングルダイナミック型で、XELENTO 2nd Genと同様に、強力な磁石を搭載するTESLAシリーズのTESLA.11という11mmタイプを採用しているあたりも、単なるXELENTOの外観だけを流用した廉価版ではなさそうです。

さらに、プロ用ヘッドホンと同じくドイツの本社工場製というのも意外です。ドイツだから中国製と比べて高品質だとは断言できませんが、本社工場というのは開発陣の目が届く距離で作られているという点と、外注OEM品にロゴだけ貼ったわけではないという点で信頼が持てます。

DT70~73 IE

そんなわけで、今回登場したイヤホンシリーズは、値段は同じでサウンドのチューニングが異なる四種類という、小売店泣かせの仕様になっています。カラーバリエーションやケーブルの選択肢が無いのがせめてもの救いでしょうか。

|

| パッケージ |

パッケージの解説によると:

- DT70 IE: Mixing & Critical Listening

- DT71 IE: Drum & Bass

- DT72 IE: Guitar & Voice

- DT73 IE: Classic Instruments & Keys

ということで、プロミュージシャンの用途に特化したモデルになっています。似たようなコンセプトのUltimate Earsなどの場合はモデルごとにBAドライバー数が違うので製造コストに差が出るのですが、ベイヤーダイナミックはどれもシングルダイナミック型なので、値段が同じです。

公式サイトにモデルごとの違いが詳しく解説されています。四種類の中でもDT70 IEのみがスタジオ用で、それ以外はステージのパフォーマー用らしいです。グラフは具体的な数値ではなく、あくまで雰囲気としての参考になります。

どちらにせよ、今作はあくまでプロ用に特化したシリーズなので、趣味の音楽鑑賞用にはXELENTO 2nd Genの方が推奨されるわけですが、どうしても音楽鑑賞に使いたいのなら、Mixing & Critical Listeningと書いてあるDT70 IEが一番妥当な選択肢だと思います。

左側シェルには「DT70 IE」などモデル名が刻印されていますが、右側シェルの刻印はシリアルナンバーのみなので、パッケージに印刷されているシリアルナンバーと照らし合わせないと、右側だけではどのモデルかわからないので困ります。

|

| パッケージ |

|

| 四種類 |

|

| 収納ケース |

|

| 収納ケース |

|

| 付属品 |

パッケージは簡素な紙箱で、実用的なセミハードケースに収納されています。付属品は6.35mmアダプターとイヤピース各種の他に、ノズルのメッシュ部品のスペアも付属しているのは嬉しいです。

このメッシュは圧入されているだけで、引っ張ると外れるので、XELENTOでもイヤピース交換時に外れて紛失するというのがよくありました。

さらにコンプライのスポンジイヤピースもひとつ付属しているのも嬉しい配慮です。試供品でしょうか。XELENTOを使ったことがある人ならわかると思いますが、プロ用IEMとしては耳穴への挿入具合が浅く、カジュアルなフィット感なので、コンプライを試してみる価値があります。

デザイン

このイヤホンシリーズの系譜は、2015年にベイヤーダイナミックとAstell&Kernのコラボモデルとして始まり、- 2015: AK T8iE

- 2016: AK T8iE MkII

- 2017: XELENTO

- 2019: AK T9iE

- 2022: XELENTO 2nd Gen

といった具合に発展してきたわけですが、これまではどれも音楽鑑賞用の高級コンシューマーイヤホンという位置づけで、現行モデルのXELENTO 2nd Genは18万円もする非常に高価なモデルです。

そんなわけで、今作DT70 IEは同じ基礎デザインでありながら10万円以下ということで、XELENTOの廉価版としてどうなのか気になっている人もいると思います。

|

| AK T9iE、XELENTO 2nd Gen、DT70 IE |

|

| ケーブル |

|

| 本体サイズ |

|

| ノズル |

XELENTO 2nd Genと並べて比べてみると、DT70 IEはケーブルにゴムの耳掛けがついたくらいで、本体デザインやサイズ感はほとんど同じです。XELENTOの方がフェイスプレートパネルが別部品なので、わずかに厚く感じますが、装着感は同じです。

|

| 楕円ノズル |

このシリーズの特徴として、出音ノズルが楕円形で、イヤピースも同じく楕円形状のものが付属しています。

一般的な円形のシリコンイヤピースも装着できますが、付属の楕円形の方が耳穴への圧迫感が少なく、快適なフィット感が得られます。XELENTOの銀色のシェル自体もコンパクトでエレガントということもあり、耳穴の小さな女性にも人気のあるモデルです。

|

| AK T9iEと比較 |

2019年のAK T9iEまでは付属イヤピースが薄くヒラヒラした傘みたいなデザインで、私はあまり好きではありませんでした。耳の奥までグッと押し込めないため、隙間が空きやすく左右のサウンドのバランスが崩れてしまうのがもどかしく感じました。

今作DT70 IEに付属しているのは、2022年のXELENTO 2nd Genと同じタイプで、ヒラヒラが無くなり、一般的な厚手のシリコンイヤピースが楕円形になったような形状です。こちらの方がしっかり密閉するフィット感が得られるため、私は従来のものと比べてだいぶ気に入っています。

|

| クリアシェルです |

|

| 快適なデザイン |

シェルハウジングはシンプルなプラスチック製で、クリアスモークなので内部の構造が見えるわけですが、マルチドライバーのような複雑機構ではなく、なんの小細工もない大きなダイナミックドライバーが組み付けられているので、ちょっと安っぽく見えるかもしれません。逆にその潔さがベイヤーらしくて良いです。

このドライバーはTESLA.11というらしいので11mmでしょうか、スペックは16Ω・113dB/mWです。

本体重量が6gと非常に軽量コンパクトですし、側面に小さな通気口が見えるように、耳栓のような圧迫感は少ないため、装着感はそこそこ快適です。

いわゆるプロ用のIEMモニターとしてはノズルの長さがだいぶ短いため、耳栓のように奥まで入れたい人には物足りないと思います。

耳穴の奥にグッと押し込むというよりは、ケーブルを常時耳に掛けた状態で、イヤホン本体は手軽に耳に入れたり外したりといった作業用モニターに適していると思います。

|

| サイズ比較 |

参考までに、他社のプロ用IEMイヤホンと比較してみると、ベイヤーのサイズがどれだけ小さいか実感できます。比較的コンパクトなゼンハイザーやシュアーでさえだいぶ大きく見えますし、UEのようなカスタム系(写真はユニバーサルタイプですが)は巨大なので慣れるまで違和感があります。

ただし、本体が大きく厚い方が外部騒音の遮音性は良いので、その点では薄くコンパクトというのは弱点になります。つまりUEのように耳周りにピッタリ密着してくれる大きなシェルの方が遮音性が高く感じますが、逆に耳栓的な閉鎖感も増すので好みが分かれます。

|

| 付属ケーブル |

|

| MMCX |

ケーブルはシュアーと同じような普通のMMCXタイプです。MMCXは防水性が悪く、グルグル回転すると接点が劣化して接触不良になりやすいため、プロ用としては個人的にあまり信頼できないのですが、ベイヤーはAK T8iEの頃からずっと使い続けてきたコネクターなので、今更変更する気もないのでしょう。

できればゼンハイザーIE100のPentaconn EarやUEのIPX/T2みたいな耐久性の高い次世代コネクターを導入してもらいたかったです。

付属ケーブルは何の変哲もない1.4mの黒いタイプです。最近はコンシューマー向けイヤホンでは4.4mmバランス端子が普及していますが、プロ用はあいかわらず3.5mmミニジャックが主流です。ノートパソコン直挿しやオーディオインターフェースで使いたい時など3.5mmの方が断然有利です。バランスケーブルやマイクケーブルなど、MMCXは社外品の交換ケーブルが手に入りやすいというメリットはありますが、規格が結構緩いので、相性次第で本体側の接点が劣化しやすいため、頻繁な挿し替えは注意が必要です。(社外ケーブルのセンターピンが太いと、本体側の接点カップが広がってしまい、純正ケーブルに戻すと接触不良を起こすなど)。

インピーダンス

再生周波数に対するインピーダンスの変化を調べてみました。

せっかくなのでXELENTO 2nd Genも合わせて測ってみたところ、インピーダンス特性がほぼピッタリ重なっているので、同じドライバー技術を継承していることが想像できます。

DT70~73 IEの四種類もサウンドはだいぶ違うのに、電気的な特性はほとんど同じというのも面白いです。どれも駆動に関してはXELENTOと同じくらい鳴らしやすいという事がわかります。

公式スペックでは16Ωということですが、最低音から可聴帯域全体で16Ω付近を維持しているため、電気的な位相変動のグラフを見てもわかるとおり、さすがベイヤーらしく、ソースを問わず安定した鳴り方が期待できます。

参考までに、身近にあったプロ系イヤホンのインピーダンス特性を比較してみました。同じくシングルダイナミック型のゼンハイザーIE600とほとんど同じ安定した挙動なのが面白いです。

マルチBA型のシュアーSE535やUE Reference Remasteredはドライバー間クロスオーバーでインピーダンスが一気に上下するため駆動に苦労します。つまりアンプによる音質差が現れやすいです。とくにシュアーは3kHz付近で10Ω以下に一気に下るため、アンプの出力インピーダンスには配慮が必要です。(USBオーディオインターフェースとかに接続する場合は要注意です)。このあたりの心配が少ないのもベイヤーやゼンハイザーのようなシングルダイナミック型の利点でしょうか。

音質とか

あまりにも標準的なIEMイヤホンなので、機能やギミックについて語るべきところも思い浮かばず、純粋に音を鳴らして聴いてみるだけになってしまいました。

今回の試聴では、普段から聴き慣れているHiby RS6 DAPを使いました。

|

| Hiby RS6 DAP |

まず最初に、DT70~DT73 IEまでの四機種をまとめて聴き比べて、実際そこまで違うのか確認してみました。

ベイヤーの公式解説の通り、これら四種類の中ではDT70 IEが一番バランスのとれた「普通のサウンド」だと感じたので、万能なモニター兼リスニング用として使うならDT70 IEを選ぶのが一番無難です。それ以外の三機種はあまりおすすめできません。

ここで注意というか、忠告しておきたい事があります。DT71 IEはドラムとベース、DT72 IEはギターとボーカル用と解説されているため、それならボーカル系の音楽が好きだからDT72 IEで聴けばボーカルの美しさが際立つのかというと、実は全く違います。

DT72 IEがギターとボーカルというのは、その帯域だけが強調され、それ以外の帯域がバッサリとフィルターでカットされているような、かなりピーキーな鳴り方です。例えるなら、電話越し音声というのは相手の声の帯域だけが強調されるようにフィルターされているわけですが、それと似たような聴こえ方になります。

つまり、ギターやボーカル音楽を楽しむのに向いているチューニングという意味ではなく、ボーカルやギター奏者がステージ上で自分の音のみがはっきり聴こえて、それ以外は除外するような、極めて実用的なイヤホンです。

ドラムとベース用のDT71 IEも同様に、サウンド全体の8割くらいが低音で占められているくらい強烈です。EDM打ち込みに向いているというようなレベルではありません。

ここまで明確にモデルごとの特徴が強調されていると、どれを買うべきか悩まずに済むのは良いと思いますが、逆に考えてみると、最近のステージパーフォーマンス用ワイヤレスシステムを活用しているのなら、とりあえずDT70 IEを買ってDSPフィルターで調整すればよいのではとも思えてしまいます。

これらの中では、クラシック・キーボード用のDT72 IEはそこそこ音楽鑑賞でも使えるレベルだと思います。ただしDT70 IEと比べるとだいぶ薄味なので、交互に聴き比べるとDT72 IEは低音の無いポータブルラジオのように聴こえてしまいます。

UE-RRやEtymoticなどの古典的な薄味BAサウンドに慣れている人であれば、DT72 IEの方が相性が良いかもしれません。しかしベイヤーが得意とする力強いダイナミックドライバーの低音の量感や瞬発力を堪能するならDT70 IEの方が断然優れています。ようするにDT72 IEのような薄味サウンドが好きなら、他にも候補となるイヤホンがたくさんあるので、あえて音楽鑑賞用にDT72 IEを選ぶようなものでも無いと思います。

|

| Amazon |

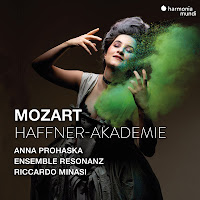

Harmonia Mundiから新譜でAnna ProhaskaとRiccardo Minasi指揮Ensemble Resonanzの「Haffner-Akademie」を聴いてみました。

新鮮な独自解釈で好評なMinasiの新たなモーツァルトアルバムで、今回はソプラノProhaskaとのコラボでオペラアリアのリサイタルと、中間に交響曲35番「ハフナー」を挟んでいる、とても充実したアルバムです。アリアもベタな定番だけでなくイドメネオやティートなどからも選んでおり、単純に陽気なだけでない聴き応えがあります。

|

| XELENTO 2nd Gen・DT70 IE |

そんなわけで、私はあくまで音楽鑑賞目線として、ここから先はDT70 IEのみに絞って試聴することにします。それ以外のモデルは音が悪いというわけではなく、ミュージシャンのステージモニターとしての用途に特化しすぎていて、明らかに自分の選択肢から外れています。

まず一番気になる点として、XELENTO 2nd Genとの比較に注目してみます。価格はだいぶ離れていますが、ドライバーなどの基礎構造は共通しているので、音質もそこそこ似ているはずと期待するところですが、結論から言うと、派手な美しさを求めるのならXELENTO 2nd Genの方が断然良いです。

ドライバーの仕様が違うのか、それとも金属シェルの効果なのかはわかりませんが、XELENTOの方はヴァイオリンなど高音楽器の響きがかなり美化され、本体のキラキラしたデザインからも連想されるような軽くしっとりした美音体験が得られます。

それに対してDT70 IEの方は実直で安定した、いかにもモニターらしい鳴り方です。派手さの無い「ツヤ消し」なサウンドなので、第一印象ではとてもシンプルに感じます。とくにソプラノ歌手があくまでアンサンブルの一員としてオケと同じ距離とスケールと描かれるのは、コンサートステージを想像すれば説得力があるのですが、マイク越しで前に飛び出してくるという感じではないので、歌手メインで聴くと物足りないです。

感覚的にはシュアーの鳴り方にも近く、ゼンハイザーでいうとIE600やIE900よりもIE300あたりと似ているのはプラスチックシェルという共通点からでしょうか。IE300などと同様に、出音の背後で感じられる反響はは多いものの、邪魔にならないように上手く調整されており、金属的なキンキンしたものではなく若干のプラスチックっぽさがあります。

たとえばシュアーSE215を使い慣れていて、おおむね気に入っているけれど、もうちょっと高音部のこもり具合やモッサリ感を改善したいという人なら、シュアーのBAドライバー系の上位モデルを選ぶよりもDT70 IEに移行した方が良いかもしれません。

ゼンハイザーの場合、IE300とIE900の中間にIE600というモデルがあり、モニターと音楽鑑賞のバランスのとれた扱いやすさから個人的に気に入っているのですが、ベイヤーの場合は今作DT70 IEとXELENTOがそれぞれ両極端にあり、それらの中間のようなモデルが欲しくなってしまいます。

その点では2019年のAK T9iEが意外と中間点に当てはまるかもしれません。XELENTOと比べると温厚で落ち着いた鳴り方だったので、発売当時はちょっと地味で面白みが足りないようにも感じたのですが、DT70 IEとXELENTOという両極端を体験してからでは、普段の音楽鑑賞にちょうどいい仕上がりだったかもと思えてきます。

AK T9iEは本体にミスマッチな極太ケーブルが使いづらかったので(ケーブルに引っ張られて耳から外れやすかったので)、今回DT70 IEのケーブルとイヤピースに付け替えてみると、だいぶ良い感じにまとまってくれました。

DT70 IEのサウンドをもうちょっと入念に聴いてみると、まずシングルダイナミック型を選ぶ最大の利点として、オーケストラのどの楽器をとっても周波数帯域に穴が無く、最低音から最高音まで一貫したリニア感があり、空間の位相のねじれや乱れが少ないです。そのためコンサートホールの臨場感に包みこまれる感覚があります。

ただし、マルチドライバー型のような、各帯域ごとに個別のドライバーが主張しているタイプのイヤホンを聴き慣れている人だと、DT70 IEのサウンドはどうもメリハリが無く(縦横どちらの方向も繋がりが良すぎて)、写実より絵画を眺めているような、全体的にぼやけているような印象を受けるかもしれません。どちらが優れているというものでもないので、多くのイヤホンユーザーは両方を使い分けています。

音像や響きのバランスは低音を土台に安定した正三角形のように展開しており、とくにチェロなど響きが多めで、感覚的にはベイヤーの密閉型ヘッドホンDT770 PROやDT1770 PROと同じような雰囲気が上手く再現できているあたりはさすがだなと思いました。

さきほどのシュアーやゼンハイザーの例と同様に、IEMイヤホンとして聴くと鮮明さに物足りなさがあるものの、「密閉モニターヘッドホンの代用」として聴き比べてみると、たしかに近づけている実感が持てます。一旦それを理解してしまえば、それからはだいぶ信頼のおけるイヤホンになってくれます。これは最近流行りのハイエンドIEMメーカーには無い、ベテランヘッドホンメーカーならではの視点だと思います。

それでは、DT70 IEを音楽鑑賞のためにわざわざ選ぶメリットはあるのかと色々な楽曲を聴いて検討してみたところ、意外と面白いことが判明しました。

まずクラシックやジャズなどでもシンプルなソロなど生楽器中心のジャンルでは、たとえばXELENTOなど、もうちょっと中域の音色そのものに色艶を与えてくれるイヤホンの方が良いと思います。歌手メインで聴きたい人も、そちらの方が魅力的に聴こえると思います。

ベイヤーのヘッドホンDT770・DT1770などもボーカル主体の聴き方は不得意で、中域が奥まったV字ドンシャリのように感じられるので、その点はDT70 IEも同じです。

|

| Amazon |

余談になりますが、最近この手のコンピレーベルはダウンロード版を買うとシングルトラックの最後に一曲一時間くらいのミックストラックが入っているのが主流なので、ひとまずミックスを通して聴いて、気に入ったトラックをシングルで聴くというスタイルに便利なのですが、サブスクストリーミングだとシングルトラックとミックスが別アルバムだったり、どちらかしかなかったりなど、注意が必要です。

話を戻しますが、打ち込みというと、低音がドスドスと強烈に盛られたパンチのあるサウンドを想像する人も多いと思いますが、実際はもっと音響空間全体のいわゆるサウンドスケープ的な印象を大切にしています。

上のアルバムもスローなアンビエント系の流れがメインなので、DT70 IEで聴くと、情景への没入感が強く、良い意味でまるで水中に潜っているような、外部と隔離された深いシンセ音響に包みこまれることができます。構成音と位相がしっかり管理されており、違和感が無くブレンドしてくれるため、リアルさを崩す破綻がなく、情景が説得力を持つようです。よく近代美術館の特設展示とかで暗い中アンビエント音響を流していて包みこまれるような、あの感じです。

その点では、たとえば最近台頭している中国系のハイエンドイヤホンメーカーなど、この手のコアなEDM系シーンの興味や理解が薄いためか、魅力を引き出せていない印象があります。かなり高級なイヤホンで聴いても、たしかに解像力や派手さは優秀なのですが、それは要素を聞き分けているだけであって、音楽の世界に包まれるような統一感や没入感が生まれず、楽しくありません。

私を含めて、身の回りでも、たとえばプログハウス全盛期にMDR-Z700とかでヘッドホン趣味を始めたような世代の人は、最新の最高級イヤホンでも満足な音響体験が得られないため、しょうがなく定番のベイヤーやUltrasoneなどの大きな密閉型ヘッドホンを使い続けている人が結構多いです。そのような状況の人はDT70 IEを試してみる価値があります。

もちろん試聴に選んだアルバムのトラックやミックスが上手いからという理由もありますが、大昔のMDR-Z700やATH-PRO5とかの世代だと、まだシングルもアナログで、コンピはDJミキサー直出しといった具合に(その方が雰囲気は出ますが)ノイズやダイナミックレンジの音質面で限界があったところ、最近はBeatportなどでリリースをチェックしても、ソフトシンセだけでなくトリップホップやDnBのようなサンプル主体のジャンルでもだいぶ高音質かつ音響重視に変化しつつあります。古い世代のヘッドホンだと力不足に感じるので、その点でもDT70 IEに大きな魅力を感じます。

話は変わりますが、私自身XELENTOやT9iEも持っていませんし、せっかくだからDT70 IEを購入しようかと迷っているところなのですが、実際に使ってみたところ致命的な問題が発覚して悩んでいます。あくまで私個人の使い方の話なので、ほとんどの人は無視できると思います。

私は寝る時などにイヤホンを装着していることが多く、とくにDT70 IEは本体が薄くケーブルも細いので快適だろうと期待したのですが、残念ながら枕などで横から押されると圧力で音が詰まってしまいます。

これはドライバーの構造やハウジング通気口、ノズルの方向など様々な要素が絡んでいるので個人差がありますが、現時点ではゼンハイザーIE600が私の理想形で、横からグッと押し込んでも音楽がそのまま流れ続けます。他にもFinalやAcoustune、UEのカスタムなど、同様に「横から押しても詰まらない」という理由が購入の判断材料になったモデルが多いです。DT70 IEもイヤピースやケーブル次第でどうにかなるか色々試行錯誤してみたのですが、今のところ解消できていません。

|

| ケーブル交換 |

MMCXコネクターなのでアップグレードケーブルの選択肢が豊富というあたりも魅力的に感じている人もいると思いますが、その点についてはちょっと注意が必要です。

付属ケーブルの見た目がずいぶん安っぽく、しかも3.5mmシングルエンドのみなので、私も今回4.4mmバランスの社外ケーブルをいくつか試してみたところ、あまり満足のいく結果は得られませんでした。

まず物理的にイヤホン本体が薄く、ノズルが短いため、上の写真のEffect Audioのように太いケーブル(とくにコネクターや耳掛けがゴツいタイプ)を装着すると、ケーブルに引っ張られてイヤホンを耳穴奥へと挿入できません。そのため一回り大きいイヤピースに交換する必要があり、ドライバーから鼓膜までの距離も遠くなるため、サウンドが根本的に変わってしまいます。そもそもグッと奥まで密閉できていないと、左右のバランス感覚が変わったり、わずかな隙間ができて低音が逃げてしまいます。本体をしっかり手で抑えて挿入した時と、普通に使っている時で鳴り方の印象(とくに低音)が変わってしまうようなら要注意です。

|

| 細めの社外ケーブル |

たとえば上の写真のNOBUNAGA Labsのケーブルなんかは細く耳掛けも無いので、付属ケーブルと同じような装着感が得られるのでおすすめできるのですが、それでも音質はだいぶ変わってしまいます。

このあたりはケーブルの性質にもよるのですが、総じて付属ケーブルと比べるとクリア感やヌケの良さが向上するため、確かにアップグレード感があるものの、逆に付属ケーブル特有の個性が失われてしまうため、そこに魅力を感じている人にとっては逆効果です。

具体的には、先ほど言ったような、EDMを聴く時の没入感、水中にいるような深い臨場感あたりが損なわれてしまい、だいぶ軽く腰高なサウンドに変化します。

私も含めて、大半の人は第一印象で音質向上だと感じると思いますが、長らく聴いているとなんとなく面白くないというか、DT70 IEの本質が損なわれてフラフラした印象を持つようになり、良いケーブルだから「本当はこれが正しい音なんだ」と自分に言い聞かせて聴いてしまいます。そこで付属ケーブルに戻すとかなりモコモコした不透明なサウンドに驚くのですが、それがだんだんと良い感じに思えてきます。

逆に言うと、ケーブル次第で伸びしろがあるというか、音質変化を試してみる楽しみのあるイヤホンなので、ある程度使い飽きてもケーブルやイヤピース次第で新鮮な感覚を与えてくれます。

ベイヤーと同じドイツのゼンハイザーも似たような傾向があり、付属ケーブルの中身の線材はだいぶショボく見えるのですが、それも含めてサウンドを作り上げているようです。たとえばHD800SやHD650なども付属ケーブルから社外アップグレードケーブルに変えることで劇的な変化が実感できるものの、かえってバランスが崩れて本質を失ってしまうこともあります。その点ではDT70 IEもドイツのモニターヘッドホンらしい作り方を踏襲しているのかもしれません。

おわりに

ベイヤーダイナミックDT70 ~ 73 IEはプロ用IEMイヤホンというカテゴリーにふさわしく、かなり真面目に作られた製品です。たとえイヤホンであってもベイヤーらしさは十二分に健在です。

一般的なスタジオモニター用途や音楽鑑賞用として使えるのはDT70 IEのみで、それ以外の三機種はステージミュージシャン向けの特殊なサウンドなので、くれぐれも注意してください。たとえばボーカル&ギター用だからといって、ボーカルやギター音楽を聴くのに向いているわけではありません。

DT70 IEのサウンドはかなりオーソドックスで無難な部類なので、日々の音楽鑑賞において美しい歌声や楽器の音色の特別感を求めているのなら、上位モデルXELENTOなど別のイヤホンを選ぶべきです。逆にEDM系との相性は抜群に良いです。

それではDT70 IEはどのようなイヤホンなのか、価格と釣り合っているのかと、あらためて考えてみると、意外とライバルの少ないニッチを突いている製品だと思えてきます。

原点に戻り、そもそもベイヤーダイナミックの強みというのはDT770PROなどスタジオモニターヘッドホンです。そしてそれらヘッドホンは決して華々しい美音ではなくとも、プロ・アマチュアを問わずロングセラーとして愛用されています。そんなベイヤーらしい感覚を持ったイヤホンを探しても、実は有力候補があまり思い浮かばず、そこにようやく登場したのがDT70 IEというわけです。

同じくプロ用モデルとして、ゼンハイザーならHD600とIE100PRO、シュアーはSRH1540とSE215といった具合に、ヘッドホンとイヤホンで一貫した製品展開があります。(必ずしも同じ価格帯や音質というわけではありませんが、メーカーとしてチューニングのポリシーなどは統一していると思います)。そんなわけでベイヤーにもプロ用イヤホンがあって当然です。

さらに、もっと俯瞰的に見ても、IEMイヤホンというジャンル自体も変化しつつあるように思います。ステージパフォーマンスでは観客から目立たないIEMイヤホンを使い、スタジオなら断然大型ヘッドホンという使い分けがされてきたわけですが、ここ数年でスタジオや自宅での作業中にもイヤホンを好んで使うというクリエイターも増えてきたようです。

屋外のロケーション収録でさえ、これまではHD25などの小型ヘッドホンを使うのが定番だったところ、イヤホンに変わりつつあります。

とりわけ近頃は編集ソフトの充実やPCのスペック向上のおかげで、音楽制作や動画編集などをノートパソコンだけで完結させているプロも多くなっており、わざわざUSBオーディオインターフェースと大きな密閉型ヘッドホンをバッグに入れるのも一苦労ですから、携帯性重視でイヤホンが有利です。

そうなると、AirPodsなどを使うよりも、たとえパソコン直挿しでもDT70 IEを使った方が断然プロフェッショナルなモニター環境が実現できると思います。

USBドングルDACもあればなお良いですが、そのへんはスマホ主体のコンシューマーと違って、Macbook Proなど作業用ノートパソコンなら、まだちゃんと3.5mmイヤホン端子が用意されていますので、仕事のバッグにはノートパソコンとDT70 IEのようなモニターイヤホンだけ入れれば済むというわけです。

そこで、DT70 IEのデザインをあらためて見直してみると、従来の価値観での、耳穴にしっかり押し込むカスタムIEMのような製品よりも、日々のパソコン作業中にパッと装着できて不快にならないような浅めでコンパクトなイヤホンが、現在の新たなモニターイヤホンの姿として正解のように思えてきます。

このブログを読んでいるようなハイエンドイヤホンマニアや、自宅スタジオで大型ヘッドホンを活用している人からすると、DT70 IEのようなモニターイヤホンなんて一体誰が使うんだと不思議に思うかもしれませんが、モバイル業務のニッチを埋めるという点でかなり有意義な製品だと思います。

十年ほど前は、デスクトップPCというとパソコンショップで売っているPC用スピーカーを使うというのが一般的でした。画面の左右に置いて、右側のボリュームノブを回すとカチッと電源が入る、あのタイプです。それがいつからか、音楽クリエーターでなくても楽器店で売っているようなスタジオモニタースピーカーを導入する人が増えてきました。

さらに、ここ数年では、陳腐なゲーミングヘッドホンから脱却するという形で、デスクトップPCユーザーに本格派モニターヘッドホンが認知され普及するに至っています。Youtubeのプレゼンターやストリーマーなどを見ても、昔ほどテカテカな発光ゲーミングヘッドセットを使う人は減って、オーテク、ベイヤー、ゼンハイザーなどの真面目なヘッドホンとマイクを使っています。

そしてこれからは、今作DT70 IEを筆頭に、ノートパソコンで作業するユーザーがコンシューマー向けのワイヤレスイヤホンを脱却して、本格派モニターイヤホンを好んで使うというトレンドが主流になるのかもしれません。

アマゾンアフィリンク

|

| beyerdynamic べイヤーダイナミック DT 770 PRO (250Ω) |

|

| NOBUNAGA Labs 瑞鳳 (Zuihou) 4.4mm/MMCX NLA-ZHU |

|

| ラディウス ディープマウントイヤーピース ZONE HP-DME2 |

|

| SpinFit W1 ハイエンド有線イヤホン向けイヤーピース |

|

| AZLA SednaEarfit Crystal 2 |

|

| AZLA SednaEarfit ORIGIN |