Austrian AudioのヘッドホンアンプFull Score Oneを聴いてみたので感想を書いておきます。前回紹介したThe Composerヘッドホンと同時に発売された、DAC非搭載の据え置き型ヘッドホンアンプで、価格は25万円程度です。

|

| Austrian Audio Full Score One |

Composerとのセットというわけでなく別々に販売しており、実際に使ってみると意外と面白いアンプだと判明したので、単独で紹介しようと思いました。

Full Score One

ヘッドホンのメーカーがセットで販売するためのアンプを出すことはよくあり、たとえばゼンハイザーHD800のHDV800、Focal UtopiaのArche、Yamaha YH-5000SEのHA-L7Aといった例が思い浮かびます。店頭やイベントブースでもシステムがセットになっている方がメーカーが意図したサウンドを我々に伝えやすいです。

それらは価格相応に気合が入っているモデルが多いのですが、そもそもヘッドホン専門メーカーは電子回路も得意とは限らないため、中身は外注OEMで作ってもらったり、もしくはシナジー効果を求めるがあまり、他社のヘッドホンとは相性が悪かったりなど、汎用ヘッドホンアンプとしてはコスパの面でもあまりオススメできない製品が意外と多い印象です。

|

| Composer & Full Score One |

|

| あまり豪華絢爛には見えません |

そんなわけで、今作の発売当時、私の興味は断然Composerヘッドホンの方を向いており、旧AKGの流れをくむAustrian Audioなら、やはり本命はヘッドホンであって、Full Score Oneアンプはどうせ抱き合わせ商法のための凡庸なアンプだろうと思っていました。

公式の内部写真を見ても、高級オーディオにありがちな豪華なフィルムコンや電解コンを多用しているわけでもなく、どちらかというとプロスタジオ用ラック機器のような実直な実装なので、オーディオファイル趣味的にはそこまで期待するほどでもないという印象がありました。

実際のところ、Composerヘッドホンの方は2023年12月の発売直後からじっくり試聴できていたのですが、Full Score Oneアンプはそこまで興味が無かったこともあり、長らく手元にありませんでした。

ところが、身の回りで意外と多くの人から「Composerはたしかに凄いけど、実はFull Score Oneアンプが侮れない」という意見があり、そうなると私も試してみたくなりました。

そこでイヤホン専門店に出向いてComposerとFull Score Oneのセットを聴いてみたところ、たしかにFull Score Oneのポテンシャルの高さが感じられたので、このセットをもっと静かな環境でじっくり試聴できるまでComposerヘッドホンの感想を書くのも一旦保留にしており、今回ようやくそれが実現できたわけです。

デザイン

Full Score Oneはずいぶん中途半端なサイズ感だと思います。

写真ではRMEなどオーディオインターフェース的なハーフラックサイズだと思っていたら、いざ実物を手にしてみると想像以上に巨大です。ボタン類の少ないシンプルなデザインだからこそ、大きさが余計に目立ちます。

|

| 幅はSPL Phonitorくらいです |

|

| 奥行きはこんな感じです |

フルサイズオーディオ製品とプロ用ラック機器のちょうど中間くらいで、縦横はSPL Phonitor に近く、奥行きはそこまでありません。導入する際はオーディオラックに入れるか卓上に置くかで迷うと思います。

|

| こんな使い方も良いかもしれません |

私の場合、ひとまずコーヒーテーブルに置いて、その上にDAPなりラインソースを置いて使いました。

ボタンやギミック類が少なく、ボリュームノブだけしかないような洗練されたデザインです。私が普段自宅で使っているViolectric V281やSPL Phonitor Xなど様々なノブやスイッチで溢れているアンプに慣れていると、ちょっと心配になるくらいシンプルです。

|

| XLR出力はスライド窓になっています |

|

| ボリュームノブ |

前面には電源スイッチと後述するTTTスイッチ、中央のスライド窓に4pinXLRが隠されており、6.35mmヘッドホン出力が二つ、右端に巨大なボリュームノブがあります。

全体が厚いアルミでできており、公式スペックで2.8kgと想像以上に重いです。ボリュームノブはガタがまったく無い精巧な組付けで、ノブ周辺のシャーシの細い切削など、写真で見る以上に高級感がある凝った作りで驚きました。ボリュームのリモコン操作ができない点だけ残念です。

|

| 意外と高級感があります |

一見シンプルなデザインでも、実際に触ってみると、ラックに収めるには惜しいような天板の綺麗な仕上げだったり、ボリュームノブやスイッチなど頻繁に使う部分の剛性もしっかりしており、確かな高級感と信頼性を実感できます。

電源とTTTスイッチもガシャッと確実に押し込むタイプの物理ボタンなので、気持ち良くてつい押したくなってしまいます。

そういえば、最近のAV家電では今作のようなしっかりした物理スイッチははなかなか体感する機会がありません。仕事で産業機器を扱っている人くらいしかスイッチをガシャッと押すという体験はしていないのではないでしょうか。

一昔前なら、オーディオを買うとなったら、とりあえず店舗に出向いてボリュームノブやスイッチを触ってみるというのが定番だったので、各メーカーとも削り出しノブや板バネスイッチなど触感の気持ちよさで高級感を演出する努力をしていました。

ところが最近は実物に触れずネットの情報だけで買う人が増えたせいか、写真で見ると高級っぽいのに、実際はシャーシが荒削りでノブがグラグラしているチープな製品がずいぶん増えたように思います。その点Full Score Oneは昔ながらのオーディオ製品のような所有感を満たしてくれます。

|

| こういうふうに使っています |

6.35mmヘッドホン出力は並列なので、両方同時に使うことは推奨しませんが、片方に3.5mm変換アダプターを常時挿しっぱなしにしておくのに便利です。

XLR出力のスライド窓は、余計な製造コストのわりに、どのような意図があるのかよくわかりません。たとえばスライド窓の反対側に4.4mmバランス端子があって、どちらか一方しか挿せないような仕組みになっているといった工夫が欲しかったです。

|

| アダプターを使いました |

ちなみにComposerヘッドホンにはXLR、4.4mm、6.35mmのケーブルが付属しているのですが、今回私が借りた試聴機は4.4mmケーブルしか付属していなかったので、結局XLR変換アダプターを使うことになりました。最近は大型ヘッドホンでも4.4mmが増えているので、Full Score Oneアンプに4.4mm出力端子が無いのが不思議です。

余談になりますが、XLR/4.4mm変換は、上の写真のDDHIFIのXLR44Bというのが安くて良いのですが、内部配線がだいぶショボいので、分解して改良したものを使っています。

|

| 背面 |

|

| ぶつかるので注意してください |

背面はIEC電源、RCA、XLR入力端子のみで、ボタンやスイッチなどは一切ありません。

注意点として、RCA端子の間隔が狭いので、ハイエンドケーブルにありがちな太いコネクターだと干渉します。実測でコネクター直径は14mmあたりが限界です。(SPL Phonitor Xも同じ問題があります)。

私が持っているケーブルだとWBTは大丈夫でしたが他のはダメでした。無理矢理挿し込んで端子を曲げないよう注意してください。

入力に関しては重要な注意事項がいくつかあるので、下項で後述します。

|

| 底面 |

底面にはモデルの情報のみで、ゲイン調整のディップスイッチ類もありません。フロントパネルに入力切り替えスイッチも無いあたりも含めて、このアンプの設計思想としてモードや設定スイッチ類を排除することを徹底しているようです。

他社アンプを使い慣れている人はもっとスイッチを増やしてくれと思うかもしれませんが、オーディオイベントのブースや店頭デモ機といった状況を考えると、できるだけスイッチ類が少ない方が有利です。多機能すぎると初心者ユーザーが知らずにずっとローゲインモードで使っていて、パワーが弱いなんて文句を言うことがよくあります。ショップ側としてもこれくらいシンプルな機器の方が勧めやすいです。

アンプ設計

公式サイトにて「Behind the Full Score One」という開発者エッセイがPDFでダウンロードできて、設計思想について丁寧に綴ってくれています。

https://austrian.audio/product/fullscoreone/

さらに日本の輸入代理店も日本語訳PDFを掲載してくれているのは大変ありがたいです。

https://www.mi7.co.jp/products/austrianaudio/fullscoreone/

内容に関してはそこまで奇抜な主張ではなく、ヘッドホンアンプ設計の指標と、それらを実現するために行った手法を端的にまとめてくれています。

PDFを読んだ中で、私にとって有意義だと思えたポイントが二つあります。

まず第一に、コンセント電源の据え置きアンプとしては異例なほど電圧ノイズと出力インピーダンスが低いです。ノイズが1.5μVrms、出力インピーダンスは0.02Ωと書いてあり、そうなるとIEMイヤホンでも有効に活用できそうです。

二点目に、信号経路の高速安定化を徹底して、信号の立ち上がりと位相余裕に重点を置いており、フロントパネルにあるTTTスイッチがこれに貢献するようです。

True Transient Technologyの略で、オンとオフで入力バッファー回路の構成が変わり、オフでは高周波のロールオフが75kHz(-3dB)に制限されますが、TTTをオンにすることで3.3MHz、スルーレートが2000V/μsに拡張されます。

これは単純にハイレゾ音源に対応させるといった意味ではなく(そもそも75kHzでもハイレゾに十分すぎますし)、広帯域で高速安定性を高めたアンプのほうが音が良いという感覚的な試聴評価をもとに決定しているようです。

一般的なアンプのスペックというと、歪み率(THD)の低さを自慢しがちですが、アンプよりヘッドホン自体の歪みが数桁高いので、アンプの歪み率はある程度以上はあまり意味が無いという主張もあります。歪み率に固執しすぎると、1kHz測定でのTHDを下げるために過剰なフィードバック制御などを多用して高速応答が不安定になり、それを補償するためにコンデンサーなどで応答を鈍らせるといった、音質面では本末転倒な設計思想に陥りがちです。

まず感覚的なリスニング評価をもとに設計の方向性や測定目標を決定して、それを実現するために必要な電子回路、部品選定、基板レイアウトなどを決めていくという手法は、当然のことのように思えますが、実はそのような感覚と技術を両立できるメーカーは極めて稀です。

THD・SINADの数字が良くないと売れないから、主観的な音の良さよりも数字を優先するメーカーも多いですし、高音質を実現する技術や知識を持たず、ICチップメーカーのデータシートをコピペして、希少な高級部品をあれこれ感覚的に詰め込むだけのメーカーも多いです。

Full Score Oneが格別優れているかは実際に音を聴いてみないとわかりませんが、肝心なのは、近頃は実際に試聴せずにネットレビューとかだけで製品の良し悪しを語る人が増えているのは事実なので、もっと多くのメーカーが、搭載チップや部品の話だけでなく、今作のように開発の方向性やポリシーを率直な文章で公表して、知見を深めてもらいたいです。

出力とか

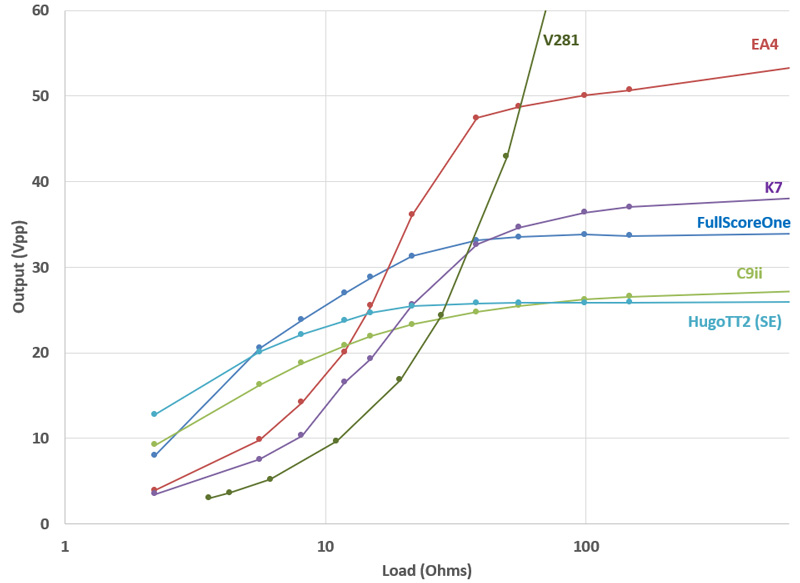

いつもどおり1kHzのサイン波信号を再生しながら負荷を与えて、歪み始める(THD > 1%)最大出力電圧(Vpp)を測ってみました。

Full Score Oneはアナログアンプなので、出力は入力電圧に比例します。無負荷時ボリュームノブ最大で、入力レベルが4Vrmsを超えると信号が歪みはじめるので、今回はその入力条件で電圧を測ってみました。

まず重要な点ですが、XLR入出力は回路的にはシングルエンドなので、RCA入力・6.35mm出力とまったく同じ測定結果になります。つまり単なる利便性のための接続端子と考えたほうがよいです。

これは賛否両論あると思いますし「バランスの方が高音質だから、バランスじゃないアンプは絶対買わない」という先入観の信念を掲げている人も見かけます。その点でもFull Score Oneは通説をふるいにかけるアンプ設計だと思います。

実際のところ私もシングルエンド化には多少の懸念があるので、その点については後述します。

どちらにせよ、入力4Vrmsに対して最大出力電圧は34Vpp(12Vrms)なので、公式スペックの9.96dBゲイン(3.14倍)はほぼピッタリです。フロントパネルのTTTボタンは前述のとおりローパスフィルター的な帯域拡張の機能なので、超音波を測定しないかぎり出力グラフへの影響はありません。

6Ω負荷では9.4W近く出せており、4Ωを下回って8Vppを超えたあたりで保護回路で遮断されます(負荷を外して数秒待てば保護回路から復帰してくれます)。実際ここまで高出力が必要なことは無いと思いますが(挿したイヤホンの方が大音量で壊れるでしょう)、コネクターの差し込みミスでショートした場合の保護に重宝します。

同じテスト信号で、無負荷時にボリュームノブを1Vppに合わせてから負荷を与えていったグラフです。

見事な横一直線を維持できており、スペックによると出力インピーダンスは0.02Ωだそうですが、そこに私の測定機器のケーブルのインピーダンスが加算されるので、正確には測れないほど低いです。

参考までに、最大出力電圧を身近にある他のヘッドホンアンプと比較してみました。Full Score Oneはシングルエンドアンプだといっても、上のグラフでHugo TT2以外はすべてバランス接続での数値なので、それらと比べて非力で劣っているということはありません。

グラフを見ると、単純に高インピーダンスヘッドホンでの最大音量だけを求めているなら三万円のFiio K7でも十分です。私が普段使っているViolectric V281も十年前の設計なので、当時は上級ヘッドホンといえば250Ωや600Ωとかを想定して作られており、10Ωあたりだとだいぶ厳しいことがわかります。

Full Score OneはHugo TT2の特性に近く、10Ω以下でもしっかり出力を維持するような設計になっています。ちなみにTT2は背面バランス出力を使うことでさらに高出力が得られますが、追加の差動アンプを通って音質が変わるためヘッドホン用としては推奨しません。

先日試聴したポータブルアンプのL&P EA4とCayin C9iiを見ると、Full Score OneはどちらかというとC9iiの特性に近く、EA4はV281のようにもっと古典的な高インピーダンスヘッドホン向けのデザインという感じで、メーカーごとに方向性の違いが垣間見えるのが面白いです。

バランス接続について

Full Score OneのXLR端子はコールドをグラウンドに落としているシングルエンド接続なので、内部的にはRCA→6.35mm接続と同じです。公式スペックもあえてバランスとシングルエンドを分けて記載していないことからも察せます。

これについては理解できる面もありますが、多少の懸念もあります。

ヘッドホンアンプにおけるバランス駆動には主に三つの利点があり、まず一番わかりやすい点として、二つの増幅回路を使うため出力電圧の振幅が二倍になります。

たとえば3Vの電池駆動でもバランスアンプにすれば6Vの出力振幅が得られるため、ポータブルアンプで大型ヘッドホンを駆動するのに有効です。コンセント電源の据え置きアンプではそこまでメリットがありません。

二点目に、バランス接続では左右信号が共通グラウンドに戻らないためステレオクロストークが低減できます。ただしFull Score Oneを含めて最近のアンプは出力インピーダンスが極めて低いため、ヘッドホン側から見るとほぼ0Ω短絡状態に近い(ダンピングファクターが非常に高い)です。そうなると、ヘッドホンのインピーダンスに対してケーブル抵抗が十分低くて、左右ケーブルが物理的に分離できていれば、クロストークの心配はほぼ解消されます。

つまり、これら二点において、昔と比べると、最近の優れたアンプならバランス駆動にするメリットはだいぶ減りました。(スピーカー用アンプも長年シングルエンドが主流です)。

バランスアンプは電源も増幅回路も規模が二倍になるため価格も増します(たとえばV281なんかはシングルエンドアンプをそっくりそのまま二台重ねてシャーシに入れたデザインです)。予算が無限にあるのならバランス化も悪くないのですが、そこにコストを費やすよりも、たとえば低ノイズ化や高スルーレート化など、他にやることがあるというのがFull Score Oneの考え方のようです。

たとえば今後Full Score Oneの上級型として完全バランスアンプ化したら、価格はだいぶ高くなると思いますし、それで二倍の電圧が得られたところで音量が大きくなるだけで使いづらくなります。その結果ローゲインモードなんかを導入したら、なおさら本末転倒です。

バランス接続の三つ目の利点は、コモンモードノイズを差動入力で除去するという効果があり、これについてFull Score Oneは実践できていません。

シャーシ内のAC電源ノイズの除去であれば、バランス化に頼らずとも、基板レイアウトと電磁シールドを徹底すれば十分に対処できます。

しかし、長距離ラインレベル配線において、10mとかのXLRラインケーブルをスタジオの床に張り巡らせている場合など、Full Score Oneではバランスケーブルのノイズ耐性の恩恵が得られません。マイクのメーカーなのに、このあたりを割り切ったのは意外です。

ヘッドホンアンプの直接の原点はスピーカーアンプではなく、スタジオミキサーなどのラインバッファーなので、プロオーディオにおけるライン信号は差動だから、ヘッドホンもそのまま差動回路で鳴らそうというのがヘッドホンにおけるバランス接続の由来です。そう考えるとFull Score Oneはプロオーディオ的というよりはコンシューマー機として扱ったほうが良いのかもしれません。

入力の注意事項

Full Score Oneの入力端子について、いくつか重要な注意事項があるので、活用する前にしっかり把握しておく必要があります。

まず、Full Score OneのXLR入力はシングルエンド化のためにコールド側(Pin 3)をグラウンドに落としてあり、これはプロ・コンシューマー問わずラインレベル機器では一般的な手法として全然問題ないのですが(楽器店で売っている変換アダプターとかも同じ手法です)、ところが近頃ポータブルオーディオユーザーの間で横行している「DAPなどのヘッドホンアンプ出力をライン出力として利用する」という使い方だとトラブルのもとになります。

つまり高インピーダンスな正真正銘のラインソースであれば、受け側でコールド側を短絡しても大丈夫なのですが、ヘッドホンアンプ回路を通した信号だと、短絡された過負荷でソース側が歪んだり過電流の発熱など故障の原因になります。

これをしっかり理解できていれば良いのですが、ライン信号とヘッドホンアンプ信号の違いについての知識が曖昧な人が「バランス接続の方が高音質だから、DAPの4.4mmヘッドホン出力からXLR変換ケーブルでFull Score Oneに入力しよう」とやりそうな不安があります。

|

| ライン出力があるDAPならバランスで出しても大丈夫です |

私が普段使っているHiBy RS6はヘッドホンアンプ回路を通さない正真正銘の高インピーダンスなライン出力端子が個別に用意されているので、そちらはコールドが短絡されても問題なく使えます。他にも一部のiBasso DAPなどライン出力モードを選択するとヘッドホンアンプをバイパスして純粋なライン信号に切り替わるタイプもありますが、そうでないメーカーもあります。

もう一つの注意事項は、もっと重要です。入力切り替えスイッチが無いので、RCAとXLR入力を両方接続している場合はどうなるのか確認してみたところ、双方が直結されており(L = L+、R = R+、GND = L- = R-)、両方同時に接続すると変なことになります。必ずどちらか一つのみ接続することをおすすめします。

私もRCA入力で音楽を聴いていて、XLR入力に別のDACを接続したら音楽がいきなり静かになったので、なにが起こったのか確認したわけです。

ようするにRCA出力の信号がXLR DACの出力側に吸い込まれてしまい、(入力より出力の方がインピーダンスが低いので)、Full Score Oneに信号が正しく届いていない状況です。

そこで、音量が小さいからとソース側のレベルを上げてしまうと、過負荷で歪むか、もう一方のソースが逆電流で故障する心配もあります。もちろん接続する機器によって現象は変わります。たとえばRCA入力で音楽を聴いているのに、XLR入力に真空管DACなど、カップリングコンデンサーやトランス出しの機器を接続してあるだけで、それらでRCA側からの音楽がフィルターされて変な音になってしまいます。

このような問題を避けるため、オーディオ機器の入力端子はリレーなどで物理的に分離するのが鉄則のはずなので、今作のように直結されているのは良いデザインとは思えません。

そんなわけで、まずXLR入力に関しては、バランスアンプでなくとも、ちゃんとした差動合成やトランス受けなどにして、さらにRCAとXLR入力はしっかり入力セレクターで切り分けてもらいたかったです。

音質とか

Full Score Oneはアナログヘッドホンアンプなのでのラインレベルソースが必要になります。今回の試聴では普段から聴き慣れているChord Qutest DACを主に活用しました。

|

| Chord Qutest DAC |

一般的なダイナミック型ヘッドホンを鳴らす場合、入力レベルは0dBFS = 1Vrms程度でボリュームの範囲がちょうどいい感じです。

ボリュームノブの挙動は良好で、内部写真によると普通のアルプスRK27ポットを使っているようですが、ステレオギャングエラーの偏りが感じられるのは回し始めの10%程度で、普段使う音量範囲では全く気になりません。ちなみにノブを最小に絞るとマーキングが7時方向ではなく真下を向いているので変だなと思ったのですが、0~10%は使わせないようにする心理作戦なのかもしれません。

まず最初に、ボリューム位置にかかわらず、アンプ由来のノイズレベルが非常に低いことに驚きました。感度の高いUE LiveなどのIEMイヤホンを接続してボリュームを100%まで上げても「シューッ」というホワイトノイズは聴こえません。公式スペックで低ノイズであることは知っていたものの、実際に体感してみると、多くのポタアンやDAPよりもノイズが低いので、あらためて凄さを実感します。

ちなみにHiBy RS6 DAPをソースとして使ったら、Full Score Oneのボリュームを上げていくと「ジーッ」というノイズが聴こえたのですが、これはDAPの電位が浮いているためだったので、USB-C充電器を挿すなど接地することでノイズはピタリと止みました。

アンプのノイズを下げすぎると、かえって音楽のエネルギー感やリアリズムを損なうという主張もありますが、私の場合は色々なイヤホン・ヘッドホンを気兼ねなく接続できるレファレンスとして、ノイズが低いのは大変ありがたいです。

|

| 電源とTTTボタン |

最初にTTTボタンを試してみたところ、ON/OFFの違いが全くわからない曲が多かったものの、なんとなく違いが感じられる場合はそれなりに具体的な効果があるようです。

論理的に考えると、TTTをONにしたほうが高音域が(というか超音波ですが)通過するので、シャリシャリした派手な音になると想像しますが、実際は逆に、音像が引き締まるような効果が感じられます。とくにドラムパーカッションなど、TTT OFFだと打撃音の後に残響が空間にフワッと拡散するような感じが、ONにすると音像がそのまま周辺に広がらずに減衰していく様子が伝わります。そのため、OFFにしたほうが空気感や臨場感みたいなものが感じられ、ONにすることで演奏ディテールを余すことなく把握できている感覚があります。

具体的な理由は不明なので、他の人が聴いたら全く別の効果を感じるかもしれませんし、そもそも違いが無いと思えることの方が多いかもしれません。よくある低音ブーストやクラスA/AB切替などと比べて、TTTは専用ボタンを設けるほど売り込みやすいギミックとは思えませんので、他社では導入しないような謎のこだわりが伺えるあたりが面白いです。

|

| Amazon |

LINNレーベルから新譜で、Florian Boeschのブラームスとヴォルフ歌曲集を聴いてみました。ピアノはMalcolm Martineauの王道コンビです。

HyperionやOnyxなどレーベルをまたいで活躍するBoeschですが、さすが年季の入ったベテランバリトンだけあって、完璧なテクニックと荒々しい感情の絶妙なバランス感覚で歌曲の世界に引き込まれます。声のクセが少なくて作曲の中身に専念できるため個人的に好きな歌手です。今作ではブラームスとヴォルフという同時代のライバルを交互に交えた選曲も有意義ですし、歌手とピアノというシンプルな組み合わせだからこそ、オーディオ機器の純度が問われます。

|

|

Chord Qutest DAC + Fostex TH909 |

私の自宅のメインシステムからChord Qutest DACとFostex TH909を接続して聴いてみました。

まず第一印象から、Full Score Oneは普段聴き慣れている据え置きヘッドホンアンプと比べて空間展開がだいぶ狭く、音楽全体がコンパクトにまとまっている感覚があります。周波数特性にも派手さは無く、丸くおとなしめなので、率直に言うと、据え置きアンプらしいスケールの大きい迫力を期待すると落胆しそうです。ただし、ある程度聴き慣れて特徴が掴めてくると、実はかなり凄いアンプだと心変わりしてきました。

|

|

ViolectricV281 |

空間の広がりについては、たとえば私が長年使っているViolectric V281の方が広大なキャンバスにカチッとした音像が点在している感覚があり、とくにシャープな高音や力強い低音を空間の上下左右に広く分散させることで、センターに余白が生まれて、メイン歌手が明確に聴き取れるというスタイルです。複雑なフルオーケストラには最高なのですが、音像自体は細いので、歌手とピアノのようなシンプルな構成だと、ちょっとドライで面白みが無いかもしれません。

SPL Phonitor Xもよく使っており、そちらは空間の余白ではなく音色自体がフワッと柔らかく拡散して、広範囲の空間を埋めてくれる感覚です。V281とどちらもスケールの大きなサウンドなのですが、Phonitorは優秀なクロスフィード機能もありますし、古い録音などを気兼ねなくゆったり楽しむのに向いています。

そこからFull Score Oneに切り替えると、上下左右にサウンドが存在する明確な限界があり、それ以上広くには発散しないため、慣れるまでは閉鎖的でもどかしく感じます。ところが、この明確な限界というのが実は最大のメリットでもあります。

Full Score Oneで聴くことで、まるで双眼鏡や顕微鏡のアイピースを覗いているように、音楽全体が明確な視野範囲の中に収まっているため、集中力の高い聴き方ができます。ステレオイメージの安定感と描き分けの解像力がものすごく高いため、混雑しているようには一切感じられないのと、奥行方向のダイナミクスの描写が優秀なので、リスナーの注意を引き付けます。

奥行方向のダイナミクスというのがFull Score Oneのユニークな特徴だと思うので、もうちょっと詳細に説明したいです。

歌手の小さなささやきから、大きく張り出す場面では、音がグッと近くまで飛び出して、音の塊をこちらへ投げかけてくるような立体感があり、それが前方の音場空間の中だけで表現されているのがユニークです。たとえば下手なアンプだと、大音量だと顔面や鼓膜に浴びせるような(つまり音場空間が破綻するような)音圧になってしまいがちですし、逆にV281のような王道アンプの場合、歌手の音像は音量を問わず定位置に留まって動きません。

Full Score Oneは歌手の細かなニュアンスや激しい感情の表現といったコントラストが自分のと対話をしているように伝わってきて、さらにピアノの方も、背後で伴奏に留まるところから、肝心の場面では歌手を飛び越えるほどの勢いがあり、緩急や強弱のコントラストが鮮明で、双方の押し引きがリアルに伝わってきて、展開に目が離せません。

なぜこのような特殊な鳴り方なのか私なりに考えてみましたが、たぶんアンプのノイズが非常に低く、最小音を正しく再現できており、さらにレスポンスが高くステレオイメージのすり合わせがピッタリ揃っているあたりが重要そうです。

その点では、AK SP3000のような高性能DAPとIEMイヤホンの組み合わせと似ているかもしれません。集中して録音の奥まで見通すような聴き方はヘッドホンよりもIEMイヤホンの方が向いているという人もいます。

それならヘッドホンもDAPで鳴らせばよいのでは、と思うわけですが、実際に試してみると、そう上手くいきません。たしかにノイズは低いため微細音の表現は優秀なのですが、大振幅のレスポンスが鈍って、いまいち躍動感が足りずスッキリと音が抜けきれないもどかしさがあります。こういうのをレスポンスが悪いと表現するなら、Full Score Oneが目指している高スルーレート、高レスポンスのメリットに説得力があります。IEMユーザーも、普段使っているDAPで十分な駆動ができているのか気になるならFull Score Oneで鳴らしてみるのも面白いです。

|

| Amazon |

Genuinレーベルから新譜でRosa Franziska Maierのギター「Scenes of a Reverie」を聴いてみました。

アルバム全体のテーマとしてウォルトンのバガテル集を置き、それらのあいだにバッハからヴィラ=ロボスまで土地や世代を超えて羽を広げるという面白い選曲です。Genuinレーベルなので音質は当然最高なのですが、あいかわらずジャケやテーマが地味すぎて手に取る人が少なそうなのがもったいないです。圧倒的な演奏技法で、ソロギターという精神統一の世界観と、細かなニュアンスによる色彩の豊かさを披露してくれる、まさにFull Score Oneの魅力が最大限に活かせるアルバムです。

|

|

ADI-2DAC FS、DT1770PROmk2 |

Full Score Oneのポテンシャルを最大限に引き出すにはスタジオ系DACと密閉型ヘッドホンを使った方が良いと思い、RME ADI-2 DAC FSとベイヤーDT1770PROmk2に入れ替えました。部屋のエアコンや近所の車道の音を遮断するのに、密閉型の-20dB程度のアイソレーションは意外と効果的です。

余談になりますが、完璧な無音室でもないかぎり、開放型ヘッドホンの性能を引き出すのは難しいので、一般家庭のリスニング環境ではむしろ密閉型の方が良かったりします。本来は非常に静かなスタジオやオーディオルームを想定した上級者向けの高級開放型ヘッドホンなのに、「開放型の方が音が良いから」と盲信して、一般家庭程度の騒音環境で使っている人が意外と多いです。

環境騒音を上回るためにボリュームを過剰に上げるのは耳の健康に悪いですし、ヘッドホンの想定限界を超えてしまいます。私の目安として、今回の試聴盤なら実際のクラシックギターの音量を超えないように調整しています。それで周囲の環境騒音が気になるとか、DACやアンプをあれこれ聴き比べてもイマイチ違いがわからないという人は、まず録音の再小音までしっかり聴き取れるように騒音対策をするか、密閉型を使うべきです。風呂場やトイレなど静かな場所があるなら、一度はそこで聴いてみるのも良いです。

優秀な録音であれば、レコーディング現場の空気感までしっかり収録されているため、リスニング環境の騒音を遮断することで、針の落ちる音が聴こえるほどの静寂の中で、ギターの最弱音のニュアンスや緊張感まで正確に描いて、リアルな体験につなげてくれます。

密閉型DT1770PROで聴くことで、Full Score Oneの微細描画の奥深さがあらためて強調され、騒音対策と適切なリスニング音量について普段以上に意識させられました。前方視野の範囲内でステレオ音像が丁寧に配置され、それぞれの細かな動きが観察でき、ダイナミクスが立体的に表現されるけれど、暴れず潰れない、といったポイントをまとめると、マスタリングのモニター用として理想的なアンプです。

V281のような広大なスケールのサウンドも魅力的ですが、Full Score Oneのじっくり凝視するような聴き方は、例えるなら、カメラは大きな液晶パネルではなく高解像ファインダーを覗きたいという感覚と似ているかもしれません。

|

| Chord DAVE |

DAVE以外だと、昔からずっとHugo 2のサウンドが一番好きで、そのライン出力版のQutest DACを飽きずに愛用しています。こんなことを言ったらChordに怒られそうですが、私にとってHugo 2のサウンドを発展させたのがQutest + Full Score Oneの組み合わせのように感じるので、もしHugo 2を使っていて、据え置きに移行したいけれどHugo 2を超えるものが見つからないなら、Hugo 2かQutestのRCAライン出力からFull Score Oneを通して鳴らしてみることをおすすめします。

他にも身近にあるヘッドホンアンプと比較してみたところ、やはりFull Score Oneは王道の据え置きヘッドホンアンプ的なサウンドとはだいぶ印象が違います。V281の上級型Niimbusや、Ferrum OORなども凄いアンプだとは思うのですが、高級機に向かうにつれて、プレゼンテーションの重厚感や滑らかさ、音質の悪い楽曲でも良い感じに対処してくれるような製品が増えてきます。それはそれで凄い事なのですが、楽曲よりもアンプの魅力が強いと、次第に飽きてくるため、私はNiimbusに行かずV281に留まっていました。

色々と聴いてみた中ではBenchmark HPA4がFull Score Oneに結構近いと思います。余計な脚色のないスッキリした鳴り方で、一見スタジオ系の無骨なサウンドのようで、意外と繊細でじっくり楽しめるあたりがよく似ています。THX系アンプということで敬遠している人もいるかもしれませんが、他社の低価格なTHXアンプとは全然違うので一聴の価値があります。

Full Score Oneの方が全体的にコンパクトで落ち着いているのは、ボリュームポットとHPA4のリレー式ボリュームの違いもあるかもしれません(V281のポットをリレーに換装した時に感じた違いに近いです)。HPA4の方が上下左右の展開が広く、ちょっと気が置けない威圧感があります。ちなみにHPA4もFull Score Oneと同じく内部はシングルエンド構成なのは興味深いです。サウンドの系統は近いので、豊富な入出力や液晶画面、リモコンボリュームなどの多機能が欲しい人はHPA4も試聴してみることをおすすめします(値段はだいぶ上ですが)。

|

| 本来の組み合わせ |

|

| IEMイヤホンにも向いています |

|

| ダイナミック密閉型が得意なようです |

最後にいくつかヘッドホンとの相性を確認してみました。まず本来の組み合わせであるComposerとFull Score Oneは、両者が調和されてプラスマイナスゼロになるというよりは、むしろお互いの特徴を助長して倍増させるようで、どちらかがボトルネックにもならないため、セットで試聴して気に入ったのなら、両方揃えないと不十分に感じてしまいそうです。かなり集中力を要する完全開放型サウンドなので、STAXなどと同様に優れた静音環境で真価を発揮してくれます。

IEMイヤホンでも、たとえば平面型のMADOOなど能率が低いタイプは、ついパワフルな大型DAPを欲しくなってしまいがちですが、それよりも、外出先では扱いやすい小型DAPで、自宅ではFull Score Oneを通して鳴らすのも有意義だと思います。最近のDAPの価格高騰も踏まえると、むしろこちらの方が安上がりかもしれません。

一般家庭で音楽鑑賞に使うなら、Full Score Oneはやはり密閉型ヘッドホンとの相性が良いです。最近の密閉型はハウジング音響設計がだいぶ進化しており、昔ほど響きが悪さをせず、むしろ逆にスピーカーのキャビネットのように吸音や反射を有効に活用しているモデルが増えています。たとえばオーテクのウッド系とかFocal Stelliaなどオーディオファイル系の密閉型も、Full Score Oneと組み合わせることでダイナミクスがしっかりコントロールできて、余計な響きが少ない、クリアなリスニング体験が得られます。

Audeze MM-500、DCA E3など一部の平面型ヘッドホンはあまり上手くいきませんでした。ある程度音量を上げていくと、ギターの激しいコードや、バリトン歌手が声を張る場面でザラザラと粗く不快になり長く聴いていられません。アンプのパワーやヘッドルームは十分余裕があるので、なぜ不快になるのか不思議です。平面型はすべてダメというわけでもなく、DCA Noire XやMeze Liric 2など丸く温厚に仕上げてあるモデルであれば、音量を上げても粗さが出ないためFull Score Oneとの相性は悪くないです。

MM-500やE3は先程のNiimbusやFerrumのようなアンプの方が上手に粗さを控えめに仕立ててくれるので相性が良いです。私の身の回りでそういった平面型をメインで使っている人を思い出してみると、真空管など温暖系アンプに、デジタル系はDSPアップスケーリングでスムーズに仕上げるなど、あの手この手で理想的なマイルドさに落とし込んでいる傾向があります。そういった路線に取り組んでいる人は、Full Score Oneはストレートすぎて相性が悪そうです。

そんなわけで、Full Score Oneは色気は無いものの誠実なリアリズムを感じ取ることができ、演奏の全体像から細部まで忠実に聴き取れる魅力があります。静かな環境で生楽器中心に集中して聴きたい人に向いていますし、マスタリング用プロ機器として求められる特性も体現しているので、他社がよく「プロクオリティのサウンド」なんて主張しても、本当にそうなのか比較対象として使える、まさにレファレンス級アンプだと思います。

高音質録音のポテンシャルを引き出せる据え置きアンプの選択肢は意外と少ないですし、それこそBenchmark HPA4などだいぶ高価になってしまいます。Full Score Oneは機能面では最小限に削られているからこそ、意外とコストパフォーマンスが高いと言えるかもしれません。

おわりに

正直どこにでもあるようなアンプだと思って侮っていたAustrian Audio Full Score Oneですが、音質と汎用性の両方で、近頃のヘッドホンアンプ需要の理想に近い素晴らしい製品だと思いました。

公式サイトで設計について事細かく語っているあたり、なんとなくiFiやChordのような思想の強い系サウンドかと懸念していたところ、実際に使ってみると、だいぶ実用的な設計であることを実感します。

純粋に高音質レファレンスとして高いポテンシャルを感じて、実用上のマイナス点も許容範囲だったので、今回の試聴を終えてから自腹で購入することにしました。自宅のシステムに導入してじっくり評価していくことにします。

とりわけノイズと出力インピーダンスのどちらもハイエンドDAP並に低いため、IEMイヤホンでも活用できるのは個人的にかなり重宝します。イヤホンごときにコンセント電源の据え置きアンプなんて無駄だと言われるかもしれませんが、DAPもこだわりすると巨大で高価なモデルを選んでしまい、ポータブルとしては本末転倒なので、それならパソコンの傍らで常時電源オンで活用できるアンプがある方が心強いです。

残念な点があるとするなら、できれば利便性のために4.4mm出力端子も欲しかったのと、XLR入力は差動合成にしてもらいたかった、そしてRCA・XLR入力が直結なので意識しないと不具合を起こしやすいという懸念のみでしょうか。

|

| 結局新品を買いました |

|

| 布袋が付属しています |

ところで、近頃は多機能ストリーマーやDACアンプでも、低価格でハイスペックなモデルが続々と出ており、私も本当はそういうのが欲しくてFiio K17やR9など新作が出るたびに購入前提で試聴してきたのですが、大抵「まあこんな感じか」という程度で、なかなか財布を開くほど満足できるモデルに出会えていませんでした。

そんな中でFull Score Oneを聴いて即座に気に入ったわけで、やはりスペックやレビューを読むのではなく実際に音を聴くという、オーディオの本質を体現しているようで面白く感じます。

もちろん即決ではなく、何度か試聴に戻って、確証が深まってから購入しました。しかもComposerヘッドホンよりもアンプの方を買うとは自分でも意外で驚いています。

今後Full Score OneがV281から自宅のメインアンプの座を奪うのかは、これから長期間使っていかないとわかりませんが、そのポテンシャルは十分にありそうです。

我々がヘッドホンアンプに求めるものも、この十年でだいぶ変わってきました。V281を導入した当時は、まだHD600やK601など旧世代ヘッドホンが現役で、高インピーダンスを大電圧でねじ伏せるような性格が求められていました。それ以降、Audeze LCDやHifimanなど最高級ヘッドホンも低インピーダンスで大電流が求められるようになり、さらにヘッドホンを凌ぐような高音質IEMイヤホンも続々登場することで、レファレンス級アンプの定義が難しくなってきたように思います。

最近では、身の回りのベテランマニアでも、先日紹介したCayin C9iiやL&P EA4のようなポータブル機もしくはDAPに方針転換した人も多いです。そちらの方が新作リリースのペースも活気があるので、据え置きアンプは一応持っているけど出番が少なくなったという話もよく聞きます。

私もポータブルの新作をあれこれ聴き比べるのは楽しいのですが、機器にばかり注目しすぎて、本来の目的は音楽鑑賞である事を忘れてしまいそうになるので、その点では何年も入れ替えずに常設しておける据え置きシステムを重宝しています。

しかし近頃はポータブル新作のペースに押され気味で、据え置きタイプの新鮮味が薄れて、「本当に据え置きを使い続けるべきか」という疑念もあった中で今回Full Score Oneが現れてくれたので、あらためて自宅で腰を据えてじっくり音楽鑑賞に取り組む意欲が湧いてきました。

アマゾンアフィリンク

|

| Austrian Audio The Composer |

|

| Austrian Audio OC818 |

|

|

Austrian Audio OC18 |

|

|

Austrian Audio OC16 |

|

|

Austrian Audio Hi-X65 |

|

|

Austrian Audio Hi-X60 |

|

|

Austrian Audio OD505 |

|

| Austrian Audio OC7 |