ゼンハイザーの開放型ヘッドホンHD560Sを試聴してみました。

|

| HD560S |

日本では2021年4月発売、価格は約3万円弱で、自宅での音楽鑑賞に向けたコストパフォーマンスの高いヘッドホンということです。外観デザインはベストセラーHD599とほぼ同じようなので、音質がどのように変わったのか気になります。

HD560S

今回紹介するHD560Sというヘッドホンは海外でかなり話題になった、というか、一部で悪名高いヘッドホンです。日本では2021年4月発売ですが、海外では2020年9月に発売しているので、半年ほど国内リリースが遅れています。コロナの影響などもあったのでしょうけれど、それ以外にも色々とあったようです。

私は海外モデルの発売当時に一足先に試聴してみたのですが、まあゼンハイザー500シリーズらしい正統進化で、これと言ってブログで語ることも無い「普通に良いヘッドホンだな」という程度の感想でした。

ところが、アメリカでは発売直後から売り切れが続出、入荷待ちの予約まで入っているという異例の事態になっていました。きっかけはYoutubeだったと思いますが、いわゆるライフスタイル・ガジェット系レビューにてこのヘッドホンが取り上げられ、何十万円もするようなゼンハイザー最高級ヘッドホンと同じサウンドだ、なんて持ち上げられ、それが米国の大手掲示板やソーシャルメディアに拡散して、若者中心に一大ブームになったようです。

三万円弱(米国で$199)という価格帯も、最近人気なワイヤレスNCヘッドホンやトゥルーワイヤレスイヤホンなどと同じくらいなので、高くもなく、安くもなく、ネットレビューとかに感化されやすい学生とかでも手が出しやすいモデルだったのも良かったのだろうと思います。

思い返してみると、この異例な事態はゼンハイザーによる意図的なステマとかではなく、一部のオーディオとは無縁のガジェット系レビュー動画のせいで自然発生して拡散していったようなのが面白いです。(あまりにも地味なモデルですし、意図的ならここまで在庫を切らす事は無かったでしょう)。今後のマーケティングにも参考になりそうな事象です。

当時はRedditなどで絶賛するスレッドが乱発して、試聴レビューや測定データなどで「最高級機を凌駕する」と主張するグループがいる一方で、Head-Fiなどのベテランヘッドホンマニア勢は、それらを嘲笑したり鎮火するのに躍起になる、という面白い対決が繰り広げられていました。

結局、発売から三ヶ月ほどでブームも落ち着いてきて、通常に戻ったようで、今ではどこでも普通に買えるようになりました。

HD500シリーズ

日本市場には一連のブームが去った後に入ってきたので、もはや話題性も無く、改めて「普通に地味なヘッドホン」に逆戻りしたわけですが、だからといって見過ごしてもよいヘッドホンというわけではありません。

ゼンハイザーのHD500番台シリーズというのは昔から人気があり、真面目に作られた高コストパフォーマンス機、というイメージがあるため、久々の新作というのは素直に嬉しいです。

とりわけ日本では「アマゾン限定」のHD598・HD599ブラックモデルというのが、プライムデーの格安セールなどで毎年話題になっているので、ヘッドホンマニアなら必ずどれか一台は持っているでしょう。私もHD598は雑用に重宝していますし、誰にでも薦められる名機だと思います。

|

| HD560S |

今作HD560Sは名前に「S」が付いたことから想像できるように、HD800SやHD660Sなどと同世代の現行シリーズに仲間入りしたモデルです。

一番肝心なのは新開発120Ωドライバーを搭載している点で、新たなポリマー振動板を含めて、中身はこれまでのHD500シリーズのとは異なる最新設計だそうです。あくまで音楽鑑賞用としてゼンハイザーの主要開発スタッフによって作られたということなので、HD660Sなどの技術や経験が活かされている事が想像できます。

そこまで大きく進化したのならハウジングデザインも一新した方が話題性はあっただろうと思いますが、あえてHD500シリーズのデザインをそのまま流用しているのはゼンハイザーらしいです。これまで長らく名機として好評を得てきた、失敗の無いフォルムなので、下手に変更を加えるリスクを考えると当然の判断だと思います。

|

| 軽快でフィット感が優れています |

|

| ヘッドバンドの伸縮はかなり余裕があります |

ハウジングは非常に軽量(240g)で、ヘッドバンドの伸縮も十分な余裕があるため、頭の大きさを問わずサイズが合わせやすく、大きなベロアパッドがピッタリと耳周りにフィットしてくれます。洗練された優れた設計なので、ユーザーレビューなどで評価が下がる理由も無く、こういったヘッドホンに慣れていない人にも薦められる手堅いモデルです。

さらに、全体的な形状やフィット感は上位モデルHD660Sとも共通点が多いため、ゼンハイザーのオーディオファイルヘッドホン入門機としても上手く考えられています。

HD660Sにアップグレードすると、ケーブルが左右両出しになるなど、音質優先で若干使いづらくなるため、あえてHD500シリーズを好んで愛用している人も多いです。

|

| HD560SとHD599 |

|

| HD560SとHD660S |

|

| 新たなヘッドバンドクッション |

|

| ヘッドバンドはHD599の方が高級感がありました |

HD599やHD660Sと比較してみると、ハウジングなどはHD599と同じで、ヘッドバンドのクッションはHD660Sと似ている、というハイブリッドなデザインなのが面白いですね。

HD599のヘッドバンドデザインの方が高級感がありますが、軽量化と肝心のクッションの厚さ、さらに頭頂部を圧迫しないクッション形状、という点ではHD560Sの方が合理的で有利だと思います。

|

| HD560S・HD599・HD598 |

HD500シリーズの上位モデル三世代を並べてみました。実はこれよりも前にHD595というモデルがあったのですが、残念ながら手元にありません。

2004年にHD595が登場した頃はまだHD800は無く、ちょうどHD650の発売時期と重なるため、当時としてはHD650・HD600に次ぐヘッドホンという扱いでした。

2010年には後継機としてHD598が登場、カラーリングもクリーム色と木目調になり、賛否両論あると思いますが、一度見たら忘れられないインパクトがあり、当時日本では「プリン」という愛称で人気のモデルでした。

ハイテク感とは真逆の年寄りくさいカラーリングは、やはりHD598が想定している「家庭での音楽鑑賞向け」というイメージを強調して、家具と調和するような意図が感じられます。

私自身はこのクリーム色と木目調は田舎の社長のシーマの内装みたいで結構気に入っているのですが、この色のせいで買いたくないという人も多かったようで、以後ブラックバージョンというのがAmazon限定モデルとして登場しました。

2016年にはHD599にモデルチェンジして、クリーム色が若干薄くなり、木目調が銀色になるなど、若干のイメージチェンジを図っています。こちらもブラックバージョンがAmazon限定で手に入ります。

こうやって振り返ってみると、HD595 → HD598 → HD599と、約6年間隔でモデルチェンジを行ってきたので、今回2021年にHD560Sが登場したのも自然な流れのように感じます。

唯一これまでと違う点としては、これまでは複数のモデルが同時発売していたところ、今回はHD560Sのみの登場になっています。たとえばHD599には密閉型のHD569や廉価版のHD559など、同じデザインをベースにして、チューニングやコンセプトを変えた発生モデルが存在しています。各モデルの中身はそこまで大きく変わらないため、廉価版モデルを買って上位相当に改造するなんて事も苦学生とかのあいだで流行っているようです。

今のところHD599やHD569は現行機としてカタログに乗っているので(HD597のみ終了)、今回のHD560Sはあくまでこれらとは別のシリーズという扱いなのかもしれません。

|

| HD560S・HD660S |

細かい点ですが、HD660Sと並べてみると、グリルのロゴマーク付近のデザインが共通していますね。HD599では前後逆だったので、今回あえてで統一感を出しているようです。

ちなみにHD660Sと比べて装着感は甲乙つけがたいです。双方に共通しているのは、イヤーパッドの素材が新品の状態だと結構硬くてしっかりしており、使っているうちに柔らかくフカフカした感じになっていきます。そのため店頭試聴機でもパッドがどれくらい使い込まれているかで印象が変わると思いますし、パッドを新品に交換すれば、靴を履き慣らすのと同じで、また慣れるまでちょっと時間がかかります。

よく「ヘッドホンはエージングで音が変わる」なんて話がありますが、このようにパッドが潰れていくといった経年劣化というのは、ただ大音量を鳴らして放置しておくだけのエージングでは効果が得られませんので、そのあたりもヘッドホンの音質評価の難しいところです。

|

| イヤーパッド |

イヤーパッドは上下左右対象で、外周のプラスチックリングをハウジングの爪にパチパチとはめていくタイプなので着脱交換は容易です。

|

| HD560S |

|

| HD599 |

|

| HD660S |

イヤーパッドを外して出音面を見比べてみると、HD560SとHD599はほぼ同じようなデザインで、HD660Sとは全然違う構造である事がわかります。

ちなみにドライバーを覆っている黒い立体的なメッシュ部品は引っ張れば外せるのですが、借り物で壊したくないので外しませんでした。HD660Sではイヤーパッド側にスポンジが一枚敷いてあるのみです。

HD500シリーズとHD600シリーズのサウンドについては後述しますが、それぞれの出音面のデザインがサウンドの特徴に大きく影響を与えており、あえてシリーズごとに明確な差別化を行っている事が伺えます。

HD500シリーズはドライバー振動板がリスナー前方に傾斜配置されており、さらに耳の後ろにある四角い突出した部品(ヘッドバンドの回転ヒンジがある部分)も何らかの効果があるようで、耳の間近で擬似的な前方立体音響を生み出すようなデザインになっています。

一方HD600シリーズはドライバーを耳の間近に傾斜無しで並行配置して、周囲のバッフルを平面的に鳴らす事で、まるで平面駆動型のように直接的な鳴り方を実現しています。

さらに、最上位のHD800になると、ハウジング内部空間をお椀状に大きく取り、ドライバー振動板を可能な限り前方遠くに配置することで、スピーカーのような距離感や空間余裕を演出しています。

このように、シリーズごとに想定しているユーザー層や用途に向けて、意図的に異なる空間プレゼンテーションを行っているのが、ゼンハイザーのベテランメーカーたる腕前です。そのため単純に高価なモデルほど優れていると期待してHD500シリーズから600シリーズにアップグレードすると、全く異なる鳴り方に意表を突かれるかもしれません。

|

| ケーブル着脱 |

ケーブルは左側片出しで、着脱可能です。付属ケーブルは3mで6.35mmステレオプラグなので、ポータブルではなく家庭用の本格派ヘッドホンだという事を強調しています。

一般的には3.5mmステレオプラグに6.35mmを装着するタイプのケーブルが多いですが、HD560Sではあえてケーブルが6.35mmで、3.5mmへの変換アダプターが付属しているのは珍しいです。

HD598・HD599などと同じように、ヘッドホン側の着脱端子は2.5mmツイストロック式です。ロングセラーのシリーズなので、付属3mケーブルが長すぎるなら社外品交換ケーブルも手に入りやすいです。

|

| オーテクのケーブルでは奥まで入りません |

ちなみに2.5mmツイストロック式というと、一部のUltrasoneやオーディオテクニカなどと同じ形状なので、端子そのものには互換性があるのですが、ゼンハイザーはハウジングの奥深くに挿入するため、ATH-M50xの純正ケーブルでは取っ手が太すぎて奥まで挿入できません。

社外品は互換性のために細い端子を使っているメーカーが多いと思いますが、念の為確認してください。

インピーダンス

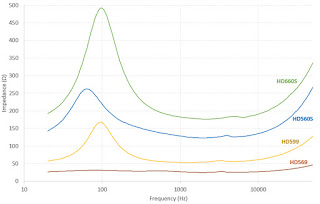

いつもどおりインピーダンスを測ってみました。

|

| インピーダンス |

|

| 位相 |

参考までに、HD660S・HD599、そして密閉型HD569と比較してみましたが、HD560Sはその中でも中間的なインピーダンス曲線のようです。低音での共振点が100Hzではなく63Hzと若干低めに設定されています。

HD560Sは公式スペックによると120Ωで、実測でも1kHz付近ではそれくらいで合っています。一般的なヘッドホンと比べるとインピーダンスがそこそこ高めなのがプロ高級機っぽいということで、当初話題になった原因の一つだと思います。

ちなみにHD599、HD560S、HD660Sはそれぞれ公式スペックのインピーダンスが50Ω、120Ω、150Ωでグラフとも合っているので、インピーダンスが高くなるほど鳴らしにくく(音量がとりにくく)なると思う人もいるかもしれませんが、実際は能率スペックがそれぞれ106・110・104 dB/Vrmsなので、実はこの中ではHD560Sが一番鳴らしやすいモデルです。新型ドライバーのおかげでしょうか。

注意点として、ゼンハイザーは能率はdB/mWではなく電圧感度dB/Vrmsで表しています。単純に換算すると、それぞれ93・101・96 dB/mWくらいでしょうか。

ベイヤーダイナミックDT990の32・250・600Ωバージョンのように、dB/mW表記で同じ能率(96 dB/mW)でインピーダンスだけが違うモデルであれば、確かにインピーダンスに比例してアンプの出力電圧(ボリューム)を上げないといけませんが、HD560Sは新設計ドライバーで、能率が従来機よりも改善しているため、インピーダンスを見ただけでは鳴らしやすさは判別できません。

ちなみにゼンハイザーが使っているdB/Vrms表記は、アンプのボリュームノブを1Vrmsに合わせて三機種を比較すれば、HD560Sは110dB SPLの音量が出るということです。一般的なヘッドホンアンプは定電圧回路なので、インピーダンスがそこそこ高いヘッドホンなどではdB/Vrms表記の方が単純で理にかなっています。

HD560Sは「インピーダンスが高い方が鳴らしにくい」と盲信している初心者にとっては「120Ωなので鳴らしにくい高級機だ」と思わせてくれて、一方110dB/Vrmsというスペックを見れば意外とそうでもない、という絶妙な設計です。実際に聴き比べてみても格別鳴らしにくいというような事はありません。

音質

HD560Sは据え置き向けに3m・6.35mmケーブルが付属しているので、ヘッドホンアンプにはChord Hugo TT2 + M-Scalerを使ってみました。もちろん一般的なDAPなどで鳴らしても格別問題はありません。主にHD660S・HD599・HD598と聴き比べてみました。

|

| Chord Hugo TT2 |

HD560Sの第一印象は明らかに「ゼンハイザーらしいドライバーの鳴り方だな」という感じです。これまでのゼンハイザーヘッドホンを聴き慣れている人なら違和感は無いでしょう。

冒頭でも言ったように、海外での発売当時に試聴してみたものの、あまりにも「普通に良い」ので、これといってネタとして取り上げるまでもない、と思ったくらいです。

ゼンハイザーらしいというのは、若干硬めでスッキリとしたシャープな鳴り方で、プレゼンスや空気感を自然に描いてくれるような感じです。そのため他社と比べると緊張感があるものの、耳障りになるほど音が響いたりしないので、どんな音楽を聴いても解像感が高く、しっかりと音源のポテンシャルを引き出せるような印象があります。ドイツっぽいというか、論理と研究に基づいているような安心感とも言えるでしょうか。

響きが厚い密閉型ヘッドホンや、アクティブNC系などメリハリを強調する鳴り方のヘッドホンを今まで使い慣れてきた人にとっては、HD560Sで得られる高域の自然な空気感や開放感というのは、同じ音楽を聴いてもずいぶん印象が変わるだろうと思います。

外出用にそこそこ良いアクティブNCイヤホン・ヘッドホンを持っていても、それを自宅で使うと音圧が強調されすぎて疲労感がある、という人も結構多いです。自宅で使う分には遮音性や音漏れの少なさはあまり気にしなくても良いので、HD560Sのような開放型ヘッドホンを使った方が自然でリラックスした音楽鑑賞が楽しめると思います。

さらに、私の勝手な感想になりますが、最近のゼンハイザーヘッドホンらしいサウンドというのは「イコライザーやDSPに柔軟に対応できるような余裕を持ったサウンド」という印象があります。

つまり、一昔前のモデルのようにインパクト重視でヘッドホン自体を目立たせるのではなく、むしろユーザー側が行う調整やエフェクト(3D AR DSPなど)に柔軟に対応できるような十分なマージンを残して、破綻しないように仕上げているような感じがします。

他の多くのメーカーだと、技術力がどれだけ高くても、結局最終的なチューニングは社長や偉い評論家の趣味趣向で決まってしまったりするものですが、その点ゼンハイザーはまるでドイツの高級車のように、シャーシやドライバーの潜在能力を高めながら、安易な自己満足に陥らないようなポリシーが感じられます。

HD560Sのサウンドをもうちょっと踏み込んで考えてみると、まず同じHD500シリーズの過去モデルとの比較、そして上位モデルのHD660Sとの比較という二つの方向で検討してみることで、HD560Sの音作りの目的や意図がより深く理解できるようになります。

まずこれまでのHD500シリーズHD598・HD599と聴き比べてみました。

それぞれ2010・2016年発売なので、確かに技術的進歩もありますが、それ以上に、世代ごとに当時のトレンドに応じた音作りの変化もあると思います。ちなみに2004年のHD595はHD598とほとんど変わりませんし、さすがにもう使っている人は少ないでしょうから除外します。

どのモデルもハウジングの形状やドライバーの配置角度、出音バッフル面のデザインなどはほぼ同じなので、空間のプレゼンテーションは非常によく似ています。それについてはHD660Sとの比較で後述します。

主な違いは出音の質感や周波数特性のチューニングにあり、三者三様でブラインドで簡単に聴き分けられるくらいには印象が違いますし、好みも分かれるだろうと思います。

まずHD598はいわゆる古典的な開放型らしい音で、さらに遡ってHD595が発売した2004年当時主流だったサウンドを彷彿とさせます。繊細で軽く、ボーカルから上の緻密な鳴り方重視なので、今となっては若干迫力が無くて物足りなくも感じます。

当時のゼンハイザーがイメージする「大人のオーディオファイル」が求めているような、クラシックやアコースティック楽器のピュアな生音が映えるような音作りで、低音は膨らまないように意図的に控えめにしているようです。

ただし、同世代のベイヤーDT770や、AKG K601、ゼンハイザーHD600などはもうちょっと帯域が広く、「全部の音が拾えるレファレンスモニター」らしいシビアなサウンドになっており、当時は「優れた開放型ヘッドホンというのは、そういうものだ」という風潮があったのに対して、HD598はあえて一般的な音楽鑑賞に必要十分な程度に帯域レンジを絞ることで、余計なバックグラウンドノイズなどが目立たずに、リラックスした音楽鑑賞を楽しめるように仕上げてあります。おかげで当時主流になってきたMP3などの圧縮音源にも十分対応できるような、ジャンルや音源を選ばずに使える汎用性の高いヘッドホンとして愛用されるようになったのだろうと思います。

そんなHD598が2016年にHD599にモデルチェンジして、ずいぶん印象が変わりました。こちらも当時の時代を反映して、ポータブルヘッドホンさながらの、高音のアタックと重低音の響きを盛り上げた、いわゆるドンシャリ傾向のサウンドに変化しています。この当時のゼンハイザーはMomentumやUrbaniteなどのストリート系ヘッドホンでかなり積極的にカジュアル化を目指していた時期で、HD4シリーズやHD630VBなど、音圧のインパクトがあるモデルを連発しており、リビングのソファーでクラシックを聴くようなオーディオファイル像から、騒音にも負けない重低音や切れ味の鋭さに移行した時代です。当時はネットレビュー全盛期で、ようやくゲーミングヘッドセットなども話題になりはじめた頃なので、その流れに沿って生まれたのがHD599だったと思います。

HD598と599のどちらが良いかというのは好みがわかれるところで、私なんかはHD598の方が気に入っていたので、あえてHD599に買い換えずにそのまま使い続けていました。逆に、当時の状況を考えると、HD598のままで売り続けていても、他社から続々登場するパンチの強いライバル機と比べると見劣りしただろうと思うので、ゼンハイザーの判断は正しいのでしょう。

そして今回HD560Sが登場したわけですが、改めてこうやって三世代を聴き比べてみると、HD560Sが「ハイエンド機に迫る」と話題になった理由がなんとなく実感できます。

音色だけなら、確かにHD660Sの鳴り方にとても近いです。HD660Sのドライバー開発技術を継承したから、という理由もあると思いますが、それ以上に、現在のゼンハイザーが考えるオーディオファイル向けのチューニングを忠実に再現している、という印象を受けます。つまりHD660SとHD560Sは共通したコンセプトで仕上げた兄弟機っぽいです。

繊細で解像感が高いけれど、HD598ほど軽く薄いわけではなく、中高域の勢いが増して、音像が掴みやすくなっています。特にトランペットやヴァイオリンなど高域寄りの楽器の再現性が高く、最新の高音質録音のポテンシャルを最大限に引き出せます。

HD598やHD599では高域のプレゼンス描写が悪い圧縮音源などでも楽しめるように、ある程度都合が悪い部分を隠すような仕上げ方でしたが、HD560Sではそういった小細工が少なく、オーディオファイルに寄せた原音忠実の方向で仕上げているあたりがHD660Sと似ているようです。

特にHD599と比べると、HD560Sの方が高音の刺激やアタック感は控えめで透明感が高いため、録音本来の情報量が多く、古いアナログ録音のバックグラウンドノイズやMP3のシュワシュワした圧縮感、さらに音圧を上げすぎたポップス曲のダイナミクスが飽和している感覚などが手に取るように伝わってきます。つまり、より音源や上流機器に対してシビアになるかもしれません。

近頃ストリーミングでもロスレス・ハイレゾが身近になり、他社から低価格で真面目な高音質ヘッドホンが色々と出てきたので、あえてHD500シリーズの価格帯でもここまで聴かせるモデルを出す意義が生まれたとも考えられます。

そんなわけで、普通に良さげなサウンドのHD560Sなのですが、一旦持ち上げてから落とすようで申し訳無いものの、やはり上位モデルHD660Sなどと比べてみると明らかに劣っていると思える点もあります。

高音の素直さや解像感の高さといったポイントだけを見れば、確かに当初言われていたようにハイエンド機に匹敵するように思えてしまうのですが、それ以外の部分では、具体的には、空間表現の忠実さと、周波数帯域ごとの鳴り方の統一感という二点では、ハイエンド機と呼ぶには致命的な違和感があります。

冒頭の写真で見たとおり、HD660Sと比べてHD560Sはハウジング構造に明確な違いがあり、多分それが音質にも大きな差を生み出しているようです。

HD660Sや他の開放型ヘッドホンを聴いてからHD560Sを聴いてみると、音色の違いよりもまず、空間表現がかなり異質であることに気がつくと思います。HD660Sでは周囲の空間全体に音楽の情景が広がっているのに対して、HD560Sではステレオ音響の全てが自分の耳よりも前方の空間でのみ鳴っており、耳から後ろはほぼ無音状態です。

これは昔からHD500シリーズ特有の鳴り方であり、ハウジング形状、特にドライバーの距離と傾斜角度などによって、音を反射させて耳よりも前で鳴っている感覚を生み出しています。

この効果は特に低音側で強く感じられるため、低音楽器の正しい鳴り方ではなく、ワンクッション置いて、どこかから反射して届いた低音の響きを聴いているような感覚になります。

さらに、この特殊な空間効果の副作用として、帯域ごとの表現に統一感がありません。たとえば、私の場合だと、男性ボーカルくらいを境目に、高音は自分の耳よりも上の空間で鳴っていて、低音は自分の耳よりも下の空間で不明瞭に響いているように聴こえてしまいます。これは録音本来の音場展開やステレオ配置とは全然違うので、原音忠実とは言えません。

HD660SやHD800Sであれば、このような問題は起こらず、低音楽器も高音楽器も上下に分かれず、同じステージ上の左右や奥行きで分離できています。特にピアノなど帯域を広くカバーする楽器を聴くと、HD560Sでは右手の高音は自分の頭上で、左手の伴奏は口や喉のあたりで聴こえるという、変な鳴り方になるので、楽器を演奏する人などは違和感があるかもしれません。

このHD500シリーズの特徴的な鳴り方は、そもそもHD598やHD599が好評を得た理由でもあります。動画やテレビなどのカジュアルな用途であったり、録音そのものに正確な空間情報が含まれていない場合には、HD660Sなどの忠実なヘッドホンで聴いても、音が左右の耳の真横で鳴っているように聴こえてしまいます。そこでHD500シリーズでは傾斜や反射版などを駆使して、あたかも前方のスピーカーから鳴っているような擬似的な臨場感を与える事を狙っています。

つまり、作品そのものの空間の正確さに期待できない場合は「まるでスピーカーで聴いているような」効果がメリットとして感じ取れますが、逆に録音本来の空間の広がりを楽しみたい場合はそれがかえって邪魔になってしまい、正確な空間を描く事ができません。

このあたりがHD660Sとの決定的な違いで、HD560Sがいわゆるレファレンス的に使えるハイエンドヘッドホンというよりも、むしろ親しみやすい演出効果が目立つ多目的な汎用機として、冒頭でも言ったように「普通に良いヘッドホンだな」という印象に留まる理由です。

ちなみに、ドライバーの傾斜で前方から音が鳴っているような演出を行っているのは、HD800Sも同じです。ただしHD800Sの場合はドライバーの基本性能が高い事と、さらにドライバーを耳から極端に遠く離しているため、HD500シリーズほど間近であれこれ響かせているようには感じません。

具体的には、同じ前方に寄せた演出でも、HD800Sの場合はアーティストの音像が自分から遠く離れた立体的なステージ上にあるように感じるのに対して、HD560Sでは音像が至近距離にあって、余韻だけが前方に遠ざかっていくというような感覚です。

HD660Sだけはこのような前方集中の演出をせず、録音の情報を最短距離で鼓膜にダイレクトに届けるという古典的な構造なので、そのあたりもHD600やHD650を含めて、根強いファンがいる理由だと思います。

結局どれが正解というわけではありませんし、現行ラインナップのHD800S・HD660S・HD560Sは三者三様で、用途に応じて全部揃えて持っていても良いのでは、と思わず考えてしまいます。

おわりに

HD560Sはハイエンドヘッドホンを凌駕するという当初の噂は誇張しすぎだったかもしれませんが、HD660Sゆずりの高音の素直な鳴り方とHD500シリーズらしい空間エフェクトが同居している独特の世界観を持ったサウンドは、コストパフォーマンスが高く、用途さえ合えばかなり優れたヘッドホンです。

腰を据えてハイレゾ生楽器録音ばかりを聴いているわけではなく、音楽を中心にゲームや動画など自宅のパソコンのDACに挿しっぱなしで多目的に使えるヘッドホンが欲しい、という人なら、HD560Sが最適なヘッドホンだと思います。

生楽器の再現性や空間表現に魅力を感じる人や、音楽・動画作成などでの客観性を求めるなら、やはり素直にHD660Sを選んだほうが正解だと思いますし、逆に、打ち込みのキックドラムとかならむしろHD560Sの方が耳元ではなく喉元で響くような体感が得られるので気に入る人も多いでしょう。

ゼンハイザーのヘッドホンは単純に高価な方が高音質だというランク付けではなく、価格帯やシリーズごとに明確なコンセプトを持って設計されている事に好感が持てます。とくに音色に関しては、低価格モデルであってもゼンハイザーの目指す高音質ヘッドホンの音作りに忠実で、「ゼンハイザーらしい」サウンドシグネチャーというものが実感できる点が、技術力や開発力の高さを物語っています。

ところで、2021年にはゼンハイザーのコンシューマー部門が分離されて、今後はプロ製品に専念するという話がニュースになり、今後ヘッドホンがどのように扱われるのか全く見当もつきませんが、ここ最近はHE560SをはじめとしてIEシリーズなど意欲的な新作が続々登場しているので、これからも同じようなコンセプトを持って継続してくれることを願っています。