今回はいつものヘッドホンではなく、アナログレコードについての話です。

一過性だと思った世界的なアナログレコードブームがなかなか終わる気配を見せないので、今回はなぜ「レコード盤は音が良い」と言われているのか、レコードコレクターは一体何を求めているのかなどについて、ちょっと考えてみようと思います。

話を三回に分けて、(1)レコード盤自体による理由、(2)レコードプレーヤーによる音の違い、(3)ビンテージ・オリジナル盤がなぜ音が良いと言われるのか、といった感じにまとめてみます。

アナログレコード

今回はレコードの音質についての話をレコードを聴いたことがない初心者向けに書いてみようと思います。よくネットでもこの手の話を目にする事がありますが、どうも「レコードの方が音が良い」という前提ありきでノスタルジーや感情論で熱弁するイメージがあるので、別の視点から考えてみようと思いました。

私自身はヘッドホンやオーディオ機器よりもむしろレコード盤収集がメインの趣味で、オーディオはその音を聴くための道具という考えで、これまで長らく楽しんできました。

最近はサブスクリプションストリーミングの登場で価値観が崩壊していますが、昔であれば、音楽ファンの出費といえば、CDやレコードなどのソフトに8割、プレーヤーやスピーカーなどのハードに2割といった考えが定説だったように思います。手元に1万円あれば、8千円はレコードやCDを買うのに使うという意味です。

もちろん具体的な根拠のある数字ではなく、ようするに色々な音楽を聴かずに機器だけ高額なものを揃えて自己満足に浸るようではダメだという揶揄です。それの真偽はさておき、昔は確かにレコードやCDへの出費が多く、アンプやスピーカーにあれこれ手が回るほどの余裕はありませんでした。今の人はその出費が浮いた分だけ、より高価なオーディオを買い揃えているようです。実際に新譜を聴くよりも高級オーディオケーブルの音を聴き比べる人の方が増えているような気がします。

まず今回の前提として、ここでの「レコード盤」とは一般的にみんなが想像する「12インチ33回転LP(ロングプレイ)ビニール盤」の話に限定します。蓄音機の78回転盤や、ジュークボックスの45回転ドーナツ盤シングルなども良いですが、初心者が最初にそこから手を出すのは極めて稀でしょう。

|

| 45回転シングル盤については触れません |

|

| 蓄音機はよく似ているので混同している人が多いです |

とくに戦前から普及していた蓄音機の78回転盤(日本ではSP盤と呼ばれているもの)は外観やサイズがLP盤と似ているので素人には混同されがちですが、回転数のみならず針のサイズも全くの別物で、互換性はありません。私も友人から「実家に古いレコードが沢山あるから、価値を調べてくれないか」と言われて見に行ったら、それらが全部78回転盤で、いまさら「専門外です」とは言えず四苦八苦するなんて事が何度かありました。

また、レコードを使った事がない人が「オシャレなレコードプレーヤー」を想像すると、上の写真にあるような戦前の革張りスーツケースの手巻き蓄音機だったりするので、ファッション家電の安価プレーヤーでそういうデザインを真似ているのを見ると、私みたいなレコードファンとしては混乱します。(例えるなら、未来人が自動車を作ろうとして、馬車のようなデザインにしているみたいな感じです)。

今回はあくまでレコード盤を聴いたことがない初心者向けなので、マニアが読んでも退屈かイライラするだろう事を事前に謝っておきます。

現在のアナログレコードブーム

よくニュースで「2021年はついにアナログレコード盤の売り上げがCDを超えた」なんて話題になりましたが、それはアメリカでの話なので、これを読んでいる日本人にはピンとこないかもしれません。

実際、欧米の家電量販店に行くと、それまでCDが置いてあったコーナーが撤去され、その代わりに懐かしの名盤や新譜のアナログレコードがずらりと陳列されている、日本ではあまり見ない光景があります。

|

| 家電店でCDがあったスペースがレコードに |

|

| アイロンやシェーバーと同列にレコードプレーヤー |

昨今はコロナのせいで統計がめちゃくちゃになってしまったので、それ以前のアメリカの2018年統計を見ると、楽曲市場の91%がストリーミングで、残りの9%をダウンロードと物理メディアで半分づつ分けており、さらにその物理メディアの半分がCD、半分がアナログレコード、という状況でした。つまり業界全体で見れば2%程度の話なのですが、それだけアナログレコードが売れているというのはむしろ驚くべき事です。

さらに、Forbesの記事によると、2017年は中古と新品アナログレコードの売り上げがほぼ均衡しており、市場規模は2018年のデータでもまだ上昇を続けており、衰える気配を見せていません。Nielsenの試算によると、米国での販売枚数は2017年で1430万枚、2018年は1680万枚だそうです。トップはビートルズの32万枚、そしてピンク・フロイド、デビッド・ボウイと続いているので、ここから推測すると、新譜よりも往年の名盤復刻がブームの起爆剤になったようで、年配の方のノスタルジーと若者のヒップスター文化の両方にヒットしている事が想像できます。2022年もコロナで生産や消費が落ち込んでいますが、レコードのブームは続いており売上も好調なようです。

日本でもアイドルグループやアニメなどを通じての音楽ファンが多いので、デザインやコレクター価値で有利なアナログレコードがもっと流行るかと思っているのですが、2022年現在ではまだその気配はありません。

私個人の意見としては、日本と海外では違いがいくつか挙げられます。

まず、日本は1980年代のコンパクトディスク導入後も中古アナログレコードの売買が好調を維持していた、世界で唯一と言ってもいい稀有な国です。日本を訪れる外国人レコードマニアはディスクユニオンなどの膨大な店舗数とレア盤在庫に驚愕して狂喜乱舞しますし、日本のバイヤーが海外に出向いて大量の中古レコードを大人買いしていく(そして日本で高額で売る)というのも有名な話です。

私も以前米国の田舎町の中古レコード店に行ったところ、「おまえは日本人か?」と聞かれ、そうだと答えたら、「こないだ日本人のバイヤーが来て、良さげな在庫を全部持っていったから、おまえに売るものが無い」「地元の常連が怒ってる」「日本人ならなんとかしてくれ」と怒られた事がありました。

つまり日本では「マニアのレコード収集」という趣味がデジタルの到来後も途絶えなかったせいで、2000年代になってもアナログレコード店というと若者や初心者が関わりたくない「マニアのオジサンがたむろする居心地が悪いショップ」というイメージが強いです。一見さんお断りで、下手なことを口にしたら常連から冷笑されるような雰囲気は現在でも続いています。

|

| コロナ前の海外の盛況な中古レコードフェア |

レコード盤という物自体の捉え方も、日本と欧米では大きく違います。日本は家屋が狭くハイテク化が進んでいるため、未だにリビングにレコードコレクションを陳列しているような家庭は稀です。レコードはあくまでマニアのプライベートな趣味として、切手やトレーディングカードを集めるようなもので、家族の生活の中に居場所はありません。

一方アメリカなどでは「両親のレコードコレクション」という概念がまだ存続している事が多く、若者の音楽趣味においても断絶が無く「親子二世代で同じ音楽を聴く」といったケースや、子供が大人になってからリバイバルで再来するというケースが多いです。

そのおかげで、アナログレコードブームは「成人した子供と、現役を引退した親」という二世代をつなぐライフスタイルとしての市場が活性化しています。親の秘蔵コレクションや、それらが近年放出された中古ジャンク市場という身近で安価なリソースがある上で、さらに新盤の需要が生まれています。私も海外の上司から「娘が誕生日にレコードプレーヤーを欲しがってるんだけど、今はどんなものが売ってるんだ?」と聞かれた事があります。(Rega Planar 1を勧めました)。

さらに日本ではあまり使われない言葉ですが、2010年頃から欧米で「ヒップスター文化」という新たなトレンドが生まれ(日本語だと意識高い系懐古主義といった感じでしょうか、hipsterと画像検索すれば、どんな人達かすぐわかります)、レトロっぽさを手探りで模索する中で、レコードという媒体が見事に当てはまったようです。雑貨セレクトショップやカフェと併合して、ファッショナブルなレコードを片隅で販売するような店が一気に増えました。最近では日本でもオーディオテクニカが似たような人種を引き付けるために「Analog Market」というイベントを開催しており、良い感じになっているようです。

また、年配の音楽ファンも、最近のサブスクリプションストリーミングについていけず暇と金を持て余している時に、「往年の名盤がアナログレコードで復刻!オリジナルジャケット!シリアルナンバー付き限定版BOX!」なんて企画があると、つい手を出してしまうでしょう。年配の人はレコードプレーヤーなら若かりし頃から使い方を熟知しているため、プレーヤーを再度買い直すモチベーションもあり、当時は買えなかったような高級プレーヤーに手を出します。

そんなレコード人気が一過性のブームで終わらず、過去10年間で着々と広まっているわけですが、その最大の理由は、まず購入したレコードが陳腐化しないこと、そして、その間ずっと少量生産のガレージ産業を維持していたからだと思います。

|

| Music on Vinylレーベルの2021年Record Store Day |

レコード盤をプレスできる生産工場は世界に数箇所しかなく、急な増産が難しいため、必然的に単価を高める限定版商法になりがちです。「全世界2000枚限定・シリアルナンバー付き・8000円」として、ネットショップや特定の実店舗に出荷して、国際レコードストアデーなどのタイミングに合わせて一斉に発売するという取り組みです。当日に並んで買わなければ二度と手に入らないかもしれません。(そのへん2020~22年はコロナの影響で大打撃を受けたと思います)。

アーティストのPRやソーシャルメディアとの親和性が高く、ジャケットのビジュアルアート性もあり、美品を収蔵しておきたいというコレクターの心もつかみます。

ようするに昨今の限定スニーカーやロレックス商法と近い部分があります。しかしスニーカーなどの場合は、転売屋の横行と、あまりにも頻繁なリリースによる飽食感、そして杜撰な企画による魅力低下や品質低下により、本来のマニアは興味が薄れてしまい、今では転売屋と富裕層の餌になっています。

スニーカーや腕時計のように身につけて外出するだけで他人に見せびらかして自慢ができるものとは違い、レコードを自宅で一時間かけて聴き通すというプライベートな体験型の消費形態は中国などの新富裕層と親和性が悪い事も、転売屋で市場が荒らされない事に貢献していると思います。そのため大量生産による価格破壊は起きていませんし、需要供給のバランスもとれています。

ただし、有名なカッティングやプレス工場の予約は数ヶ月先まで詰まっている状態が続いていますし、プレス工場が30年ぶりに再開したというニュースもあれば、原盤の原材料を作る工場が火事で消失したというニュースもありました。ブームが冷え込むリスクを考えると、大手といえど投資の拡大には慎重なのでしょう。

生産面においては、Mobile Fidelity、Analogue Productions、Speakers Cornerなど、レコードブームが始まるずっと前から高音質アナログレコード盤を細々と出していた老舗レーベルはむしろブームの煽りを受けており、生産工場が大手レーベル売れ筋の新譜で予約が詰まっていて、マイナーなリリースを出したくてもなかなか出せないという問題も起こっています。

2022年以降は、大手が参入することで増産が容易になって陳腐化するか、もしくは希少性が高まり理不尽な高額ブランド商法に走るか、どちらにせよブームというのは自滅の道を辿る可能性が高いので、過去10年の過渡期がレコードブームの一番面白い時代だったのかもしれません。

中古レコード

活発な新譜・復刻版市場とは対象的に、日本で主流だった中古レコード市場はちょっと面白い状態になっています。

以前は500円の「エサ箱」行きだった、どこでも手に入るようなポップスのアルバムが、カジュアルなコレクターからの需要が増したことで手に入りにくくなっています。

特に60-70年代の洋楽ポップスなどは米国のオリジナル盤よりも東芝やキングレコードなどの日本国内盤の方が音が良くコンディションも良いと評判になったり、日本のシティポップが話題になったりVaporwave音楽に再利用されたりなど、海外のバイヤーが日本のクズ盤を大量に買い取って現地で5,000円くらいで売り捌くという逆転現象が起こっています。私の友人で海外のメタルファンの人からも、日本盤「オビ付き」を手に入れてくれと頼まれて郵送した事がありました。

その一方で、10年前は10万円したようなジャズなどのレア盤は現在3-4万円で買える事が多くなってきました。長年コツコツ収蔵していた爺さんがそろそろ手を引く頃合いになり、(不謹慎ですが)遺品コレクション大量放出が日常茶飯事になっており、新規ファンへの世代交代が定着していないという状態です。

オンライン売買が盛んになり、PopsikeなどのeBay履歴サイトで国際的な市場価格の推移や振れ幅が把握できるようになり、ボッタクリが少なくなったのも大きいです。中古レコードフェアでも、財布を開く前に、まずスマホで市場価格をチェックするというのが定着してきましたし、売る側も無知では済まされず、復刻や再販盤を高価なオリジナル盤と称して騙すような事もできなくなってきました。

ただし、誰でもすぐに値段がわかるということは、格安の掘り出し物を偶然「発掘」できる機会も少なくなってしまいました。ようするに、あまりにも「適正価格」が定着してしまうと、ビンテージ市場特有のギャンブル的な魅力が薄れるという事です。

|

| 手つかずの廃品処分店でレア盤を延々と探すのが好きです |

また、インターネット以前であれば誰も見たことがないレア盤として店舗で高額で売買されていたものも、近年になって復刻レコードやデジタルリマスター版が出たりして価格が暴落することもあります。以前は一握りのエリートコレクターのみしか聴けなかったアルバムも、現在はYoutubeで誰でもワンクリックで試聴できたりします。

面白いパターンとしては、長年謎に包まれていたレア盤がネットで聴けるようになって、音楽の内容が実は大した事がないと判明して、オリジナルレコードの価値も下がってしまう、といったケースもあります。そもそも本当に良い音楽なら、よっぽどの事情でもないかぎり当時増産していたはずで、レア盤にはならないでしょう。

逆にビートルズやツェッペリンなど有名なレコード盤はさぞかしプレミアム価格がついているだろうと勘違いしているのもよくあるパターンです。当時どれだけ多くの人が買っていたか考えると、レアでもなんでもありません。その中でも最初に3,000枚だけプレスした正真正銘のオリジナル盤とかなら高額で取引されますが、渡来のミリオンセラーで初回生産版を偶然持っているというのは宝くじのように稀です。(なぜオリジナル盤がそこまで値打ちが出るかについては次回書きます)。

もちろん、eBayでも過去10年間で一枚しか出ていない、というような正真正銘のレア盤もまだたくさんありますし、10年前に財布の持ち合わせが無くて見送ったアルバムが、それ以来どれだけ探しても見つからない、なんていうのはコレクターなら誰しも経験したことがあると思いますので、そういった気長な楽しみが中古レコードならではの醍醐味です。

なぜアナログレコードの音は良いのか

前置きが長くなりましたが、肝心の「アナログレコード盤は音が良い」と言われる理由について、いくつか基本的なポイントを紹介します。

正確には、CDやハイレゾダウンロードなどと比べて、レコード特有の音質というのはなぜ生まれるのか、という話です。

音の良さというのは感性の領域なので、レコードの方が音が「良い」「悪い」と断言するのは不可能ですけれど、なぜ広く一般的にそう思われるのかという理由について考えてみたいと思います。

ちなみに今回は新譜か中古盤かは問わず、レコード盤全般の話です。

|

| デジタル録音のレコードも多いです |

まず前提としてレコードとCDは「アナログかデジタルか」というのと混同されがちですが、実はそう単純な話でもありません。

よく「CDとともにデジタル録音が生まれて、その時点でレコードが衰退した」と勘違いしている人がいますが、デジタル録音が使われはじめたのはCDの登場よりも10年も前の事で、デジタル録音されたレコードは当時からたくさんありましたし、最近のレコードもほとんどがデジタルデータを元に作られています。それでもやはりレコード特有の音というものが確実に存在します。

ダイナミックレンジ

LPレコードのダイナミックレンジは、新品のレコード盤と最新のプレーヤーを駆使しても、1kHzで60dBもあれば優秀といった程度です。ベアリングの摩擦、モーターの電磁ハムノイズや振動などが主なノイズ源です。

初心者はレコード特有のパチパチ音の方が気になると思いますが、そちらはよっぽど酷くないかぎり慣れてくると脳が勝手に無視するようになってきます。ところが上記のハムやホワイトノイズは無視できずに常に気になってしまうのが不思議なものです。音色の根幹に影響を及ぼすノイズかどうかの違いなのでしょう。

|

| クリーニングしていないと音溝にゴミが溜まります |

ちなみに大きなパチパチ音は溝にゴミが付着しているからなのですが、もうちょっと小さく長く続くプツプツ、チリチリ音は溝に溜まっている静電気のせいでもあるので、静電気除去用の特殊なブラシや、液体クリーナーを使う事で改善します。

しかしクリーニングのせいでゴミが溶けて溝の奥深くに固まってしまったら逆効果だったり、水洗いが良いと言われても地域の水道水質で結果が大きく変わったりなど、レコード盤のクリーニングというのは奥が深すぎるため、今回はあえて触れない事にします。

|

| 音溝の幅と、ビニール素材の表面粗さ |

レコード盤の音溝を見ると、最大振幅が76ミクロンくらいで、ビニール材料の一般的な表面粗さ(約30nmの凹凸)をノイズフロアだと仮定すると、おおまかに70dBくらいが理論上限という計算になります(20log(76000/30) = 68)。もちろん「ビニールよりもツルツルした新素材を使えば・・・」なんて曲解もできますが、それでは一般的に普及しているレコード盤を聴くという意図から逸れてしまうので無意味です。

テストディスクの波形を使った測定で、最新の最高級レコードプレーヤーでも、ハムノイズで-60dB、振動ノイズで-70dB得られれば非常に優秀な部類です。-60dBというのは、最大信号を1Vとするとノイズに埋もれずに検知できる最小信号は0.001Vということです。

|

| デジタルの場合 |

一方CDは16bit、つまり65,536ステップの階段ですから、その最小1ステップがレコードの表面粗さの限界と同じような概念になるわけで、もし最大信号電圧を1Vとするなら、最小信号は1÷65,536で0.000016Vになります。これがいわゆるCDのダイナミックレンジが96dBだと言われる理由です。(20log(1/0.000016) = 96)。ノイズシェーパーなどオーバーサンプリング技術を使えばもっと追い込めます。

60dBと96dBと言われてもピンと来ないかもしれませんが、最大波形1Vに対して表現できる一番細かい波形が0.001Vと0.000016Vと言われれば、確かに大きな差だと実感できると思います。

|

| ハイレゾのクラシックでこれくらいです |

では実際どの程度のダイナミックレンジであれば必要十分なのかという話になるのですが、最近のデジタル楽曲のダイナミックレンジをいくつか確認してみたところ、曲の初めと終わりの無音時を除く実効ダイナミックレンジでは、ハイレゾクラシックで55dB、アナログ録音のハイレゾリマスターで45dBくらいが多いようです。実際これ以上広くしても、曲中の再小音と最大音の音量差がありすぎて聴きづらくなります。CDの96dBはそれらを余すことなく記録する容器として十分なわけですが、アナログレコードの60dBでもそこそこ不満が無いレベルだということがわかります。

つまり、レコード再生に由来するノイズフロアよりも、録音されている最小信号(つまりノイズフロア)の方が大きい場合が多いため、必ずしもレコードはダイナミックレンジで劣るとは言い切れません。

しかし勘が良い人なら気がついたと思いますが、これは理想的なテストディスクを使って、1kHzテスト波形で測った時のスペックであって、大量生産のレコードにおける20Hz~20kHzの可聴帯域全体での数字ではありません。ここでCDとレコードで大きな差が生まれます。

レコードの周波数依存性

CDとレコードの一番大きな違いは、レコードには周波数依存の特性や問題がたくさんある、という点です。

CDのデジタル再生では、記録できる最高周波数までフラットに再生されることが当然となっていて、安価なCDプレーヤーであっても20Hz~20kHzまで±0.1dB程度の誤差に収まっています。

一方、レコードの場合は様々な要因で周波数帯ごとの鳴り方が一定ではありません。

|

| 針先のみでなくアーム全体が共振します |

まず中~低音側の特性は主にレコードプレーヤーの性能に大きく左右されます。特に影響を与えるのがトーンアームの機械的共振です。針が溝の波形を拾うのと同時に、それを支えているアームも僅かに振動してしまうので(釣り竿の先に鉛筆を付けて字を書いているようなものです)、ほとんどの場合400Hz以下くらいからアーム共振が目立ってきて、最新のプレーヤーであっても100Hzくらいでは入力波形に対して-20dB以上の振動が50ms(ミリ秒)以上続く事が多いです。

つまり単純に低音にノイズが乗るとか、イコライザーのように低音の音量が増えるという事ではなく、低音がアームを震わせる事で、必要以上に響きが長引くという現象です。録音されているシンプルな低音波形が共振によって複雑な倍音成分が足されて、本来の音色よりも複雑で厚く豊かに鳴り響き、極端に言えば太鼓の胴体やコンサートホールの音響と似たような効果が発生しています。つまり優れたアームを設計するとなると、振動を最小限に抑えるのはもちろんのこと、さらに、その振動が音楽に良い相乗効果をもたらす事が求められます。

さらにレコードプレーヤー(特にアーム)はスピーカーから流れてくる音波でも共振するので、大音量で聴く場合には設置位置にも気をつけなければいけません。左右スピーカーの間とか、同じキャビネット上にプレーヤーとブックシェルフスピーカーを置いたりすると、とんでもなく共振します。「音楽は体を震わせるくらい大音量じゃないとダメだ」なんていう人は、レコードプレーヤーも同じくらいの音波振動を浴びているわけです。

|

| ディスクの偏芯 |

100Hz以下の超低音になると、今度はレコード盤そのもの製造誤差による撓みや偏芯によるアームの上下左右の揺らぎが影響してきます。レコード盤の中心の穴がちょっとでもズレていたり、完全に平らでなく反っていたら、一回転ごとに溝が揺れてしまいますので、それが音溝と同じように針を動かし、アンプやスピーカーに低音の揺らぎが発生します。レコードの曲間の無音部分を再生している時にスピーカーを見ると、盤の回転に合わせてウーファーコーンが前後に動いているのが見える事もあります。

多くのフォノアンプでは、ランブルフィルターやサブソニックフィルターといった名前の回路で低音をカットしています。RIAAイコライザー規格も1976年改定で100Hz以下をロールオフするように指示しています(採用しているかどうかはメーカー次第です)。

フィルター定数もおよそ40~60Hzくらいとメーカーごとにバラバラですし、スイッチで任意に切り替えられるものもあります。また、単純にカットするのではなく、DCサーボ回路を使ったり、左右のチャンネルの差分を合成する、いわゆるノイズキャンセリングみたいな原理で低周波の揺らぎを消す設計のフォノアンプもあるので、ほとんどのメーカーが低音の揺らぎを問題視していることがわかります。

良心的なフォノアンプメーカーであれば、どのようなフィルターを使っているのか明記してくれていますが、逆にフィルターを通さない方が「ピュア」だと信じているメーカーもあります。ディスクの反りや偏芯による製造上の揺らぎも含めて「ピュア」と呼べるのかという疑問はありますが、そういうフォノアンプだと、完璧なテストディスクを再生する分には優秀な結果が出せても、実際の中古盤などでは低音が乱れて気持ち悪い音になってしまいがちです。

ようするにレコードの低音はフラットではなく、盤質やプレーヤーの性能やデザインによって鳴り方の豊かさの印象が大きく変わるということです。

高音の特徴

次に高音側を見ると、今度はプレーヤーではなく針(カートリッジ)の特性が大きく影響を与えます。(詳細な理由は次回紹介します)。

よくレコードはCDと違って高音の上限が無いから「ハイレゾ並」に音が良いなんて話を聞きますが、現実はそう甘くありません。

デジタルのような明確に定義された上限はありませんし、実際に波形をオシロスコープで見れば高周波もたくさん出ていますが、それがマスターテープに入っていた原音かというと、ちょっと違います。

|

| ステレオ針はこういう歪み傾向が多いです |

最新設計の高級レコード針カートリッジでも、測定スペックを見ると2kHzくらいから歪み率がどんどん上昇していき、10kHz付近では10%以上歪んでいるのが一般的です。これは針が物理的に溝に追従するのが困難になってくることと、溝と針先の接触点に誤差が生じるという二つの物理的な限界によるものです。さらに50kHzでも70kHzでも音は鳴っており、完全に無音になるという事はありませんが、ほとんどが音楽とは無関係のノイズになっています。

しかし、こういったノイズや歪みでも、音楽との相乗効果やステレオ空気感の演出、そしてホワイトノイズや森林のざわめきのように無意識に「心地よい」効果をもたらす事もあり、心理的な効果はあるっぽいのが面白いところです。

RIAAフォノイコライザー

アナログレコード再生においてフォノイコライザーの存在は無視できませんが、そのカーブはRIAA(アメリカレコード協会)によって指定されており、市販されているフォノイコライザーはRIAA規格に対して誤差が1%以下というのが一般的です。(カートリッジとの相性とは別の話です)。

1954年RIAA統一以前のNABやFFRRカーブについては初心者向けではないので今回は無視します。

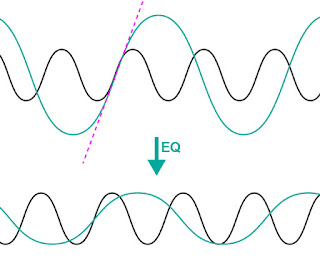

|

| パッシブなRIAA EQカーブ |

単純なパッシブのアナログ回路で作ったRIAAカーブは最大で-20dB・-6dB/octフィルターの組み合わせなので、30度程度の緩やかな位相シフトが発生します。

カッティング時に使ったRIAAイコライザーと全く同じフィルター定数で再生時に逆EQすれば本来の音に復元できるかもしれませんが、同じ機材でも持っていない限りピッタリ同じように補正することは不可能なので、それらの組み合わせの微妙な違いによって周波数や位相に捻じれが生じて、空間の音場展開などのプレゼンテーションが変ってしまうのがレコードの面白いところです。

また、高度なアクティブ回路やデジタル処理などで位相ズレが発生しないイコライザーを導入したとしても、そもそもカッティング時のイコライザーにそれをと同じものを使っていなければ意味がありません。もちろんそういった風変わりなイコライザーを通した音が好きだというのは結構ですが、それをもって原音忠実だと主張するのはおかしいです。

余談になりますが、なぜフォノイコライザーが必要なのかについてちょっと触れておきます。

RIAA規格のフォノイコライザーカーブを見ると、カッティング時には1kHzを起点に低音の振幅を下げて高音を持ち上げており、再生時には逆に低音を上げて高音を下げるという仕組みになっています。

|

| カッティング時に低音の振幅を減らす |

カートリッジの出力電圧は振幅ではなく針先が動く速度(上の図では紫の破線の傾斜)に比例するため、高音と低音で同じ音量(つまりフラットな周波数特性)を出すためには、上の図のように、低音の振幅をかなり大きくしなければなりません。

そこでカッティング時に事前にイコライザーで低音の振幅を狭くすることで、針が追従できず溝から飛び出してしまう事を防ぎ、さらに溝間隔も詰めることができるので、一枚に収録できる時間も長くできます。

また、高音はカッティング時のRIAA EQで振幅を大きくしているため、再生時には逆にイコライザーで音量を下げる事になるわけで、盤上の静電気やチリによるパチパチノイズが減るというメリットもありますし(ドルビーNRと似ています)、高周波の再現性が悪いカートリッジでも違和感が少なくなります。

このような様々なメリットのおかげで必須の規格となったRIAAフォノイコライザーですが、ほとんどの場合はフォノアンプに内蔵されている機能の一部になっているため、通常はあまり深く考える必要はありません。

マニアは色々と試行錯誤しますが、結局のところカッティング時にどのようなイコライザーが使われていて、それをどうやって正しく復元するのかという答えは一つではありません。肝心なのは、どれを選んだとしても音が変わる要因になるという事です。

直線速度と高域

レコードとCDの違いは、アナログかデジタルかというだけではなく、レコード盤は外周から、CDは内周から再生が始まり、さらにレコード盤は一定の「回転速度」で回っているのに対して、CDは一定の「直線速度」で回っています。

|

| レコードとCDの違い |

CDは一秒間に読み出すデータ列の長さが一定(約1.3m/s)になるように、データを読み出すレートが速すぎればモーターの回転数を落として、遅すぎれば回転数を上げるというサーボ制御が自動的に行われており、常に一秒間に1.3mの長さのデータ列を読んでいます。最初は内周なので回転数が速く(~500rpm)、外周に向かうにつれて回転数が遅くなります(~200rpm)。

一方、LPアナログレコードは33.3rpmの定回転で、直径は最外周が約290mm、最内周が約120mmですので、直線速度としては最初は500mm/sで終盤は200mm/s程度です。

つまり内周に進むほど一回転で針が進む直線距離が短くなるため、高域(細かい波形)の再現性が悪化していきます。デジタルでいうところのサンプルレートが低くなるのと似ています。

|

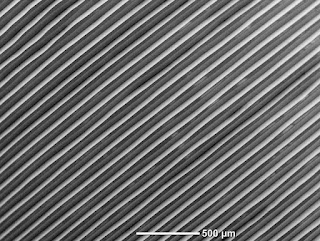

| 無際限に高周波までカッティングできるわけではありません |

レコード盤の音溝は熱せられた三角形のナイフのようなカッター針で柔らかいラッカー(アセテート)に刻んでいます。単純に45°の三角形を想定すると(実際はもっと複雑ですが)、カッティングの左右振幅がラッカー盤の進行速度を超えてしまうと、彫ったばかりの溝にカッター針の後方が衝突して歪んでしまいます。(後年は30°のカッター針も使われました)。

一般的な再生針が追従できる38ミクロンの最大振幅まで振れるのは、最外周500mm/sでは2kHz、内周200mm/sでは800Hzくらいが上限のようです。これはレコードの高音上限が2kHzだという意味ではなく、最高音まで最大振幅つまり高いダイナミックレンジを維持するレコードを作るのは難しいという話です。

そもそも、あまりにも高速で振幅させるとカッティングヘッドを動かしているコイルやアンプを焼き切ってしまうため(実際それが故障の大きな要因だったようです)、一般的には左右200mm/sくらいに上限を定めていたようです。

ここで33回転ではなく、半分の16.7回転でカッティングすれば、振幅の周波数も半分で済む(たとえば2kHz波形をカッティングするのに1kHzで済む)ので、ヘッドの故障や高域の歪を回避できます。そうやってマスターテープからカッティングマシンまで全て半分の速度で作業を行うのがハーフスピードマスタリング(カッティング)と言われる手法です。

まだカッティングマシンの性能が低かった頃は多くのレーベルがハーフスピードでカッティングしていましたが、二倍の手間と時間がかかるため、カッティング機器のノウハウと性能が向上するとともに等速で行うようになりました。ところが近年の高音質復刻レーベルではハーフスピードでカッティングしているレーベルが増えてきて、あらためて高級盤の証みたいになっているのが面白いです。

|

| 丸い針だと高周波の溝に入り込めません |

このように苦労して刻んだ高音の波形は、再生する側でも問題が山積みです。イラストで見るとわかりやすいと思いますが、どれだけ細かい高音波形を刻んだとしても、溝幅にピッタリ収まるような丸針(円錐形)では溝に入り込む事ができません。逆に、あまりにも細い針では溝の底を突いてしまいます。

そのため妥協案として一般的に楕円形の針が使われるようになり、高価な針ほど細い楕円になります。カッティング針のような直線であるのが理想なのかもしれませんが、それでは音溝を摩耗してしまいますし、針自体も欠けやすくなり実用的ではありません。

|

| 丸針と高周波 |

かなり誇張したイラストになりますが、丸針だと溝に入り込めなければ上に押し出されるしかないため、本来は左右の動きしかないはずのモノラル音溝でも針先に上下の動きが発生します。ステレオ溝ならなお複雑です。ステレオ針の場合、そのような針の上下の動きはL-R、つまり逆位相のステレオ効果を生み出します。

ここで肝心なのは、レコードは内側に進むにつれて円周の直線距離が短くなるため、これらの高音の細かい溝の問題は、内径に向かうにつれどんどん悪化するという点です。つまりレコードの最初の曲の方が高音の量や波形が正確だという事になります。対処法としては、できるだけ内径付近まで溝を彫らない事です。

音溝の振幅と間隔

音溝の振幅が大きいほどバックグラウンドノイズに対する音楽信号の大きさ(つまりS/N)が大きくなり、音質が良くなりますが、振幅を小さくして溝間隔を詰めた方が収録時間は長くなります。

たとえばベスト盤などで収録時間を長くしたい場合、溝間隔を詰めるために一律コンプレッサーをかけて大振幅の箇所を圧縮する、全体的に音量を下げる、内径ギリギリまで使う、といった手法が使われるため、同じ曲でもアルバムやシングルと比べるとベスト盤は音が悪い、という事がよくあります。

作品ごとに振幅や溝間隔が異なると音量がバラバラになってしまいますし、振幅が大きすぎると針が追従できずに飛び出してしまうかもしれません。そのため50年代後半には最大振幅は76ミクロン以下に抑えろと標準化されましたが、このへんの判断はレーベル独自のノウハウやカッティングエンジニアの勘と経験に頼って、そこそこの幅があったようです。70年代になるとカッティングがほぼ自動化されるようになり、どのレーベルも同じような感じに落ち着きました。

先程も見たように、内周に向かうにつれ高域特性が悪くなるので、できるだけ振幅を少なくして溝間隔を詰めて外周付近だけを使う方が良いのか、それとも大振幅で溝間隔に余裕を持たせて内周まで目一杯使う方が良いのか、双方に利点があります。

|

| 音溝同士はかなり隣接しています |

あまり溝間隔を詰めすぎると、カッティングやプレス時に隣接した溝同士が歪んでしまうなどのトラブルも発生します。

手動カッティングマシンなら溝間隔はリアルタイムに調整できるので、腕の良いプロデューサーとエンジニアであれば、シングルヒット狙いの一曲目では振幅と溝間隔に十分な余裕をもたせて迫力のある高音質を目指し、二曲目の静かなバラード曲では溝間隔を詰めて、片面の終わりの方にはアンビエントな捨て曲で埋めて、といった手法を駆使してアルバムを構成していました。

そういった事情も含めて、レコードのA面、B面という、アルバム一枚を通しての曲順やストーリーを組み立ててプロデュースされたレコード盤というのは、ストリーミングなどでシングル曲をプレイリスト化したものとは違い、「フォーマットの制限によって生まれた芸術的価値がある」と考える人も多いです。

レコード製造も後年になると、テープから送られてくる信号をカッティングマシンが先読みして、大音量が来るなら溝間隔を広めて、小音量なら詰める、というようなリアルタイム自動制御が使われるようになりましたが、それでも「どれくらい余裕を持たせるのか」は人間による判断なので、かなり無理矢理詰め込んだような作品も多いです。

また、LPレコード盤と同じ大きさなのに45回転で片面に1~2曲ほどしか入っていないシングル盤というのもあり、余白が多いためずいぶん無駄だなと思うかもしれませんが、上記の理由から音質最優先を目指すならこれが最適解になるわけで、特にポップスのファンにとっては集めがいのあるアイテムです。ハウスなどクラブ系はそもそも片面一曲のフォーマットが大半で、アルバムという概念は極めて稀です。

ステレオ盤特有の事情

私のようなジャズ・クラシックコレクターでもないかぎり、ほとんどの人はステレオ盤を聴いていると思います。(モノラル盤が重宝される理由については次回書きます)。

レコードのステレオ再生というのは「当時よくこんな凄いアイデアを思いついたな」と関心するくらい画期的な発明です。

|

| ステレオ溝 |

|

| 左は低周波で右は高周波だと、こんな溝になります |

モノラルでは左右に振れるだけだった音溝を、左チャンネルと右チャンネルの波形をそれぞれ45度の角度で同じ溝に同時に刻むという仕組みなので、再生時にも、ステレオ針ならステレオで聴けて、モノラル針なら左右が合成された波形としてモノラルで聴けるというアイデアが凄いです。

|

| モノラルの音溝 |

|

| ステレオの音溝 |

このアイデアが考案されるまでは、例えば溝の横方向は左で縦方向は右チャンネルにするとか、二つの溝を二つの針で並行して再生するなどの様々なアイデアが提案されましたが、結局現在に至るまで45度V字方式が定着しています。

モノラル時代のカッティングやプレス設備がほぼそのまま転用できて、左右チャンネルのタイミングがピッタリ同期することが保証され、しかもモノラルプレーヤーとの後方互換性があるというのは、今では当然のように思えていても、実際はかなり凄い事です。

ただし、ステレオレコードは完璧ではありません。まずステレオカートリッジの周波数特性は針と溝の物理的な限界で、3kHzくらいから上は溝の上下方向よりも左右方向の感度が高い事が多く、10kHzにもなると上下よりも左右の動きの出力が+3dB以上高くなるのが一般的です。良心的なメーカーならスペックのグラフを記載しているかもしれませんし、各雑誌で最新カートリッジの測定結果を見ると、どれも同じように高音域で上下と左右の出力差と歪みが上昇していくのがわかります。

ステレオレコードで左右の信号が同じであれば(つまりモノラルであれば)針は横方向に動き、左右の音の違い(つまりステレオ効果)は針の上下方向の動きになります。

つまり、高音に向かうにつれて左右信号が強くなるということはセンター音像が強調され、しかも歪み率がどんどん上昇していくため、カートリッジの特性によって高音のステレオイメージや臨場感みたいなものの描き方がだいぶ変わってくる事になります。

この歪みというのも、デジタル的な不快な音割れではなく、針が正確に溝を追従しない、という現象なので、アタックが丸くなるとか、本来存在しない倍音が加わるなどの心地よい歪みである事が多いです。優れたカートリッジはこういった歪み方の心地よさも考慮して設計しています。

例えるなら、自動車を運転する際に、車線の中央をピッタリ維持するのではなく、連続するカーブに合わせて車が中央から若干外れるような感じです。正確なトレースとはいえませんが、その方が自然に感じるかもしれません。

冒頭の話に戻ると、アナログレコードはCDと違って高音の上限が無いから「ハイレゾ並」に音が良い、といった逸話が生まれる理由も、正確ではないものの、そういう風に聴こえるのも理解できるかと思います。

|

| 左右の位相が揃っていないと |

ステレオレコードでは低音にも特殊な処理が行われます。左右で異なる低音が鳴ると(つまり左右の波形の位相が揃っていないと)、L-R成分で針が激しく上下に動かされるため、ジャンプ台のように針が溝から飛び出したり底を突いてしまいます。それを防ぐために100Hz以下の低音信号はモノラルに変換してからレコードをカッティングするのが一般的になっています。そうすることで、針は左右にのみ動くので上下に弾かれる心配がありません。

一部のマニア向け高音質盤やテストディスクを例外として、ロックバンドのキックドラムやオーケストラのティンパニなど、マスターテープではステレオの左右に振り分けてあった低音でも、レコードでは全部センター寄りの配置にまとめられています。これも「レコードで聴く低音は力強い、フォーカスしている」と感じられる理由の一つです。

|

| 超高級カートリッジでも |

さらにステレオ盤にはもっと大きな問題があります。一つの溝に左右の波形を彫っているため針の動きに少なからず干渉が起きてしまい、いわゆるステレオセパレーションが悪く、チャンネルクロストークが大量に発生します。

これはカートリッジの性能でほぼ決まるのですが、ほとんどの場合、高域に向かうほどクロストークの量が増えます。たとえばOrtofon MC Annaなど最新の高級針であっても、セパレーションは1kHzで25dB、15kHzで22dBといった感じです。これでも良いほうで、もっと一般的なカートリッジでは15kHzで15dB程度しかない物も多いです。

-20dBは電圧でいうと1Vの波形は反対側のチャンネルに0.1Vくらい混じってしまうという事です。これは無視できる量ではなく、実際に聴こえます。しかも一定量ではなく周波数に依存しますし、カートリッジの設計によっても傾向が変わります。

CDでは左右チャンネルのデータは別々なので、原理的に干渉が起こりません。そこそこ安いCDプレーヤーでもチャンネルセパレーションは-90dBくらい(1Vに対して0.000032V)なので、レコードと違って最低音も最高音も完全に左だけ・右だけの音というのが実現できます。

アナログレコードはクロストークが多いため、よりセンター付近にある音像が太くクッキリと現れ、ステレオ両端にある音はそこまで明確ではなく、ふわっと背景に漂うように聴こえます(左にあるはずの音が、右からも少なからず聴こえるので)。

ではCDのような完全なセパレーションが必要なのかというと、たとえばスピーカーで聴く場合は左右の音が耳に届く前に部屋の中で必然的に交わるので、そこまで大きな問題では無いという考えもあります。しかし優れたスピーカー環境であれば、セパレーションが良いほどアーティストの音像やコンサートホールの音響が正確に浮かび上がる感覚が得られます。演奏者の大きさ、位置、距離といった立体音像はクロストークによる影響が大きいです。特にヘッドホンで聴く場合、エンジニアの腕が悪いとステレオ左右が不自然すぎて違和感がありますが、優れた録音だとものすごい立体音響が体験できます。

レコードのステレオセパレーションが悪い事は当時から周知の事実だったので、レコーディングエンジニアはそれを踏まえて、ミックスの時点で意図的にステレオを極端に左右に振ったりなど、レコードで聴いても効果的にステレオが体感できるように仕上げている事が多いです。

つまり当時のステレオレコードを想定して仕上げられたアルバムのマスターテープをそのままCD化すると、左右の振り分けが極端すぎて耳障りに聴こえてしまいます。腕の良いリマスターエンジニアであれば、CDでも聴きやすいように左右のミックスを再調整してくれています。

|

| レコードでステレオ効果を強調するための追加マイク |

録音エンジニアも、ステレオ録音が始まった頃には色々と試行錯誤があったことが伺えます。一例としては、デッカレーベル初期のステレオ録音は、人間の左右の耳で聴こえている感覚に近づけるように、左右マイクを一点に集めて吊るす方式(いわゆるデッカツリー)を使っており、それで録音したものはスタジオのマスターテープで聴くと非常にリアリズムに溢れていて優秀なのに、完成したレコードで聴くとどうしてもステレオ効果が弱く、広がりが無いと指摘されていました。

そのため数年後にはわざと左右両端に距離を離したマイクを追加してステレオ感を強める手法に移行しています。しかし、これらの作品をCDで聴いてみると、初期の録音の方が自然で本物のオーケストラの臨場感に近く、後期の作品はワイドすぎて誇張気味に聴こえてしまうという逆転現象が起こってしまいます。

ジャズでも、ステレオ盤では似たような事が起こります。60年代ブルーノートなどのステレオアルバムは、これまでに何度もCDやハイレゾなどでデジタルリマスターされていますが、そのたびにリマスターを手がけたエンジニアが思い描く理想のステレオミックスの感覚が違うため、モダンなレコーディングと同じような雰囲気に仕上げたり、当時のレコードプレーヤーで鳴らした感覚を忠実に再現したりなど、同じアルバムでも全然違う作品のように聴こえてしまいます。

最近ではマスターテープから一切手を加えないハイレゾリマスターなんていうのもあり、アーカイブ的な用途としてはそれで正しいのですが、音楽鑑賞用として最良というわけではないので、やはり優れたリマスターエンジニアが再調整して仕上げたものの方が好ましいです。

ところで、ここまで挙げてきた数多くの問題は、古い録音に限った話ではなく、現在のアーティストがレコード盤を出す場合も同じ課題がつきまといます。

つまり、CDやストリーミング用に仕上げたデジタルマスターをそのままレコードのカッティングに使ってしまうと、ステレオ感や音像の配分が本来意図したものと違ってしまうため、レコード専門のカッティングエンジニアが再調整する必要があり、そういった理由から、デジタル版とレコード版で音楽の印象がガラッと変わってしまうこともよくあります。

レコード後期の高域再生

アナログレコードの高域特性は1970年代に思いがけない事情から一気に向上することになります。

可聴帯域としては相変わらず「15kHz以上は人間の耳に聴こえないから不要だろう」という解釈が主流だったのですが、2チャンネルステレオを超える新たなフォーマットとして4チャンネルサラウンドというアイデアが生まれたことで事態が急転します。

サラウンドというのは映画館のサウンドトラックやオープンリールテープでまず登場して、それらの技術をどうにか家庭用レコードでも体験できないか、という事で生まれました。

|

| 大昔からサラウンドを流行らせようという業界の動きはありました |

サラウンドフォーマットの一つでJVCとRCAが立案した「CD-4」という方式を例に挙げると、これは15kHz以下は通常のステレオレコードとして聴けるのですが、人間の耳では聴こえない30kHz付近にFM変調の高周波信号を乗せ、それを使ってサウンドを前後に分ける、という仕組みだったので、30kHzの高周波がしっかりと拾えるカートリッジが必要になりました。

ここで肝心なのは、30kHz付近に記録されていたのは実際の音楽ではなく、15kHz以下にある音楽信号をどう振り分けるかという変調信号で、ダイナミックレンジは数dBあれば十分といった程度です。つまりこの話を元に「レコードは高周波まで音楽が記録できる」というのは間違いです。

結局レコードの末期ということもあり、この4チャンネルサラウンドはあまり流行らなかったのですが、それを実現するために生まれた数々の技術のおかげでレコード盤やカートリッジの性能が飛躍的に向上したことは確かです。

|

| 当時の4chサラウンドアンプ |

ちなみに4チャンネルサラウンドが流行らなかった理由は、スピーカーやアンプを買い足さなければならないという理由もありますが、それよりも、各社でフォーマットが乱立して、それぞれ異なるデコーダーが必要になり、といったよくあるパターンです。

また、初期のサラウンドレコードは技術がまだ未熟で、前後のセパレーションが6dB程度の「なんとなくサラウンドっぽい」ギミック程度でした。最終的に15dB程度にまで改善していったものの、デビュー当初の悪印象のせいで、もはや手遅れでした。(結局SQ方式などいつくかのアイデアは後年ドルビープロロジックサラウンドとして生まれ変わるのですが)。

カートリッジの性能は飛躍的に向上したものの、肝心のレコード盤のビニール素材が30kHzもの高周波を記録する事を想定しておらず、内径に近づくほど高域特性が悪化するため、サラウンド対応盤は外周付近しか使えず再生時間が短くなってしまうこと、さらに高周波用の細かい溝は静電気が発生しやすいため溝がすぐにゴミで埋まってしまうこと(つまり何度も聴いていると、徐々にサラウンド感が悪くなっていく)、安価なプレーヤーや古典的な丸針で再生すると高周波の溝が削れてしまう事など、レコードのサラウンド化は問題が山積みでした。

結局焼け石に水で、流行ってもいないフォーマットにカッティング・プレス・再生まで全て配慮しないといけないのは無駄だということで、4チャンネルサラウンドはニッチな存在のまま終わりました。しかし、このおかげでアナログレコードの末期には高周波の特性に関してかなりの技術進歩が見られました。

たとえば、カッティング時の柔らかいラッカー盤というのは、熱いナイフでバターを削るような感じなので、細かい高周波の溝は冷える前に変形してしまいますし、それをメッキしてマザー・スタンパーと作っていく工程でも細かい溝は劣化します。そのためラッカーではない別の素材(柔らかい銅板など)に超音波振動を駆使して直接カッティングするという手法が生まれました(ダイレクト・メタル・マスター)。

プレス時にも温かいビニールが冷える時に変形して高周波の溝が潰れてしまうので、硬くて縮小しにくい特殊ビニールや、高圧プレス機、低温でも剥離しやすい薬品など、様々な技術が生み出されています。

ただし、このようにレコード末期の続々登場した新技術が最終的に行き着くところは「原音忠実」つまりマスターテープやCDに近い音を目指しているわけなので、今の時代に「アナログレコードらしい」サウンドを求めている人にとっては余計なお世話になってしまいます。

そのため、現在の再販や新譜レコードでは、むしろ60年代に使われたような昔ながらのラッカーカッティングやプレス機を使ったオーソドックスな製造工程が使われ、いわゆるアナログレコード特有の不具合も味わいの一部とするサウンドに回帰しているというのが現状です。

おわりに

今回はアナログレコードがCDなどデジタル再生と比べてなぜ音が良いと言われているのか、いくつか思い浮かんだポイントを適当に挙げてみました。他にも様々な要因があり、細かい点まで追求すればキリがありません。

懐古主義や感情論も良いですが、やはり一番無難な考え方としては、レコードはクロストークや高調波歪みなど、可聴できるレベルで複雑な音響効果が付加されること、そしてそれらはデジタルなノイズや歪みとは違い、機械的な要因によるものなので、声や楽器などの音波振動との親和性があり、我々人間にとって「良い音・良い響き」として認識されやすい、といった点についてはなんとなく理解してもらえたら幸いです。

また、当時のアルバムはマスターテープではなくアナログレコードでの聴こえ方が最終的な評価基準だったので、それを踏まえた音作りになっており、必ずしもマスターテープの音をそのままデジタル化して聴くのが正解ではないという事、そして、近年のアーティストのデジタル録音であっても、あえてアナログレコードで出すことの面白さがある事には納得してもらえたと思います。

次回はレコードプレーヤーについて簡単に触れてみます。