今回は、ハイレゾリマスターなどと切っても切れない関係にある、音楽のダイナミックレンジについて書き留めておきます。

|

| リマスター盤における音圧の変貌 |

音楽ファンの皆さんはすでに、「ラウドネス戦争」といった事情をご存知かと思います。2000年頃から話題になり、現在でも白熱した論議が交わされている重要な話題です。音楽を愛する人にとっては、「高音質」の意味を考えさせる、知っておくべき最重要課題かもしれません。

最新のハイレゾリマスター盤なども含めて、最近ではどんな状況なのか確認してみようと思います。

音圧について

ネット等の記事を読んでいて、未だにダイナミックレンジと音圧を混同している人が多いようです。まず、音圧についてですが、これは「音のうるささ」で、dB SPL(サウンドプレッシャーレベル)という単位があり、よく騒音問題などを評価するために使われています。

体重計で体重を、温度計で気温を測るのと同じように、音圧計(専用のマイク)を使って、音圧を測定します。

|

| 一般的な騒音の音圧チャート |

よく環境騒音について自治体の目安表などで目にする機会が多いですが、たとえば一般家庭のエアコンの音が30 dB SPL、洗濯機が 60 dB SPL、人の大声や犬の鳴き声が 90 dB SPL、ジェットエンジン間近での音が 140 dB SPLなどといった感じです。

一般的に30 dB SPL以下くらいが「静かな環境」、60 dB SPL以上で「うるさい」、120 dB SPL以上くらいで苦痛や、短時間で聴覚へのダメージが発生します。

音圧については上記のような感じなのですが、つまり我々がヘッドホンやスピーカーなどで音楽を聴く際には、アンプのボリュームノブを使って、自分の好みの音圧に合わせています。

たとえば郊外の一軒家に住んでおり、大音量でオペラ演奏を楽しみたい場合には、かなり大型のスピーカーとパワーアンプを駆使して、最大音量が100 dB SPLを超えるような爆音でリスニングするかもしれません。(コンサートライブやナイトクラブなどでの爆音は100-110 dB SPLが一般的です)。

逆に、集合住宅に住んでいて、隣人に気を使う必要がある場合は、ボリュームは控えめに、70dB SPL程度に抑えるかもしれません。(これは繁華街の雑踏と同じくらいの音圧です)。

|

| 騒音環境でのリスニング |

このような音圧チャートを見ることで、最近なぜイヤホンなどでリスニングすることが聴覚障害につながると言われているか理解できると思います。

例えば電車通勤の場合、周囲の騒音がおおよそ90 ~ 100dB SPLとして、イヤホンを装着することで得られる遮音性は大体-10 ~ 40dB程度です。カスタムIEMやコンプライなど、耳栓のようにピッタリフィットする物で、1kHz付近で-50 dB遮音できるものもありますが、iPhoneに同梱されている白いイヤホンなどではせいぜい-10dBくらいです。

この状態で音楽の内容を十分に聴き取りたいとすると、無意識にかなり危険なレベルまで音量を上げる必要があることがわかります。

ダイナミックレンジ

たとえばアパートに住んでおり、あまり大きい音で音楽を聴けない場合、しかも部屋にはエアコンや冷蔵庫があり、なおかつ外の道路から車の音が聴こえる、といった場合はどうでしょうか。 |

| 一般的なカジュアルリスニング環境 |

隣人への配慮から、最大音圧は70 dB SPLくらいが上限ですし、部屋のエアコンなどからの環境騒音は30dB SPLくらいです。つまり音楽の中にある、エアコンよりも小さな音は埋もれてしまいます。

ということは、実質的に一番大きな音と小さな音の差は、70 - 30 = 40 dB程度です。これが、このリスナーにとっての許容できる音楽のダイナミックレンジです。

CDの44.1kHz 16 bitという規格は、音量の階調表現が16ビット、つまり最小音の0 から、最大音の65,535までのデジタル数字で表されています。これはアナログに変換すると、大体96 dB相当になります。(一般的なDACでは、データが1ビット増えるごとに音量のダイナミックレンジが約+6dB広がるため、16 × 6 = 96dBという計算式です)。

しかし、上記のリスナーの例でもわかるように、一般的なリスニング環境においては、96 dBをフルに活かしきることはできません。この人の環境では、音楽の最大音量をボリュームノブで適切に合わせた場合、CDの96 dBの中でも上位40 dBくらいしか聴こえず、それよりも小さい音はエアコンなどの騒音に埋もれてしまいます。(極端な話、40dBというと、7 × 6 = 42dBなので、7bitでも十分です)。

ハイレゾ音源で使われている24bitは、24 × 6 = 144 dBものレンジがありますが、上記のようなリスニング環境では無意味だということがわかります。

自宅に完全防音のリスニングルームを持っている人でも、現実的に16bitと24bitの違いを認識するのは難しいです。

|

| 静かなリスニングルームで大音量で聴く場合のダイナミックレンジ |

録音環境でのダイナミックレンジ

このように、リスニング環境によっては、広大なダイナミックレンジはあまり意味が無いのですが、ではなぜ近年24bitが使われているかというと、音量に余裕(マージン)が十分あるほうが、録音や編集時に非常に有利だからです。たとえば、録音時には、想定外の大音量でも音割れしないように、音量のマージンを十分にとっておきます。(例えば最大音量よりも-10 dB程度)。この辺の調整はエンジニアの勘と経験が重要ですが、24bitの144dBもあれば、デジタルレコーダーのボリュームを絞って、-30 dBくらいマージンをとっておいても、まだ114 dBつまりCD相当の96dB以上のダイナミックレンジが確保できます。

また、録音後にそれぞれの楽器パートなどをスタジオで切り貼りする際にも、各パートの音量調整やエフェクト処理にも十分な余裕があります。静かなアコースティック・ギターやフルートなどと、ハードなドラムソロをミックスダウンする際などは、異なる音圧のデータを相互調整する必要があるため、編集の最終段階までソフト上のダイナミックレンジは広いほうが便利です。単純に、計算の丸め誤差を抑えるために、計算機のケタ数は多いほうが良い、という考えです。

ラウドネス戦争

ラウドネス戦争というのは、近年音楽やテレビ業界が無意識に行ってきたことに対する音楽ファンからの問題定義です。2000年頃にアメリカのレコーディング・エンジニアのボブ・カッツ氏が雑誌などで主張しはじめたのが、事の始まりだったように記憶しています。カッツ氏はCheskyなどのいわゆる高音質オーディオマニア向けアルバムの制作に長年関わっており、彼の著書であるマスタリングの教科書は、非常に丁寧にかかれており愛読しています。

オーディオマニアとしては、音楽のダイナミックレンジは広いほうが良いと思っている人が大多数です。そもそも、LPレコードからCD、SACD、24 bit ハイレゾなどの進化の過程は、録音されている微小な信号も記録できるようにというダイナミックレンジ拡大が大義名分でした。

しかし、実際に音楽を聴いている大多数の人間は、たとえばカーラジオやラジカセなど、環境騒音のなかで聴いています。つまり、ダイナミックレンジが広い録音だと、小さな音色が聴き取れないため、そういう人たちのために、小さな音のボリュームを持ち上げる必要があります。

|

| カーラジオなどで流れるポピュラー音楽は、広大なダイナミックレンジでも意味が無い |

たとえばオーケストラの場合、フルートのソロとフルオーケストラのトゥッティでは音圧が全然違うため、意図的にエンジニアがダイナミックレンジを圧縮しないと(フルートを現実以上に音量を上げないと)キッチンのラジカセや、カーステレオではフルートが聴き取れません。

ポップスで、ボーカリストが耳元で囁くようなパッセージでも、静かな囁きではカーステレオでは車の騒音にかき消されてしまうため、わざと編集時に音量を上げます。

このような傾向がラジオやポピュラー音楽では行き過ぎており、他のどの曲よりも目立って欲しいというプロデューサーの願望から、どんどん音圧を高く圧縮するようになりました。これが俗にいうラウドネス戦争です。

また、ラジオやテレビの場合は、オンエア時に自動的にCD音源にさらにコンプレッサをかけて、平均音圧を上げる処理をしていることが多いです。このため、同じ音楽がCDよりもラジオのほうが音質が良い、と主張する人も多いです。

つまり、音質的な表現力よりも、一般視聴者に目立つことが最優先の課題になっています。

最近では、この音圧手法が定着しており、音楽ヒットチャートに乗るようなどの曲でも音圧が上限ギリギリまで上げてあるため、これ以上目立つことができず、逆に、一般リスナーからも「聴き疲れする」「不快に感じる」「どれも同じ曲に聴こえる」といった不満が出てきました。

とくに、iPod・スマホの人気に伴うヘッドホンブームによって、一般消費者の音楽体験がカーステレオやラジカセではなく、騒音から隔離されたヘッドホン・イヤホンにシフトしてきたため、これまでの過度な音圧競争はかえって逆効果となりました。

オーディオマニア的に好意的にとれば、最近は一般的なリスナーが、ヘッドホンのおかげで音質に敏感になってきた、とも言えます。ガンガンと音圧でTV・ラジオで目立つ曲よりも、繊細なディテールで訴えるような表現のほうが、リスナーに「聴き取り、感じる」満足感を与えてくれます。

つまり、品質を感じ取れる満足感があるからこそ、「消費のための広告塔」から、「対価を払う価値のある商品」に音楽が変化してくれるのだと思います。

このような現在のトレンドから、ラウドネス戦争は終息を迎えているようにも思えます。

また、米国の録音業界がITU-R BS.1770という新規格を2007年に発足して、音楽やテレビ業界におけるラウドネスの定数化を求め始めているのも、ひとつのターニングポイントになりそうです。

ヘッドホンブーム

これまで、無音状態から大音量まで音楽を鳴らせる素晴らしいリスニングルームを持っている田舎住まいの大富豪でなければ、デジタル録音のダイナミックレンジは「宝の持ち腐れ」だったのですが、最近のヘッドホンブームによってそのへんの常識が崩れてきました。これまで、スピーカーでは常識的な範囲内でしか鳴らせなかった音量が、ヘッドホンを活用することによって、周囲の目を気にせず好きなだけ大音量で音楽を鳴らせます。

中には、鼓膜を破るほどの爆音でリスニングをする、頭の悪いユーザーも増えていることも確かです。

音量を意図的にガンガン上げることによって、ヘッドホンリスナーの多くは、これまで以上に「ダイナミックレンジ」について過敏になってきたようにも思えます。たとえば録音のノイズフロアもヘッドホンであれば簡単に認識できますし、周囲の環境ノイズに埋もれることなく、音楽の微細なディテールを聴き分けることが可能になります。過度な音圧圧縮されているアルバムでは、すぐに聴き疲れてしまいます。

また、パソコンを駆使して、音楽ファイルのダイナミックレンジ測定を簡単に行える時代にもなりました。

デジタル音楽のダイナミックレンジ

さて、実際に購入した音楽CDなどのダイナミックレンジを評価したい場合には、どのように行うのでしょうか。単純に、音楽データ内の最大音と最小音の比率を見るのが一番シンプルです。

|

| フェードアウトの無音部分は、ダイナミックレンジ計算に入る? |

しかし、この方法は、例えば音楽に完全な無音部分(ゼロデータ)があったりしたら、見かけ上のダイナミックレンジは大きく捉えられてしまいます。無音の中で、瞬間的に大音量の破裂音があるような曲を作れば、それだけでダイナミックレンジの大きな曲ということになります。(つまり、ダイナミックレンジは意図的にいくらでも広く作れます)。

もうひとつの解釈方法として、録音上のノイズフロア(マイクやテープのノイズなど)を最低レベルとして、最大レベルとの比例を表す事もできます。つまり録音のノイズに埋もれていない最小レベルの音楽情報ということです。この方法の問題は、人間がチェックしないかぎり、どこまでが録音ノイズで、どこまでが音楽なのかの判別はむづかしいということです。

具体的な例としては、例えばコンサートのライブ録音の場合、聴衆のざわめきや、コンサートホールのエアコンの音などは、ノイズでしょうか、それともリアルなライブ体験の一部でしょうか。その判断はリスナーによって解釈が変わります。

DRメーター

現在、一般的に普及しているダイナミックレンジの評価方法は何種類かありますが、最近よくネットで見かけるのは、DR値という「録音の最大レベルと、平均(RMS)レベルの差」という計算式です。 |

| 最大と平均の差が、聴感上のダイナミックレンジに近いです |

また、最近ようやく制定された業界標準のITU-R BS.1770のLUFS方式も、もうすこし複雑ですが、上記のDR値の方式と解釈は同じです。

これらの解釈については色々と賛否両論の論議がなされていますが、実用性があるので業界標準となっています。

たとえば一般的なリスナーの場合、「曲の平均的な音量レベル」が満足に聴こえる程度にボリュームノブを調整すると仮定します。(それ以上だとうるさく、それ以下だと環境ノイズに埋もれて聴き取れないので)。

この状態でリスニングしている際に、平均音圧と最大音圧の差が、リスナーにとっての体感する「ダイナミックレンジ」に該当する、というふうに定義付けできます。

つまり、リスニング中にリスナーが体験している音楽のダイナミクス、というわけです。

|

| TT DRメーター |

このDR値を計算するソフトはいくつかありますが、普及しているのはTT Dynamic Range Meterというソフトです。WindowsやMac用、そしてFoobarやVSTプラグイン版など色々とありますが、たとえば再生中の音楽のDR値をリアルタイムで表示したり、選択したFLACなどの音楽ファイルを自動的に読み込み、その音楽の平均DR値を表示してくれる簡単なソフトです。(ライセンス関係がややこしいため、リンクは貼れません)。

DR値を使ったダイナミックレンジの評価には問題点もありますが、ちゃんと把握したうえで活用すれば非常に有用です。また、単純にDR値が高い方が「高音質」とは言い切れない、ということも、これから見ていこうと思います。

リマスター盤によるダイナミックレンジの変移

音楽サンプル1:パブリック・エナミー

冒頭で触れた「ラウドネス戦争」の格好の一例として、ポピュラーCDのリマスターを比較してみます。Def Jamレーベルから、パブリック・エナミーの名盤「It Takes a Nation of a Million to Hold Us Back」です。1988年に発売されたヒップホップの金字塔で、個人的に愛聴盤なので、リマスター版などが発売されるたびに買い直しています。

今回は、1988年の初版CD版、2000年のリマスター版、そして、2014年に発売された「デラックス・エディション」リマスター版です。同じアルバムが二回もリマスターされるのは珍しいですが、それだけ名盤なので需要があるのでしょう。デラックス版はデジパック仕様で別テイクなどのボーナスCDが入っていますが、今回は、アルバムの二曲目「Bring the Noise」を比較してみました。

|

| Adobe Audition |

ちなみに、今回ソフトはAudacityではなく、Adobe Auditionを使ってみましたが、Audacityでもほぼ同様のことはできるはずです。

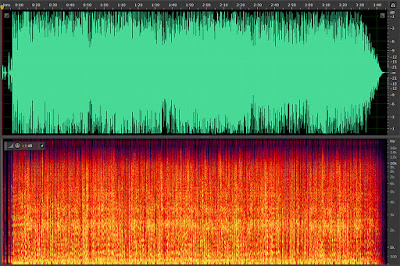

まず曲を通しての音量グラフですが、各バージョンの違いが一目瞭然です。

|

| 1988年版CD |

|

| 2000年版CD |

|

| 2014年版CD |

1988年版、2000年版、2014年版と、最新盤になるにつれて平均音圧が上昇しています。最大音圧はCDにおける16bitの上限ですが、静かな部分の音量をギリギリまで持ち上げているということです。

初版の1988年版は、デジタル録音がクリッピングしないように十分にマージンをとっており、波形の強弱から見られるように、曲を通してダイナミクスが豊富です。曲の流れの中で、パンチのある部分もあれば、若干抑え気味の部分もある、ということです。

2000年版は、1988年版を元に、デジタルデータの上限ギリギリまでボリュームを上げたような感じです。波形の大部分は0dBに達しているので、つまり16ビットでいうところの65,545、つまりこれ以上大音量にできないデータです。

2014年版になると、データのほとんどが潰れているのがわかると思います。曲を通してクリッピング限界まで音圧を上げています。

クリッピング付近というのはスネアドラムなどの瞬間的な破裂音が多いですが、実際の音楽のディテールについてはどうでしょうか?それを調べるには、次のようなグラフを使います。

|

| 1988年版CD |

|

| 2000年版CD |

|

| 2014年版CD |

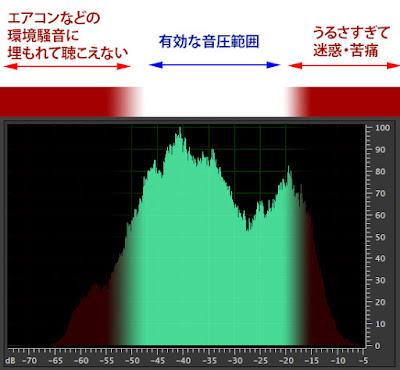

このグラフは、一曲の統計で、音圧がどのような分布をしているのかを表しています。

グラフの右方向がクリッピング音圧(0dB)なので、データの山が広ければ、それだけ音楽の中に大きい音や小さい音など、色々な強弱のディテールが入っていることになります。

先ほどの有効ダイナミックレンジの話に戻りますが、たとえば上記のグラフの場合、音楽データの大半が0 dBから-25 dBの間に収まっているため、実質的な音楽のダイナミックレンジは25 dB程度です。つまり、それ以下の微小な音(グラフの左半分)を切り捨てても、音楽にあまり大きな影響を与えません。

こういった意味でも、CDの16 bit(96 dB)を有効に活用しているのか、という疑問が湧いてきます。

このグラフを1988年、2000年、2014年盤のCDで比較してみると、全体的なダイナミクスの分布はあまり変わっていないことがわかります。(残念ながら、Adobe AuditionソフトのせいでX軸が若干異なります)。

細かく観察すると、1988年版が一番強弱の幅が広く、ピークが-14 dB程度にあるのとくらべて、2000年と2014年は段々と平均音圧(グラフのピークの位置)が右にシフトしています。

この曲を、TT DRメーターで測定してみると、下記のようになります。

|

| 1988年版CD |

|

| 2000年版CD |

|

| 2014年版CD |

先ほどのグラフと比較しても納得できますが、DR値が14 → 10 → 7 と、リマスターを重ねることにより平均音圧が高い方向に圧縮されています。

どの盤が一番「高音質」か、というのは主観的なのでユーザーの好みによって決まります。個人的には、2014年版はメリハリがあり音圧がガンガンと耳を攻撃するため、音楽の内容とマッチするパワフル感があり楽しいと思います。

ヒップホップマニアの間では、どのアルバムも、最近購入できるバージョンのCDは、リマスター処理のせいで音圧が高すぎるため、あえて中古ショップなどで80年代のオリジナル盤を探し集めているファンも多いです。ビンテージなLPレコードが重宝されるように、今となっては希少なオリジナル盤CDにも音質的な価値があるということは、このようなグラフを見ることで、なんとなく理解できると思いませんか。

音楽サンプル2:ソニー・ロリンズ

次に、ジャズのアルバムです。プレステージ・レーベルの1957年録音、ソニー・ロリンズ「Rollins Plays for Bird」です。

手元にあるのは、1998年発売のJVC K2 XRCD、2007年RVG Remasters、そして2014年Analogue Productions SACDです。

|

| 1998年K2 XRCD版 |

|

| 2007年RVG Remasters CD版 |

|

| 2014年アナログプロダクションSACD版 |

トラックのレベルを見てみると、K2盤は古くても非常に優秀で、強弱のメリハリがはっきりしており、音圧の幅を十分に活かしています。RVG盤は平均音圧を高めに編集しており、たとえば曲の中間部分にある1分ほどの静かなパッセージ部分でも、K2では明らかにレベルを控えめにしてあるのですが、RVGでは曲全体と同じような音圧になっています。SACD盤では全体的に音量はおとなしめです。ちなみにSACD盤はDSDなので、高周波のノイズシェーピングが残留しています。

今回のように、一曲の中に緩急や強弱が異なるパートがある場合には、ダイナミックレンジ圧縮によってそれらが平坦化されるということが確認できます。

| |

|

| |

|

| |

|

レベル分布グラフはX軸が違うので注意が必要ですが、先ほどのパブリック・エナミーよりも幅広い強弱のレンジが観察できます。DR値は11、10、12とほぼ変わりません。この場合、どれが一番高音質かというのは試聴した上での好みでわかれます。

音楽サンプル3:バルビローリのマーラー

次は、EMIの名盤、ジョン・バルビローリ指揮フィルハーモニア管弦楽団のマーラー5番です。これはEMIのGreat Recordings of the CenturyシリーズCDと、EsotericによるSACD盤を持っています。

エソテリックのSACDは、CD層もあるマルチレイヤーディスクなので、こちらも比較してみます。SACD層はDSDの慣例で+6dBブーストしてPCMと同等のレベルに補正してあります。

|

| EMI CD版 |

|

| エソテリックSACD版 |

|

| エソテリックSACD版のCD層 |

まずレベル推移を見るとわかるのは、この4楽章は全体を通してレベルの変化が大きく、非常に静かな演奏から、大音量のパッセージなど、急な音量変化が無数にあります。

CD盤とSACD盤、そしてSACD盤のCDレイヤーと、比較してみても全体的なレベル幅や音圧具合はさほど変わりません。-1 dBでクリッピングに近づく部分が何回かありますが、演奏の大部分は先程のヒップホップやジャズなどとは比べ物にならないくらい静かに録音されています。

レベルの統計グラフを見ても、同じようなことがわかります。

まず、平均音圧のピークが-20 ~ -25 dBと、先ほどのヒップホップやジャズよりも非常に静かなことがわかります。それだけアンプの音量を上げる必要があります。

また、音圧の幅も、-50 dB程度まで記録されており、こういった微細なディテールを聴きとれることもクラシック録音のリアリズムに貢献する部分です。

CD盤とSACD盤、そしてSACD盤のCDレイヤーと、比較してみても全体的なレベル幅や音圧具合はさほど変わりません。-1 dBでクリッピングに近づく部分が何回かありますが、演奏の大部分は先程のヒップホップやジャズなどとは比べ物にならないくらい静かに録音されています。

|

| EMI CD版 |

|

| エソテリックSACD版 |

|

| エソテリックSACD版のCD層 |

まず、平均音圧のピークが-20 ~ -25 dBと、先ほどのヒップホップやジャズよりも非常に静かなことがわかります。それだけアンプの音量を上げる必要があります。

また、音圧の幅も、-50 dB程度まで記録されており、こういった微細なディテールを聴きとれることもクラシック録音のリアリズムに貢献する部分です。

DR値も、CD、SACD、SACDのCDレイヤーとどれも「14」という同じ値になりました。もちろん各バージョンで音質に違いがありますが、それは少なくともダイナミックレンジの差ではない部分によるもののようです。

音楽サンプル4:ショルティのワーグナー

ワーグナー作曲の「ニーベルングの指環」というと、ショルティとウィーン・フィルによる録音が決定版として有名ですが、1958年から1966年にかけてステレオで録音され、世の中に「ステレオ録音」の凄さを知らしめた歴史的名盤です。

私が愛聴しているのは1997年のCDボックスですが、2012年にハイレゾリマスターと称してデラックスボックスで再販されました。その中にはブルーレイに収められた「ハイレゾ」盤が入っており、内容は48kHz 24bitというハイレゾと言うには微妙なスペックです。

音質はギラギラと鮮明になっており、今風なインパクトのある仕上がりになっています。(最近オンラインショップで購入できる音源はこのリマスター版です)。

神々の黄昏から、「ジークフリートの葬送行進曲」ですが、新旧ともに広大なダイナミックレンジですが、最新リマスター盤はレベルを高く設定していることがわかります。クラシック録音には珍しく、デジタルレベル上限ギリギリまでレベルを稼いでおり、ほぼクリップしている部分もあります。

|

| 1997年CD版 |

|

| 2012年ハイレゾリマスター版 |

レベル統計グラフを見ると、実際にクリップしている部分は微々たるものなのですが、リマスター盤は全体的に+6dB程度ブーストしたような感じです。すでに従来のCD盤で広大なダイナミックレンジがあるため、一般リスナー向けに若干「ホット」に味付けしたといった感じでしょうか。

DR値も、平均レベルが上がったため「11」から「9」に下がっています。

音楽サンプル5:ゲルギエフのマーラー

最終楽章の波形を見ると、ダイナミクスの強弱が非常に激しいということがわかります。30分にわたる長い楽章ですので、たとえば中間の静かな部分を聴き取ろうとしてアンプの音量を上げると、フィナーレの爆音で卒倒してしまいます。

これは一般向けアルバムとしては「やりすぎ」で、実際にアルバムとして販売する際には、もうすこし平均音圧を上げるのが一般的です。

レベル統計グラフを見ると、0dBから-65dBまで、非常に広範囲に音量レベルが分布されています。

たとえば冒頭で紹介した、「アパートで隣人に気を使っている人」や「運転中にラジオで聴いている人」などは、実際に聴こえるマージンが40dBほどしかないため、このアルバムの内容の大半は静かすぎて聴こえないということになります。

|

| ゲルギエフ・LSOのマーラー2番 (音量レベル統計) |

|

| DR値は「16」でした |

レベル統計グラフを見ると、0dBから-65dBまで、非常に広範囲に音量レベルが分布されています。

たとえば冒頭で紹介した、「アパートで隣人に気を使っている人」や「運転中にラジオで聴いている人」などは、実際に聴こえるマージンが40dBほどしかないため、このアルバムの内容の大半は静かすぎて聴こえないということになります。

逆に、ボリュームを上げ過ぎると、爆音部分が騒音になります。

|

| このような一般的な環境でリスニングする場合は・・・ |

|

| 実際に聴き取れる部分はこんな感じかもしれません |

こういった録音を最大限に味わうためには、専用の防音リスニングルームで鑑賞するか、ヘッドホンを使うしかありません。また、生演奏の醍醐味というのもこういった部分にあるので、コンサート会場に足を運ぶのもよいかもしれません。

ちなみに、この録音をグラフ化したのは、単純に一番DR値が大きい曲はどれだろうと疑問に思い、多分マーラー2番だろうと想像して適当に選んだだけなので、色々と調べれば更にDR値が大きい曲はいくらでもあると思います。

これくらいの録音になって、ようやくCDの16ビット(96dB)を活かせるようなダイナミックレンジになってくるのですが、実用上はめったに遭遇しません。

まとめ

今回は、ハイレゾオーディオなどと切っても切れない関係にある、音圧とダイナミックレンジについて、いくつかのアルバムを参考に見てきました。

一番肝心なことは、「ダイナミックレンジは広いほうが音質が良い」といった単純な問題ではないということです。確かに音圧をギリギリまで圧縮したヒットチャート用ポピュラー音楽は論外ですが、ダイナミックレンジが広すぎる録音は、一般的なリスニング環境では微小なディテールは聞き取れないため(もしくは音量を上げすぎて爆音が発生するため)かえって問題となります。

音質の良い録音、というのは、単純にダイナミックレンジの広さだけではなく、位相管理や空間演出、歪みなど、色々な要素によるため(もちろん演奏者が下手ならば救いようがありませんし・・)、「高音質」の意味はリスナーごとに変わります。ただし、自分の好きなバンドやアーティストのアルバムであれば、可能な限り高音質で録音・リマスター化して欲しいと思うのが心情です。

最近流行りのハイレゾ音源においては、16bitが24bitになったから、もしくは前回取り上げたように、44.1kHzが192kHzになったからというだけで、(つまり格納容器のサイズが大きくなっただけで)高音質になったという単純なものではありません。(http://sandalaudio.blogspot.com/2015/09/blog-post_17.html)

ハイレゾ化というのは、同時にハイレゾ用のリマスター処理もほぼ同意義なので、エンジニアの判断による、ダイナミックレンジの調整や細部の編集による、プレゼンテーションの違いが根本にあるということが、今回のグラフを見て垣間見ることができます。

つまり、エンジニアとレコード・レーベルのさじ加減次第で、最新リマスターが、「音圧を高めてパンチを効かせた演出」になるのか、「細部のディテールを自然に表現する演出」になるのか、結果は大きく変わります。

どちらにせよ、聴いてみなければわからないのが、音楽の楽しさです。新譜や新リマスター盤が発売されるたびに、ネット掲示板などでダイナミックレンジやエンジニアの手法、マスターテープのソースなどが論議を呼びますが、それも含めた上でのオーディオマニアなのだと思います。

一番肝心なことは、「ダイナミックレンジは広いほうが音質が良い」といった単純な問題ではないということです。確かに音圧をギリギリまで圧縮したヒットチャート用ポピュラー音楽は論外ですが、ダイナミックレンジが広すぎる録音は、一般的なリスニング環境では微小なディテールは聞き取れないため(もしくは音量を上げすぎて爆音が発生するため)かえって問題となります。

音質の良い録音、というのは、単純にダイナミックレンジの広さだけではなく、位相管理や空間演出、歪みなど、色々な要素によるため(もちろん演奏者が下手ならば救いようがありませんし・・)、「高音質」の意味はリスナーごとに変わります。ただし、自分の好きなバンドやアーティストのアルバムであれば、可能な限り高音質で録音・リマスター化して欲しいと思うのが心情です。

最近流行りのハイレゾ音源においては、16bitが24bitになったから、もしくは前回取り上げたように、44.1kHzが192kHzになったからというだけで、(つまり格納容器のサイズが大きくなっただけで)高音質になったという単純なものではありません。(http://sandalaudio.blogspot.com/2015/09/blog-post_17.html)

ハイレゾ化というのは、同時にハイレゾ用のリマスター処理もほぼ同意義なので、エンジニアの判断による、ダイナミックレンジの調整や細部の編集による、プレゼンテーションの違いが根本にあるということが、今回のグラフを見て垣間見ることができます。

つまり、エンジニアとレコード・レーベルのさじ加減次第で、最新リマスターが、「音圧を高めてパンチを効かせた演出」になるのか、「細部のディテールを自然に表現する演出」になるのか、結果は大きく変わります。

どちらにせよ、聴いてみなければわからないのが、音楽の楽しさです。新譜や新リマスター盤が発売されるたびに、ネット掲示板などでダイナミックレンジやエンジニアの手法、マスターテープのソースなどが論議を呼びますが、それも含めた上でのオーディオマニアなのだと思います。